실시간 뉴스

- 26초 만에 잃은 ‘UFC 챔피언’…타이틀 재도전 빨리 잡히나 “심각한 인대 손상 발견 안 됐다”

- 다 이루어질지니...병오년, 롯데가 반드시 PS에 진출하는 3가지 시나리오

- 교체까지 고려됐으나 재계약, '타격왕 출신'의 7억원 '파격 페이컷' [IS 비하인드]

- ‘언더커버 하이스쿨’ 서강준, 대상…“무겁고 당황스러워, 운 좋았다” [MBC 연기대상]

- 아이유X변우석, 함께 떴다…“예쁘게 봐 달라” 시상식 출격 [MBC 연기대상]

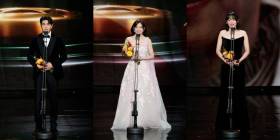

- “최고의 파트너”…강태오·진기주·김세정, 최우수연기상 영예 [MBC 연기대상]

- “마지막 작품 때 눈 안 보이고 귀 안 들려”…고 이순재, 공로 기리다 [MBC 연기대상]

- “이 상 하나 보고 와” 유재석♥유연석 맺어졌다…베커상 수상 [SBS 연예대상]

- 이선빈, “김영대vs이광수” 질문에…센스 만점 대답 [MBC 연기대상]

- 변우석, 아이유 도발 “고작 나와 혼인하겠다고?”…‘ 대군부인’ 일부 깜짝 공개 [MBC 연기대상]

경제

[책 이야기]대학가 복사본 판쳐 교재 출판사 울상

등록2006.04.13 13:09

모 출판사 사장은 새 학기만 되면 울화통이 터진다. 대학 교재 책을 주로 내는 이 출판사의 신학기 매출액이 평소와 다름없기 때문이다. 자기 출판사 책이 분명 대학 강의 교재로 쓰이는데도 불구하고 판매되는 책은 늘 평소 수준이라는 말이다. 물론 그 이유를 알고 있다. 대학가에 복제물이 판치고 있기 때문이다.

대학가 근처의 복사점은 그래도 괜찮다. 꾸준히 관계 당국에서 단속을 하기 때문이다. 하지만 캠퍼스 내에는 단속의 손길이 닿지 않고 있다. 학교 내의 복사점에서는 이 책 저 책 필요한 부분만 복사해서 버젓이 제본까지 해서 강의 교재로 팔고 있다. 복사점이 `엮은이`가 되는 셈이다.

이 부분은 교수도 방관한다. 아니, 아예 조교를 시켜 복사점에 필요한 양만큼 제본을 부탁해서 학생들에게 구입하도록 하고 있다. 지식의 노동자로서 제 발등을 찍는 행위임에도 불구하고 그런 행위를 조장한다.

이에 대해 항변의 여지는 있다. "책값이 턱없이 비싸다."

출판사 측의 반론은 이렇다. "책을 펴내는 데는 일정 비용이 든다. 많이 팔리지 않는 책은 그만큼 출판사의 고정 비용이 책 가격에 반영되기 때문에 비쌀 수밖에 없다." 물론 수지 타산에 밝은 출판사들은 절대 강의 교재 책들을 내지 않는다.

출판사는 "이왕 만든 책이니까" 하면서 고육지책으로 복제물 가격으로 강의 교재 책을 새로 만들어 대학가 서점에 출고하고 있다. 그래도 이 출판사의 책은 본전이라도 건진단다. 전국의 거의 모든 대학에서 쓰이는 책이기 때문이다. 그래봐야 판매 부수는 초판(1000부) 정도이다. 하지만 한 학기에 기껏 200~300권 팔리는 강의 관련 책들은 엉성하게라도 만들 엄두가 도저히 나지 않는다.

지난 2월엔 노무현 대통령이 청와대 비서관들에게 일독을 권했다고 해서 화제가 된 책이 있었다. 출판사는 `죽었던` 책이 다시 살아날 수 있는 기회라고 보았다. 하지만 한편으로 씁쓸함을 감추지 못했다. 비서관들이 그 책을 사서 강독을 한 것이 아니라 그 책의 요약본을 보았다는 사실 때문이다. 그 요약본을 해당 출판사에 구매 요청한 사실은 물론 없다. 결국 책에서 필요한 부분만 발췌.복사해서 보았다는 결론이다. 국가 최고 기관의 저작권에 대한 개념도 이 정도의 수준밖에 안된다.

4월 7일자 <서점신문> 에 따르면 문화관광부.저작권보호센터.대한출판문화협회가 지난달 6~24일 전국 대학가 및 주변 복사 업소를 대상으로 단속한 결과 총 156개의 불법 복사 업소를 적발하고 1060종 6482부의 불법 복사물을 수거했다고 한다. 수거된 불법 복사물은 대부분 신학기를 맞아 수업에 채택된 대학 교재들이다. 입맛이 영 떨떠름하다.

강인형 기자

대학가 근처의 복사점은 그래도 괜찮다. 꾸준히 관계 당국에서 단속을 하기 때문이다. 하지만 캠퍼스 내에는 단속의 손길이 닿지 않고 있다. 학교 내의 복사점에서는 이 책 저 책 필요한 부분만 복사해서 버젓이 제본까지 해서 강의 교재로 팔고 있다. 복사점이 `엮은이`가 되는 셈이다.

이 부분은 교수도 방관한다. 아니, 아예 조교를 시켜 복사점에 필요한 양만큼 제본을 부탁해서 학생들에게 구입하도록 하고 있다. 지식의 노동자로서 제 발등을 찍는 행위임에도 불구하고 그런 행위를 조장한다.

이에 대해 항변의 여지는 있다. "책값이 턱없이 비싸다."

출판사 측의 반론은 이렇다. "책을 펴내는 데는 일정 비용이 든다. 많이 팔리지 않는 책은 그만큼 출판사의 고정 비용이 책 가격에 반영되기 때문에 비쌀 수밖에 없다." 물론 수지 타산에 밝은 출판사들은 절대 강의 교재 책들을 내지 않는다.

출판사는 "이왕 만든 책이니까" 하면서 고육지책으로 복제물 가격으로 강의 교재 책을 새로 만들어 대학가 서점에 출고하고 있다. 그래도 이 출판사의 책은 본전이라도 건진단다. 전국의 거의 모든 대학에서 쓰이는 책이기 때문이다. 그래봐야 판매 부수는 초판(1000부) 정도이다. 하지만 한 학기에 기껏 200~300권 팔리는 강의 관련 책들은 엉성하게라도 만들 엄두가 도저히 나지 않는다.

지난 2월엔 노무현 대통령이 청와대 비서관들에게 일독을 권했다고 해서 화제가 된 책이 있었다. 출판사는 `죽었던` 책이 다시 살아날 수 있는 기회라고 보았다. 하지만 한편으로 씁쓸함을 감추지 못했다. 비서관들이 그 책을 사서 강독을 한 것이 아니라 그 책의 요약본을 보았다는 사실 때문이다. 그 요약본을 해당 출판사에 구매 요청한 사실은 물론 없다. 결국 책에서 필요한 부분만 발췌.복사해서 보았다는 결론이다. 국가 최고 기관의 저작권에 대한 개념도 이 정도의 수준밖에 안된다.

4월 7일자 <서점신문> 에 따르면 문화관광부.저작권보호센터.대한출판문화협회가 지난달 6~24일 전국 대학가 및 주변 복사 업소를 대상으로 단속한 결과 총 156개의 불법 복사 업소를 적발하고 1060종 6482부의 불법 복사물을 수거했다고 한다. 수거된 불법 복사물은 대부분 신학기를 맞아 수업에 채택된 대학 교재들이다. 입맛이 영 떨떠름하다.

강인형 기자

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![보안패치 끝냈다더니…KT 펨토셀, 39C3서 ‘30분 해킹’ 재현[only이데일리]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/12/PS25123001416T.jpg)

![[포토] 이수지, 표정 스포](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000263.400x280.0.jpg)

![[포토] 차태현, 젠틀맨의 하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000260.400x280.0.jpg)

![[포토] 전현무, 멋진 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000261.400x280.0.jpg)

![[포토] 이수지, 사랑스러운 미소로 날리는 하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000259.400x280.0.jpg)

![[포토] SBS 연예대상 MC들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000262.400x280.0.jpg)

![[포토] 유연석, 잘생겼어](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000257.400x280.0.jpg)

![[포토] '틈만 나면' 유재석-유연석, 하트 받으세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000258.400x280.0.jpg)

![[포토] 지예은-양세찬, 베스트커플상 기대해 볼게요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000256.400x280.0.jpg)

![[포토] 김종국, 훈훈한 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000255.400x280.0.jpg)

![[포토] 하하-양세찬, 뽀뽀 쪽](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000252.400x280.0.jpg)

![[포토] 송지효-지예은, 아름다운 투샷](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000254.400x280.0.jpg)

![[포토] 유재석, 하트 받으세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000250.400x280.0.jpg)