실시간 뉴스

- 황영웅, 오는 28일 강진청자축제 단독 무대…“군민이 먼저” 좌석 양보

- 황대헌도 새 역사 썼다…남자 쇼트트랙 최다 메달 타이 “기록도 좋지만, 준비 과정이 중요” [2026 밀라노]

- 배드보스, 프랑스 파리 ‘Art Capital’ 앙드레 말로 심사위원상 수상

- 아이브, 신곡 ‘블랙홀’ 깜짝 스포…리즈, ‘압도적 비주얼’

- 유재석 ‘횡령 의혹’ 이어 또 위기…주우재 도발까지 (‘놀뭐?’)

- 캣츠아이 마농, 활동 중단…“건강 회복에 집중” [공식]

- 정해인, 고윤정에 이렇게까지?…“태어나서 처음 해봐” (‘마니또 클럽’)

- "오타니 효과 못지않을 것" 역시 손흥민, MLS 입성 6개월 만에 LA 관광청 모델 발탁

- 김길리 3관왕·최민정 신기록…‘쇼트트랙 여제’ 존재감 [종합]

- 스트레이 키즈, IFPI 글로벌 앨범 6위…K팝 유일 톱10

야구

‘직구 헤드샷’ 퇴장, 과연 문제는 없을까?

등록2014.01.06 07:00

투수 A가 타자 B에게 시속 145km 슬라이더를 던져 머리에 맞혔다. 또다른 경기에선 투수 C가 타자 D에게 130km 직구를 머리에 던져 스쳤다. 구속과 구종이 달랐을 뿐 타자의 머리로 공이 향한 것은 같다. 어떤 게 더 위험할까. 올 시즌부터 새롭게 적용되는 야구규칙에 따르면 투수 C는 곧바로 퇴장이다. 하지만 투수 A에 대해선 판정 기준이 모호하다.

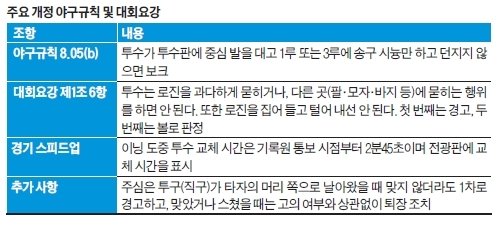

지난 3일 한국야구위원회(KBO)는 야구규칙 및 대회요강과 관련한 규칙위원회 심의 결과를 확정해 발표했다. 관심을 끄는 조항은 이른바 '배영섭(28·삼성) 룰'이라고 불리는 추가사항이다. KBO는 '투구(직구)가 타자의 머리 쪽으로 날아와 맞았거나 스쳤을 때 고의 여부와 상관없이 투수를 퇴장 조치한다'고 밝혔다. 지난해 9월8일 잠실 LG전에서 외국인 투수 리즈(31)의 직구에 머리를 맞고 병원에 실려간 '배영섭 사건'이 조항을 만드는 발단이 됐다.

당시 리즈가 던진 직구는 시속 151km짜리 강속구였다. 공에 맞은 후 극심한 어지럼증을 호소한 배영섭은 후유증 때문에 한동안 2군에 내려가 있었다. 하지만 리즈는 사구 후에도 계속해서 이날 경기를 뛰었고, 승리투수까지 됐다. 정금조 KBO 운영기획부장은 "직구 헤드샷 문제는 골든글러브 시상식(지난해 12월10일) 때 감독들과 회의해 동의를 구한 문제"라며 "고의적으로 던지는 것을 근절하겠다는 게 첫 번째 목표"라고 말했다.

문제는 조항에 명시된 '직구'라는 부분이다. 모든 구종이나 구속이 아닌 특정 구종(직구)으로 가이드라인을 정한 건 허점이 있을 수 있다. 또 머리가 아닌 무릎에 직구를 던졌을 때는 어떻게 조치할지 구체적 기준이 모호하다. 직구도 세분화하면 다양한 종류가 있고, 직구인지 변화구인지 쉽게 구분되지 않는 투수의 볼도 있다.

더욱이 직구보다 더 빠른 '변화구'를 던지는 투수도 있다. 지난해 유희관(28·두산)의 직구는 시속 130km, 세든(31·전 SK)의 직구도 140km를 겨우 넘겼다. 반면 소사(29·전 KIA)의 싱커는 150km를 웃돌았다. 리즈가 던지는 슬라이더도 웬만한 투수들의 직구와 속도가 비슷했다. 맞으면 위험하긴 직구나 변화구 모두 마찬가지인 셈이다. KBO는 2003∼2004년에는 구종에 상관 없이 타자의 머리를 맞히는 투수를 곧바로 퇴장시켰다.

메이저리그에서 통산 209승을 기록한 돈 드라이스데일(전 LA 다저스)은 1984년 명예의 전당에 헌액된 명투수다. 하지만 그는 "타석에서 몸쪽으로 붙는 타자가 있으면 내 할머니라도 맞혀버릴 것"이라며 타자들의 몸을 겨냥한 '공포의 투수'이기도 했다. 드라이스데일은 직구는 물론이고 커브·슬러브·체인지업 등을 다양하게 던졌다. 직구 하나를 막는다고 해서 빈볼이 나오지 않는 건 아니다.

이에 대해 정금조 부장은 "커브나 슬라이더는 투수의 손에서 빠지기 쉬운 볼이다. 하지만 직구는 정확하게 마음먹고 던지지 않는 이상 (머리로 던지기) 힘들다"며 "(조항에 명시돼 있지 않지만) 변화구라도 타자의 머리에 맞을 경우 심판 판단에 따라 퇴장이 가능하다"고 말했다.

배중현 기자 bjh1025@joongang.co.kr

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토] 롱샷 루이, 장꾸 하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000058.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 오율-률, 우리 서로 사랑하게 해주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000056.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 우진, 바지 한껏 내리고](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000057.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 오율, 훈훈하게 후광 발산](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000052.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷, 힙함 가득한 단체 샷](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000053.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 루이-우진, 멋진 신호등 런웨이](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000051.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 오율, 잘생긴 미모 뿜뿜](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000049.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷, 힘차게 화이팅](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000055.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 루이, 카리스마 넘치는 포즈](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000047.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷, 아직은 공항이 어색해요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000048.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 우진, 멋진 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000050.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷, 힙한 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000054.400x280.0.jpg)