실시간 뉴스

- KFC, KG모빌리언스와 손잡고 ‘KFC 모빌리언스카드’ 출시

- 케이더블유인터내셔널, 아마존 글로벌셀링 SEND 서비스 해상 운송까지 확대

- KB손해보험, 대한항공 꺾고 3연승 질주…비예나 26점

- 1R 지명 계약금 27억 유망주에서 '실패한' NPB 1할 타자로…'김혜성 동료' 미국 복귀, CIN행

- ‘시즌 복귀 목표’ BOS 에이스, 크리스마스이브에도 맹훈련 “코트로 돌아왔다”

- 네이즈, 1월 일본 지상파 드라마 첫 방송 앞두고 뜨거운 행보…데뷔 전부터 글로벌 활약

- 故 김영대 평론가, 사망 비보…윤종신→정용화 애도

- 15년째 ‘산타’된 롯데삼동복지재단, 울산지역 아동 2000명에게 1억2000만원 상당 플레저 박스 전달

- '3점포 16개' 한국가스공사, KT 잡고 4연패 탈출...소노는 현대모비스에 승리

- 개인정보 유출 파문 쿠팡. “유출자 특정 완료, 외부 전송 없다는 진술 받았다”

야구

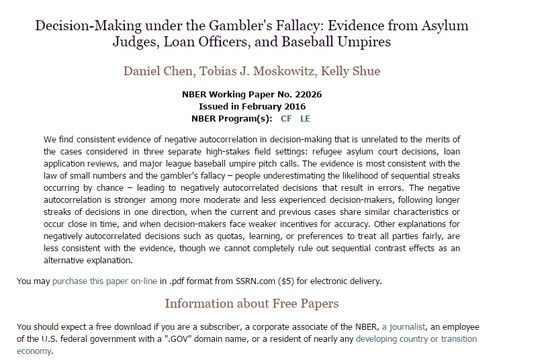

도박사의 오류와 스트라이크존 판정

등록2016.07.20 07:00

선수 출신 해설가들이 늘어나면서 야구 중계를 듣는 맛이 한층 깊어지고 다양해졌다.

무척 반갑고 즐거운 일이 아닐 수 없다. 하지만 "이제 세 번째 타석이니, 이 선수가 안타를 칠 때가 됐어요"라는 식의 코멘트에는 경제학 전공자로서 불편해진다. 3할 타자라고 해서 2타수 무안타 뒤 세 번째 타수에서 안타를 친다는 뜻은 아니다. 세 번째 타수는 앞의 두 타수에 영향을 받지 않는다. 그래서 2타수 1안타인 타율 0.333 타자가 세 번째 타수에서 무안타로 물러나야 하는 것도 아니다.

그런데, 이런 오류를 왜 사람들은 자주 저지를까, 전문가들의 계몽에도 왜 우리는 이런 이야기를 계속 듣게 될까.

행동경제학은 인간의 두뇌에 회로처럼 새겨진 심리적인 편향과 경제 행동 사이의 관계를 연구하는 학문이다. 행동경제학자들은 이런 경향을 '도박사의 오류'라고 부른다. 이미 알려진 확률(타율 0.333)에 관찰된 결과(앞 2타수 무안타)를 끼워맞추려는 인간의 심리적인 편향을 가리킨다.

동전을 던질 때 앞면과 뒷면이 나올 확률은 물론 1/2로 동일하다. 그런데 다섯 번 던져서 내리 앞면이 나왔다고 하자. "여섯 번째엔 무엇이 나올 것 같은가"라고 물으면 대다수 사람들은 "뒷면”이라고 답한다. 무수히 많은 동전 던지기를 하면 확률은 반반으로 수렴될 것이다. 그래서 다섯 번 앞면이면, 여섯 번째는 뒷면이라고 생각하게 된다.

하지만 실제로도 그럴까. 무수히 많은 횟수로 동전을 던져보면 된다. 사람이 실제로 하기는 어렵지만 다행히도 지금은 성능 좋은 컴퓨터가 있다. 컴퓨터 시뮬레이션을 해보면, 상당히 많이 던질 때까지 확률이 1/2에 다가가는 경우를 찾기가 오히려 어렵다. 그럼에도 불구하고 우리의 뇌는 '1/2 확률'이라는 중력에 이끌리게 된다.

이런 도박사의 오류는 야구 심판의 스트라이크존 판정에서도 발견할 수 있다. QJE(Quarterly Journal of Economics)라는 저명한 경제학 학술지에 게재된 논문의 내용이다.

타자가 스윙을 하지 않을 경우 심판이 판정해야 하는 건 볼, 아니면 스트라이크다. 심판이 공 하나를 스트라이크로 판정했다. 그리고 다음 공에 동전던지기를 하는 도박사처럼 스트라이크 판정을 꺼리는 경향이 실제로 발견된다. 앞의 공 두 개가 모두 스트라이크라면 경향성은 더욱 강해진다. 다니엘 첸을 비롯한 논문 저자들은 이 경우 5% 가량 오심(스트라이크를 볼로 판정)이 발생한다고 한다.

저자들은 꽤나 '야구 덕후'로 보인다. 심판의 스트라이크 판정에 투수가 전략적으로 반응했을 가능성(통계학 용어로는 ‘내생성’이라고 한다)도 고려했다. 투수는 ‘오늘 이 심판이 몸쪽에 관대한 것 같다’고 느끼면 몸쪽을 연속으로 공략하려 할 것이다. 투수의 제구가 조금씩 흔들린다고 가정한다면, 스트라이크보다 볼 판정이 나오는 경향은 심판 심리가 아닌 투수의 선택 때문이다. 여기에서 저자들은 중심에서부터 투구가 얼마나 떨어졌는지를 측정했고, 이런 전략적 선택의 경향이 없다는 점을 확인했다.

두번째, 저자들은 스트라이크 판정이 확실한지 애매한지 여부도 고려했다. 스트라이크 판정이 애매할 경우 '도박사의 오류' 가능성이 훨씬 커졌다. 당연한 결론이다. 상황이 불확실할 수록 인지적 오류가 발생할 가능성은 커진다.

세 번째, 저자들은 투구가 이뤄지는 경기 맥락들은 보다 세부적으로 고려했다. 공을 던지는 상황의 중요도(10점 차냐, 1점 차냐), 심판의 판정 정확도(메이저리그에서 집계한다), 구장 관객 수(홈 팬이 많으면 홈 팀에 유리한 판정이 나오는 경향이 있다) 등이다. 이런 요인들을 통계학적으로 처리한 뒤에도 여전히 '도박사의 오류'는 존재했다 .

심판은 공정해야 한다. 하지만 심판 역시 심리적인 오류에서 자유롭지 않은 인간이다. 오히려 '도박사의 오류에 빠질 가능성이 높아야 5%라는 점에서 '심판은 역시 심판이구나' 싶기도 하다.

이 논문은 메이저리그의 피치f/x 시스템이 생성한 데이터를 기반으로 했다. 2008~2012년 열린 1만2564경기, 약 150만 개 투구, 심판 127명을 대상으로 했다. 정교한 데이터 덕분에 존 판정이 확실한 심판과 애매한 심판을 구분하는 등 통계학적 통제가 가능했다. 이 정도면 '빅 데이터'라고 불러도 손색 없을 것이다. 정교한 데이터는 이렇게 세상과 학문을 돕는 법이다.

허준석(경제학 박사·엔씨소프트 R&I 팀장)

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[르포]쇠락의 기억 위에 켜진 '오렌지 빛'…한화가 살린 필리조선소](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/12/PS25122500342T.jpg)

![[포토] 영케이, 귀여운 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000212.400x280.0.jpg)

![[포토] SBS 가요대전 3MC들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000213.400x280.0.jpg)

![[포토] 엔시티 드림, 백마 탄 왕자님들 여기 다 모였네](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000209.400x280.0.jpg)

![[포토] 엔시티 드림 마크, 귀엽게 팔 흔들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000211.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 장원영, 눈맞춤에 심쿵](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000207.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 장원영, 럭키비키 워킹](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000206.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브, 산타걸들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000208.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 안유진, 아름다운 드레스 자태](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000205.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈, 멋진 무대 기대해 주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000204.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈 필릭스, 왕자님 비주얼](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000200.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈 현진, 시크한 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000203.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이티즈 산, 멋진 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000201.400x280.0.jpg)