실시간 뉴스

- 유재석, 조세호 ‘유퀴즈’ 하차 언급…“다시 돌아보는 시간 되길” [왓IS]

- [TVis] ‘응팔 진주’ 김설, 영재였다…“에스파 ‘슈퍼노바’로 암기” (‘유퀴즈’)

- [TVis] ‘응팔’ 김설 “영화 ‘아일라’로 튀르키예 국민배우 대접 받아” (‘유퀴즈’)

- [TVis] ‘응팔 진주’ 김설 “촬영 당시 4살…먹는 장면 기억나” (‘유퀴즈’)

- [TVis] “도박을 걸어보겠다”… 김다미, 1500:1 뚫은 ‘마녀’ 캐스팅 비하인드 (‘유퀴즈’)

- [TVis] 김다미 “‘천국의 계단’ ‘올인’ 보며 연기 꿈 키워” (‘유퀴즈’)

- 김종민, ‘1박 2일’ 버렸나… “‘연예대상’ 슈돌 테이블에 앉을 것” [TVis]

- ‘돈치치가 쏜다’ 성탄절 맞이해 선수단에 특별 선물→‘킹’도 함박웃음

- 장영란, ‘스스로 A급이라고 생각’ 질문에 해명… “스태프 배려” [왓IS]

- ‘음주 뺑소니’ 김호중, 가석방 불발… 성탄절 특사 심사 부적격

야구

[야구로읽다]누구를 위한 세이브인가

등록2017.06.26 06:00

2016년 클리블랜드 인디언스와 시카고 컵스의 월드시리즈 3차전. 5회말 2사 1루 0-0 동점 상황에서 인디언스는 투수를 교체했다.

등판한 투수는 석 달 전 뉴욕 양키스에서 인디언스로 트레이드된 2016년 올스타 앤드루 밀러였다. 밀러는 2015년 아메리칸리그 '세이브왕'이자 2016년 아메리칸리그 챔피언십시리즈 MVP였다. 밀러는 네 명의 타자를 연달아 범퇴 처리하고 6회말 마운드에서 내려갔다. 사람들은 인디언스의 투수 기용을 보고 의아해했지만 그냥 월드시리즈라는 단기전에 맞춘 인디언스 감독 테리 프랑코나의 임시방편으로 생각했다. 그러나 프랑코나의 이런 비전통적인 불펜 운용은 2017년 정규 시즌까지 이어지고 있다.

너무나 많은 이들은 구원투수(Reliever)를 마무리 투수(Closer)로 오해하는 경향이 있다. 이는 어쩌면 그들에게 너무나 익숙한 '세이브'라는 범주 때문일 것이다.

세이브는 승리 팀의 승리투수가 아닌 마지막 투수가 ▲ 승리 팀이 3점 이하로 앞선 상황에서 등판해 최소 1이닝을 투구하거나 ▲ 진루한 주자 또는 상대 타자 또는 그 후속 타자가 득점하면 동점이 되는 상황에서 등판해 승리를 지켜내거나 ▲ 3이닝 이상 효과적인 투구를 했을 경우에 단 한 명의 투수에게 부여되는 기록이다.

1960년대 메이저리그에서는 구원투수들을 적극적으로 활용하고 있었지만 구원투수들을 평가할 기준이 전무했다. 그래서 야구 칼럼니스트 제롬 홀츠먼은 1969년에 세이브라는 개념을 정립했다. 세이브가 도입된 초창기에는 메이저리그 기록 항목의 빈 곳을 채워 주며 야구를 새롭게 해석해 주는 건설적인 면도 없지 않았다. 그런데 야구를 조금이라도 아는 이들은 이미 오래 전부터 세이브라는 규정이 얼마나 문제가 많은지 잘 알고 있었다.

구원투수 A는 자기 팀이 3점 차로 앞선 7회에 나와 8회까지 무실점으로 막아 낸다. 9회에 A로부터 마운드를 이어받은 투수 B가 홈런을 두 방 연달아 맞고 2실점한다. 하지만 세이브는 팀의 승리를 지켜 낸 B에게 간다. A와 B중 과연 누가 팀 승리에 더 기여했나?

세이브의 모순은 이뿐이 아니다. 절체절명의 동점 상황에 올라와 무실점으로 역투한 투수는 아예 세이브가 부여되지 않는다. 10점 차이로 이기고 있는 팀의 투수가 3이닝 이상 던지고 얻은 세이브와 9회 무사 만루에 등판해 팀의 1점 리드를 지켜 낸 투수의 세이브를 어떻게 동일하게 취급한단 말인가? 상식적으로 봐도 완전히 다른 두 상황에서 느낀 압박감은 같을 수 없다.

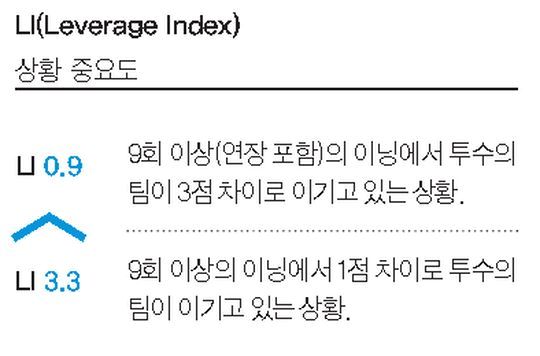

세이브의 이런 태생적인 오류를 대체하기 위해 만들어진 통계학 기법이 바로 LI(Leverage Index·상황중요도)이다. 진행되는 특정 경기의 승리 확률(Win Probability) 변화에 기반한 LI를 단순하게 설명하면 대략 이렇다. 9회 이상(연장 포함)의 이닝에서 투수의 팀이 3점 차이로 이기고 있는 상황은 LI가 0.9로 낮은 반면, 9회 이상의 이닝에서 1점 차이로 투수의 팀이 이기고 있을 때는 LI가 3.3으로 매우 높다. 이는 9회에서 1점 리드를 지켜야 하는 상황이 경기의 최종 결과에 미칠 영향이 '평균적인 상황'보다 3.3배 높다는 뜻이다.

다시 2016년 월드시리즈 3차전으로 돌아가 보자. 5회말 0-0의 LI는 1.1이다. 그 동점 상황이 6회말까지 계속 이어지면 LI는 1.3으로 오르지만, 만약에 인디언스가 실점해 1-0으로 뒤진 상태로 6회말에 들어서면 LI는 오히려 1로 내려가게 된다. 월드시리즈 첫 두 경기를 양 팀이 하나씩 나눠 가진 뒤 열린 3차전의 동점 상황이었다. 원정팀 인디언스 감독은 위기관리 차원에서 그 상황에 대처해야 했다. 실제로 그날 5회말 2사 1루 동점 상황은 그 경기의 승리 확률상 LI가 1.64로 상당히 높았다. 팀에서 가장 든든한 구원투수를 LI가 가장 높은 시기에 투입한 프랑코나의 판단은 합리적이었다. 덕분에 인디언스는 3차전을 1-0으로 승리할 수 있었다.

2017년 메이저리그에서 가장 월등한 구원투수 중 하나로 평가받는 밀러는 현재(2017년 6월 21일)까지 단 하나의 세이브를 기록하고 있다. 그러나 그는 31경기에 출전해 35.2이닝을 15홀드로 호투하며 인디언스의 선전을 견인하고 있다. 프랑코나는 밀러를 주로 LI가 높은 7, 8회에 투입하고 팀의 세이브는 (밀러보다 여러 면에서 객관적으로 경기력이 떨어지는) 코디 앨런에게 넘겨주는 체제를 유지하고 있다.

옛날 옛적에 도입된 세이브라는 규정은 팀의 에이스 마무리를 적절하고 절실한 순간에 기용하기보다는 마지막까지 아껴 두는 폐단을 고착시켰다. 2016년의 메이저리그 마무리들은 1인당 평균 66이닝을 던졌고 그중 56이닝은 9회 등판이었다. 특정 경기 내의 LI와 무관하게 마무리에게 세이브 상황을 몰아주는 관행은 팀의 승리보다 마무리의 세이브를 우선시하는 판단이라고 볼 수 있다. 세이브를 향한 집착은 '마무리'라는 브랜드 가치에 거품을 더하고 중간계투의 할인을 초래해 FA 시장을 왜곡하기도 한다. 무엇보다 세이브라는 잘못된 고정관념은 팀이 불펜을 비효율적이고 비생산적으로 운영하는 관습을 만들어 냈다.

전통적인 불펜 운용을 고수하는 입장에서는 반박할 수 있다. 대체로 불펜 에이스는 9회 1, 2점 차이로 앞서고 있을 때 등판한다. LI가 가장 높은 상황 아닌가? 그러나 전통주의자들이 간과하는 사실이 있다. 9회까지 1, 2점 차이로 앞서는 상황이 만들어지지 않을 수도 있고, 또 그보다 안정적인 경기 종반을 마련하기 위해서라도 에이스를 미리 기용할 수 있어야 한다는 것이다. 더불어 9회 전에 (5, 6회와 같이 이른 시기에) 닥친 높은 LI 위기 상황에 에이스를 기용하지 않다가 아예 에이스의 등판 기회 자체를 잃어버리는 경우도 비일비재하다. 위기는 언제 어떻게 닥칠지 모른다. 불펜 운영은 경기 승률 변화에 대한 통찰력과 투수진의 제한된 투구 수를 관리하는 계획이 동반돼야 한다.

프로야구에 LI가 소개된 지 이미 10년이 됐지만 아직도 세이브라는 '주술'에서 벗어나지 못한 감독들이 수두룩하다. '세이브 왕' 출신 밀러를 LI가 높은 상황에 활용해 실리를 챙기는 진취적인 명장 프랑코나를 눈여겨보는 이유다.

한 집단의 경쟁력은 인적자원을 얼마나 효율적이고 효과적으로 운영하느냐에 따라 좌우된다. 야구단도 마찬가지다. 팀의 구원은 세이브에서 나오지 않는다. 불펜에서 나온다. 페넌트레이스는 결국 불펜 싸움이다.

정승구 영화감독·작가

[야구로읽다]야구의 성지는 무엇으로 만들어지나?

[야구로읽다]42, 포에버!

[야구로읽다]야구를 위해 최선이었나?

[야구로읽다]아니, 그게 왜 상식이지?

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토] 수지, 퇴근할게요~](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/17/isp20251217000251.400x280.0.jpg)

![[포토] 수지, 머리만 쓸어넘겼을 뿐인데](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/17/isp20251217000249.400x280.0.jpg)

![[포토] 수지, 아름다운 분위기로 손인사 발사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/17/isp20251217000250.400x280.0.jpg)

![[포토] 수지, 퇴장도 멋지게](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/17/isp20251217000247.400x280.0.jpg)

![[포토] 수지, 후광이 쨍~](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/17/isp20251217000252.400x280.0.jpg)

![[포토] 수지, 어떤 각도에서도 굴욕 없는 미모](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/17/isp20251217000245.400x280.0.jpg)

![[포토] 수지, 느낌 좋은 아우라](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/17/isp20251217000246.400x280.0.jpg)

![[포토] 수지, 누가 꽃이게~](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/17/isp20251217000244.400x280.0.jpg)

![[포토] 수지, 예쁜 꽃받침](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/17/isp20251217000248.400x280.0.jpg)

![[포토] 수지, 아름다운 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/17/isp20251217000242.400x280.0.jpg)

![[포토] 수지, 여신의 후광](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/17/isp20251217000243.400x280.0.jpg)

![[포토] 수지, 사랑스러운 볼하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/17/isp20251217000238.400x280.0.jpg)