실시간 뉴스

- '특정 구단의 밀어주기?’ 신생 울산프로야구단 단장 선임, 공모 절차 흔들리나 [IS 포커스]

- “우리는 저물어가는 왕조다” NBA 파이널 우승 4회 이룬 명장의 고백

- 이영지, 다이어트 전 모습에 자책…“권은비 옆 내 모습, 충격”

- 마동석, 지드래곤과 행복한 크리스마스 연휴…‘볼콕’ 훈훈한 투샷 [IS하이컷]

- 안성재, 子 폭로에 웃음…“현금 60만 원 가져가 놓고 갚을 때 이자 안 줘”

- 미르, ‘아내 얼굴 공개’ 김장훈 논란에 직접 나서…“너무 놀라, 내가 인기 없는 탓” 해명

- 28기 정희 “사실은, 헤어져 있는 늘 그리워”…광수와 이별 기간 심경 토로

- 크리스마스이브에 우승 팀, 명가도 새 시대 알렸다...K리그1 사령탑 대거 교체

- 김강우, 아내 생일선물로 전용 메뉴판 만들어…또 하나의 명언 예고 (편스토랑)

- ‘싱어게인4’, 오늘(25일) 11번째 음원 발표…슬로울리 ‘사계’ 포함 5곡

스포츠일반

한국 탁구 살 길 있다…손 맞잡은 유남규·김택수

등록2019.03.21 09:14

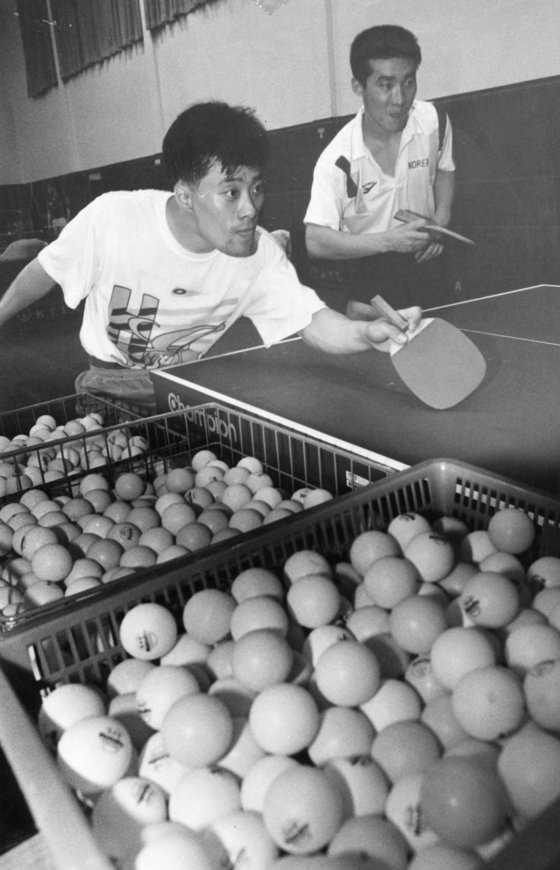

유남규(51)와 김택수(49).

한국 탁구가 낳은 두 명의 걸출한 스타다. 두 선수는 올림픽과 아시안게임 등에서 ‘만리장성’을 넘어 정상에 섰다. 때로는 푸른색 테이블에서 맞대결을 펼치기도 했다. 그러나 대표팀에선 함께 호흡을 맞춘 절친한 복식 파트너였다. 이제 둘은 한국 탁구 남녀대표팀을 지도하는 감독으로 변신했다. 최근 탁구대표팀 감독에 선임된 맡은 두 사람을 19일 충북 진천선수촌에서 만났다. 유남규 감독은 여자팀, 김택수 감독은 남자팀을 지도한다. 김택수 감독은 2017년부터 3년째 남자대표팀을 이끌고 있다. 2014년까지 남자대표팀을 맡았던 유남규 감독은 이번에 처음으로 여자팀을 이끌게 됐다.

유남규 감독은 “여자 대표팀을 이끌고 다시 한번 세계 정상에 도전하고 싶었다. 예전엔 남자팀을 이끌고 가끔 여자 선수들과 연습경기를 치르며 우쭐한 적도 있었는데 이젠 반대 입장이 됐다”고 말했다. 그러자 김택수 감독은 “유 감독의 그 마음을 잘 안다. 남녀 대표팀이 모두 잘할 수 있도록 돕겠다”고 밝혔다.

두 사람은 2005년에도 감독(유남규)과 코치(김택수)로 호흡을 맞춘 적이 있다. 이래저래 둘은 떼려야 뗄 수 없는 인연이다. 두 사람은 1986년 4월 아시아주니어선수권에 함께 출전했다. 당시 북한을 꺾고 단체전 우승을 차지하면서 첫 인연을 맺었다. 이후 1989년부터 94년까지는 남자복식 조(유남규-김택수)로 활약했다. 둘은 세계복식 컵에서 두 차례 우승했고, 92년 바르셀로나 올림픽에선 동메달을 땄다. 이어 94년 히로시마 아시안게임에서도 은메달을 합작했다.

유 감독은 “당시 우리 복식 조의 실력은 세계 정상급이라 자부하는데 우승 횟수는 많지 않았다. 히로시마 아시안게임 땐 중국 조(왕타오-루린)를 준결승에서 꺾었는데 결승에서 추교성-이철승 조에게 졌다. 좀 더 우승을 많이 할 수 있었는데, 두고두고 아쉽다”고 말했다.

물론 선수 시절 둘은 라이벌 의식도 강했다. 둘의 스타일도 달랐다. 유남규가 순발력이 돋보이는 스타일이라면 김택수는 꾸준함을 자랑했다. 김 감독은 “내게 명확한 목표이자 도전할 대상은 유남규 선배 단 한 명이었다. 그만큼 이기고 싶었다”고 말했다. 유 감독은 “시합날짜가 잡히면 한 달 전부터 김 감독의 기술·습관 등을 외웠다. 경기 때마다 김 감독의 근성이 대단했다. 그래서 경기를 마치고 나면 진이 다 빠질 정도였다”고 털어놨다.

김 감독은 “1990년대 초반엔 유 감독이 더 많이 이겼지만, 90년대 중반 이후엔 내가 더 많이 이겼다. 일진일퇴의 공방전을 펼치면서 라이벌전을 반기던 팬들이 많았다”고 말했다.

최근 한국 탁구는 위기다. 중국의 벽은 여전히 철옹성처럼 깨기 어렵고, 일본은 내년 도쿄올림픽을 앞두고 대대적인 투자를 한 결과 실력이 크게 성장했다. 또 홍콩·대만·독일·북한 등의 전력도 만만찮다. 그러다 보니 한국은 2016년 리우올림픽에서 노메달에 그쳤다. 탁구가 정식 종목으로 채택 이후 한국이 올림픽에서 메달을 따지 못한 건 리우올림픽이 처음이었다. 화려했던 현역 시절을 뒤로하고 이제 두 사람은 대표팀 감독으로서 큰 도전을 앞두고 있다.

다음 달 헝가리 부다페스트에서는 세계선수권이 열린다. 남자 대표팀은 장우진(24·미래에셋대우), 이상수(29·삼성생명), 여자팀은 전지희(27·포스코에너지), 서효원(32·한국마사회) 등이 출전한다. 김택수 감독은 “시간은 많지 않지만, 최고의 경기력을 선보이기 위해 구슬땀을 흘리고 있다”고 말했다. 유남규 감독은 “주축 선수들의 컨디션이 좋지 않은 편이다. 멀리 내다보고 지금은 팀워크를 다지는 데 초점을 맞추고 있다”고 밝혔다.

보다 젊어진 대표팀을 가꿔가기 위한 작업도 게을리하지 않으려 한다. 김 감독은 "몸끼리 부딪히면서 팀워크를 다지는데 이만 한 게 없더라"며 대표팀 감독을 맡고 틈날 때마다 선수들과 축구를 한다. 유 감독은 "여자팀은 세심하게 관리해야 하더라. 모바일 메신저 단체방을 통해 꾸준하게 대화하고 상담도 나눈다. 평소 훈련은 강하게 하겠지만, 한 달에 한번 선수, 스태프 전원이 함께 온천에 가서 즐거운 시간도 보낼 생각이다. 사비도 털겠다"고 말했다.

두 사람의 임기는 내년 도쿄올림픽까지다. 목표는 명확하다. 일본만큼은 반드시 꺾고, 중국과는 정면대결을 하겠다는 것이다. 김 감독은 도쿄올림픽을 '도쿄대첩'이라고도 표현했다. 유 감독은 "스타 플레이어 출신 감독이 잘해야 한단 부담은 있다. '유남규·김택수가 하면 잘 할까'라는 시선도 있겠지만 여태껏 그런 부담을 넘어 여기까지 왔다. 남·여 모두 일본을 넘어 결승에서 중국과 당당하게 맞붙겠다"고 말했다. 김택수 감독은 “아직도 바깥에선 ‘김택수·유남규 감독’이 아니라 ‘김택수·유남규 선수’라고 부른다. 그만큼 우리에게 거는 기대가 크다는 뜻이다. 책임감이 무겁다”면서 “2등을 목표로 운동한 적은 없다. 선배인 유 감독과 함께 도쿄올림픽에서 큰일 한번 내보겠다”고 다짐했다.

온라인 일간스포츠

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토] 영케이, 귀여운 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000212.400x280.0.jpg)

![[포토] SBS 가요대전 3MC들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000213.400x280.0.jpg)

![[포토] 엔시티 드림, 백마 탄 왕자님들 여기 다 모였네](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000209.400x280.0.jpg)

![[포토] 엔시티 드림 마크, 귀엽게 팔 흔들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000211.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 장원영, 눈맞춤에 심쿵](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000207.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 장원영, 럭키비키 워킹](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000206.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브, 산타걸들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000208.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 안유진, 아름다운 드레스 자태](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000205.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈, 멋진 무대 기대해 주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000204.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈 필릭스, 왕자님 비주얼](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000200.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈 현진, 시크한 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000203.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이티즈 산, 멋진 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000201.400x280.0.jpg)