실시간 뉴스

- '기부천사' 김도영, 이번엔 신생아중환자실 진료비 지원

- 현빈·정우성 ‘메이드 인 코리아’, 글로벌 3위 찍었다

- 용인FC, 미드필더 김종석 영입...득점·기회 창출 업그레이드 예고

- 케이윌 “목 상태 급격히 나빠져…은퇴 생각” 눈물 (전참시)

- ‘모범택시3’ 삼흥도 비밀 공개…이제훈·김의성, 희대의 빌런 만났다

- 스키즈, 악플러 잡는다 “피고소인 특정 수사 중…선처·합의 없다” [전문]

- 오윤아, 발달장애 子 학교 부적응에 “내가 잘못 키웠나 싶어 눈물”

- “크리스마스에 기적이”…새신랑 김우빈, 어린이 병동에 선물+자필 편지

- 데뷔 10주년 맞은 데이식스, 日 도쿄·고베 단독 콘서트 개최

- 타구 속도 122.9마일, 비거리 159m 아치, 최고 구속 167㎞/h...올해도 MLB는 괴물들의 향연

무비위크

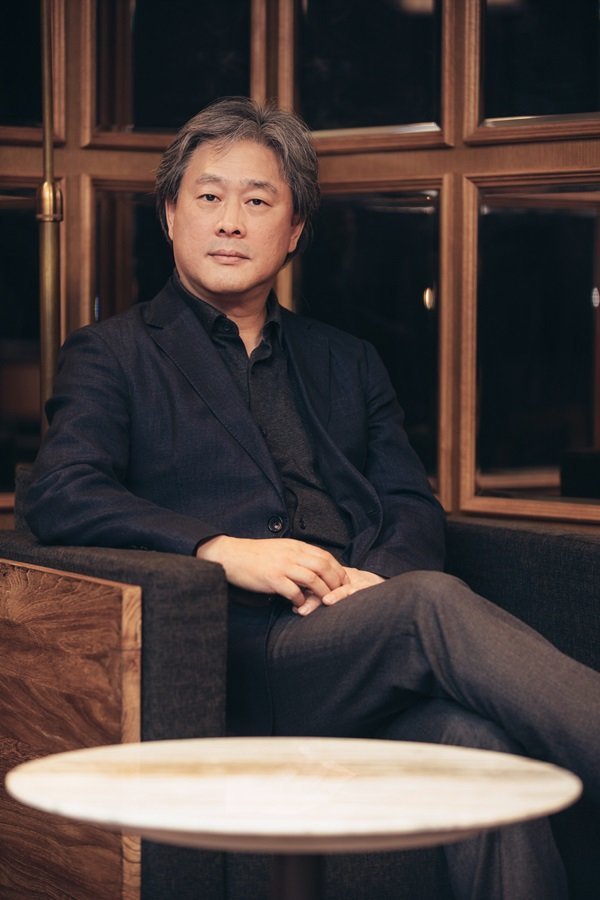

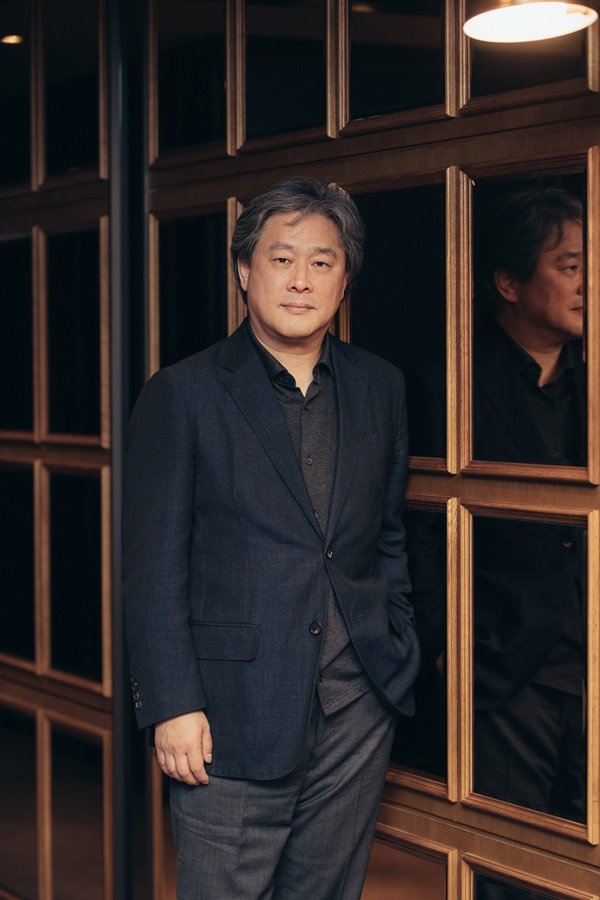

[인터뷰] "끝까지 놓을 수 없었다" 박찬욱 감독, 첫 드라마의 의미[종합]

등록2019.03.25 13:38

박찬욱 감독이 첫 미니시리즈 연출작 '리틀 드러머 걸: 감독판'를 선보인다. 충무로를 대표하는 박 감독은 이 작품을 세상에 내놓기까지를 "도전이었다"고 말했다.

'리틀 드러머 걸: 감독판' 공개을 앞둔 박찬욱 감독은 25일 오전 서울 팔판동 한 카페에서 인터뷰를 진행했다.

'리틀 드러머 걸: 감독판'은 1979년 이스라엘 정보국의 비밀 작전에 연루되어 스파이가 된 배우 찰리와 그녀를 둘러싼 비밀 요원들의 숨 막히는 이야기를 그린 첩보 스릴러다. 박찬욱 감독의 첫 미니시리즈 연출작으로, 플로렌스 퓨, 알렉산더 스카스가드, 마이클 섀넌 등이 출연했다.

지난해 영국 BBC와 미국 AMC를 통해 선보였던 6부작 시리즈물이다. 이번에 공개되는 감독판은 박 감독이 직접 자막까지 신경 쓴 새로운 편집본이다.

박찬욱 감독은 최근 6편 전편을 상영한 시사회에서 자리를 뜨지 않고 관객들과 함께 자신의 첫 시리즈를 관람했다. "다 보고 나니까 '리틀 드러머 걸'이 이제서야 조금 정리되는 기분이었다는 그는 "긴 세월동안 작업을 해왔는데, 영화는 시사를 하고 나면 '이 작품과 바이바이 하는구나'라는 실감이 드는데, 이번엔 그런 기회가 없어서 미진한 기분이 들었다. 한국에 들어와서 다른 작업으로 넘어갔음에도. 다 보고 나니까 이제 진짜 작별이구나라는 생각이 들었다"고 말했다.

원작 소설을 사랑하는 팬들에게도 이 시리즈는 충분히 지켜볼 만한 가치가 있는 작품이다. 존 르 카레를 애정한다는 그는 존 르 카레의 소설 '리틀 드러머 걸'을 영상으로 옮기며 원작 만큼이나 로맨스를 강조했다고. 이에 대해 박 감독은 "이번 작품을 6부작으로 옮기는 과정에서 그래도 많이 줄여야 했다. 무엇을 빼고 무엇을 고정하느냐의 선택은 감독이 무엇을 중요하게 생각하느냐를 드러내는 것이다"면서 "로맨스를 조금이라도 희석되지 않게 하려고 노력했다. 두 남녀 사이의 장면에서 원작보다 유머도 있고 따뜻하고 달콤한 느낌이 들게 했다. 원작에 없는 장면도 있다. (로맨스가) 훨씬 더 강화됐다"고 설명했다.

박 감독은 오랫동안 호흡을 맞춰온 류성희 미술 감독이 아닌 마리아 듀코빅과 함께 했다. 마리아 듀코빅은 '팅커 테일러 솔저 스파이', '이미테이션 게임', '디 아워스', '빌리 엘리어트' 등에 참여한 세계적인 미술 감독이다. 마리아 듀코빅과의 작업은 이번 '리틀 드러머 걸'에서 박찬욱의 영화 세계가 변화를 맞은 중요한 지점이기도 하다. 이에 대해 박찬욱 감독은 "영화의 미술이란 화면 속에 보이는 모든 것을 디자인 하는 것이다. 자연주의적인 영화들조차도 그런 콘셉트로 꾸미는 것이다"라며 "마리아 듀코빅의 '팅거 테일러 솔져 스파이'가 가장 좋았다. 근래 본 중에 제일 우아한 영화 미술이었다. 첫 회의에서 '마리아를 데려오시라'고 말 할 정도였다. 같이 일했보니 정말 손발이 잘 맞았다. 척하면 척이었다"고 전했다.

그는 드라마를 하기 위해 '리틀 드러머 걸'을 택한 것이 아니라, '리틀 드러머 걸'을 하기 위해 스크린이 아닌 TV와 OTT라는 새로운 플랫폼으로 이동했다. 박 감독은 "영화는 130분인데, 그 안에 도저히 넣을 수 없는 분량을 그려야할 때는 시리즈로 갈 수밖에 없지 않나. 앞으로도 긴 이야기, 많은 등장 인물이 들어간 스토리를 꼭 하고 싶다면 플랫폼은 TV나 OTT로 가야할 것 같다"고 말했다. 또 "플랫폼을 이동하는 것에 대한 거부감은 없다. 희생해야 한다는 것은알고 있다. 굉장히 뼈아픈 이야기다. 이런 것을 선택할 때에는 진짜 좋은 게 아니면 못할 것 같다. 극장 상영을 웬만하면 잃고 싶지 않다"며 웃었다.

충무로를 대표하는 감독, 박찬욱이라는 이름 세 글자에 담긴 무게감은 상당하다. 그 또한 이를 모르지 않을 터다. 그런 박찬욱의 첫 드라마라는 점에서 '리틀 드러머 걸'을 향한 기대치는 최고조에 달했다. 박찬욱 감독은 "(나를 향한 기대와 부담이 존재하기) 때문에 감독판을 어떻게 해서든지 만들겠다고 나섰던 것이다. 방송판으로만 이 작품이 남는다면 아쉬움이 많았다. 여러 가지 차이가 있다. 예술적인 문제도 있지만, 창조적인 문제도 있지만, 방송판 후반 작업에 있어 시간이 짧았다. 꼭 더 하고 싶었다. 하물며 편집 자체도 내가 원하는 것과 달랐기 때문에. 감독판 특집을 하면서 엄청난 개선이 이뤄졌다"고 설명했다.

감독이라는 직함을 단 지 30년 가까이 된 그이지만 이번 작업은 쉽지 않은 도전이었다. "긴 시간동안 외국에 머물면서 빨리 한국에 오고 싶은 마음이 굴뚝 같았다"며 털어놓은 박 감독은 "두 달 가까이, 방송이 끝나고도 매달려야 했다. 진짜 힘든 일이었다. 빨리 끝내고 싶은 마음이었는데도 했던 이유는 부담감 때문이었다"고 이야기했다. 또 "81회차였다. 10시간씩 일했다. 빨리 찍어야 하는 상황이고, 손발 맞는 사람들과 같이 가야 하는데, 여러 나라에서 촬영하며 낯선 스태프들과 일해야하니 진행이 더딜 수밖에 없었다. 그런 상황 속에서 해야 하니 도전이었다"고 말했다.

박찬욱 감독의 도전은 계속될 전망. 그는 "한국의 프로듀서들에게 농담으로 이야기했다. 난 다 할 수 있다. 적은예산으로 빨리 찍는 것도 가능하다. 다 시켜달라고 말했다"며 웃었다.

'리틀 드러머 걸: 감독판'은 오는 29일 왓챠플레이를 통해 6편 전편이 공개된다.

박정선 기자 park.jungsun@jtbc.co.kr

사진=(주)왓챠

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![아내 월급 올리자 세금이 1000만원 줄었다[세상만사]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/12/PS25122700194T.jpg)

![[포토] 영케이, 귀여운 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000212.400x280.0.jpg)

![[포토] SBS 가요대전 3MC들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000213.400x280.0.jpg)

![[포토] 엔시티 드림, 백마 탄 왕자님들 여기 다 모였네](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000209.400x280.0.jpg)

![[포토] 엔시티 드림 마크, 귀엽게 팔 흔들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000211.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 장원영, 눈맞춤에 심쿵](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000207.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 장원영, 럭키비키 워킹](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000206.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브, 산타걸들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000208.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 안유진, 아름다운 드레스 자태](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000205.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈, 멋진 무대 기대해 주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000204.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈 필릭스, 왕자님 비주얼](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000200.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈 현진, 시크한 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000203.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이티즈 산, 멋진 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000201.400x280.0.jpg)