- [RE스타] 부상투혼까지…서현, ‘남주의 첫날밤’으로 인생캐 탄생하나

- 홍명보호, 45도 이라크 무더위 넘어서야…어색한 원정서 11회 연속 WC 본선행 이룰까

- 대통령이 필요했던 ‘관세’, ‘에너지’ 세일즈 전략 기대감 상승

- [오!뜨뜨] 소지섭 ‘광장’→ HBO ‘마운틴헤드’, 연휴 순삭 기대작

- 김지연, 판타지+멜로+로코 다 보여줬다 [‘귀궁’ 종영] ①

- 팔척귀→처녀·아기 귀신까지… 신스틸러 K귀신 [‘귀궁’ 종영] ③

- ‘그 여사 모티브’ 김규리 通했다…‘신명’, 대선 특수 제대로 [줌인]

- 순정 이무기 탄생...육성재, ‘판타지 불패’서 ‘로맨스 남주’로도 우뚝 [‘귀궁’ 종영] ②

- ‘씨너스: 죄인들’ 기똥차다, 이 영화 [정시우 SEEN]

- 첫 단독 예능 김대호, ‘흙심인대호’로 물 만났다 [IS포커스]

[IS 포커스] '전설' 이승엽 감독의 처방전..."좋은 말 들리지 않을 때...지켜보는 것도 방법"

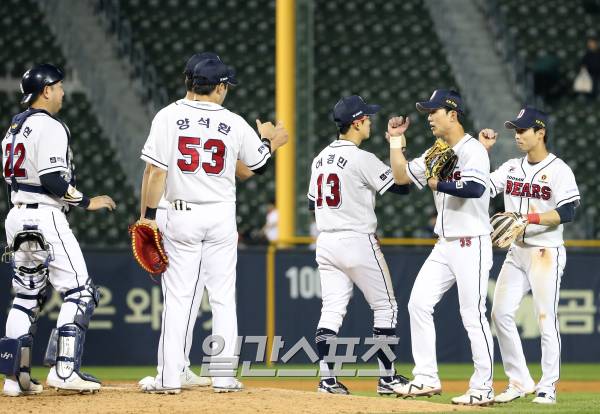

젖어있던 두산 베어스의 도화선에 드디어 불이 붙기 시작했다.

올 시즌 전 두산 타선에 대한 기대치는 결코 적지 않았다. 지난해 팀이 9위에 그쳤고 박건우(NC 다이노스)가 떠난 후 팀 공격력이 부진했더 건 사실이다. 그래도 양의지가 복귀한 만큼 달라질 것이라는 기대가 컸다. 허경민, 김재환, 정수빈 등 '클래스'가 있는 타자들도 2022년보다 더 좋은 성적을 거둘 가능성이 컸다. 지난해 20홈런 이상을 친 타자를 3명 보유하고 시즌을 출발한 건 두산이 유일했다.

그러나 4월 팀 타율은 0.244(9위)에 그쳤고 5월은 첫 4경기 타율 0.221로 더 부진했다. 기대한 홈런은 9일 경기 전까지 20개(2위)로 부족하지 않았으나 콘택트가 좀처럼 되지 않았다.

"클린업 트리오는 고정"을 선언했던 이승엽 감독은 결국 4월 초 이후 처음으로 타순을 대폭 조정했다. 이 감독은 9일 경기를 앞두고 2번 호세 로하스, 3번 김재환, 4번 양의지, 5번 양석환, 6번 허경민 카드를 꺼냈다.

아프지만 않으면 부동의 4번 타자로 기용했던 김재환을 당겼고, 4월 3할 타율을 기록하며 질주하다 최근 페이스가 떨어진 양석환은 다시 이전에 맡던 5번으로 돌렸다. 타격감이 살아날 조짐을 보인 로하스를 전진 배치한 것도 눈에 띄었다.

이 감독은 "(빈공은) 언젠가는 좋아지지 않을까 싶다"면서도 "그냥 기다리면 슬럼프가 될 수 있다. 선수들에게 기분 전환이 되라고 타순을 바꿨다"고 전했다.

이승엽 감독은 KBO리그를 대표하는 전설적인 타자다. 통산 467홈런(역대 1위)의 장타는 물론 통산 타율 0.302의 콘택트까지 갖췄던 완성형 타자였다. 그를 전설로 만든 건 천재적 재능이 전부가 아니다. 슬럼프를 극복하는 노력 또한 그를 23년 동안 프로 무대에서 살아남게 했다. 2002년 한국시리즈, 일본프로야구(NPB) 시기, 2008년 베이징 올림픽, 2013년 삼성에서의 부진 등 여러 위기를 맞은 그는 그때마다 좌절하지 않고 극복해냈다. 그덕분에 은퇴한 2017년까지 타율 0.280 24홈런을 치는 꾸준하고 아름다운 커리어를 완성했다.

이 감독은 "(부진에 빠졌을 때는) 굉장히 힘들다. 주위에서 아무리 좋은 말을 해도 들어오지 않는다. 옆에서 '괜찮다. 괜찮다'고 해도 선수들 귀에는 들리지 않는다. 받아들이는 입장에서는 괜찮을 수 없다"고 했다.

이승엽 감독은 "선수들이 이겨내는 수밖에 없다. 사실 결과를 내야 기분도 비로소 좋아진다. 팀이 이겨야 선수들도 자신은 못 쳐도 미안한 마음이 덜하다. 그런데 팀이 안 되고 본인도 안 되면 그 마음이 오래 남는다"며 "코칭스태프가 강압적으로 시킨다고 되는 것도 아니고, 가만히 놔둔다고 되는 것도 아니다. 그래도 선수들 기가 덜 죽도록 스태프가 독려해주고 격려해주면서 때로는 멀찌감치 지켜보는 역할도 해야 한다. 타격 코치님들도 계시고, 코치가 못 보는 부분을 동료 선수들이 볼 수도 있다. 서로 대화도 많이 하고 그러다 정답을 찾을 수도 있다. 그래서 지긋이 지켜보는 것도 하나의 방법이라 생각한다"고 했다.

이어 "선수들이 너무 처지지 않길 바란다. 좋아질 것"이라고 덧붙였다.

이 감독이 한 발 뒤에서 기다리자 두산 타선이 응답했다. 두산은 9일 11안타를 치며 롯데 자이언츠에 승리했다. 하위 타선에서 8안타가 나왔다. 4번 타자 김재환이 결승타점을, 5번 타자 양의지가 쐐기 2루타를 치는 등 제 역할을 했다. 말 그대로 이상적인 승리였다.

9일 경기는 1승에 불과하다. 4월 호성적을 재현하려면 9일 활약이 두산 타선의 정점이 아닌 시작이 되어야 한다. 2023시즌은 아직 초반에 불과하고, 두산의 방망이는 더 오래 타올라야 한다.

차승윤 기자 chasy99@edaily.co.kr

![관세 여파 본격화? 경기 둔화 우려에 뉴욕증시 보합[월스트리트in]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/06/PS25060500308T.jpg)

![[포토] 2025 K게임포럼 강연하는 황성익 한국모바일게임협회장](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/06/04/isp20250604000275.400x280.0.jpg)

![[포토] 성황리 열린 2025 K게임포럼](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/06/04/isp20250604000274.400x280.0.jpg)

![[포토] 2025 K게임포럼, 관련종사자 취준생들 몰려](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/06/04/isp20250604000271.400x280.0.jpg)

![[포토] 권이슬 아나운서 , 게임인재 취업토크쇼 진행](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/06/04/isp20250604000264.400x280.0.jpg)

![[포토] K게임포럼, 게임인재를 위한 취업토크쇼](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/06/04/isp20250604000260.400x280.0.jpg)

![[포토] 곽윤희,'원스토어가 게임사와 상생하는법'](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/06/04/isp20250604000254.400x280.0.jpg)

![[포토] 신동환 변호사, 양대앱마켓 규제 필요성은](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/06/04/isp20250604000225.400x280.0.jpg)

![[포토] 미소 짓는 ‘e스포츠 여신’ 권이슬 아나운서](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/06/04/isp20250604000148.400x280.0.jpg)

![[포토] 권이슬 아나운서, ‘e스포츠 여신’의 자태](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/06/04/isp20250604000122.400x280.0.jpg)

![[포토] 두산, 무거운 발걸음](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/06/03/isp20250603000368.400x280.0.jpg)

![[포토] 두산, 감독 사퇴에도 대패](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/06/03/isp20250603000367.400x280.0.jpg)

![[포토] 양현종, 승리투수 축하해](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/06/03/isp20250603000366.400x280.0.jpg)