실시간 뉴스

- '돌아온 레이나 해결사 변신' GS칼텍스, 흥국생명 꺾고 톱3 진입 다가서

- '기부천사'로 돌아온 탁구 아이콘 신유빈, 2년 연속 1억원 기부

- '유리몸' 앤서니 데이비스, 또 내전근 부상...결장률 무려 50%

- 프로농구 소노, 알바노 봉쇄 실패...홈에서 6연패

- 한지민, 이서진이 찍은 ‘굴욕샷’ 공개 “진짜 짜증나” (비서진)

- 이지현, 자식농사 대박났다…ADHD 진단 아들, 금쪽이에서 수학영재로

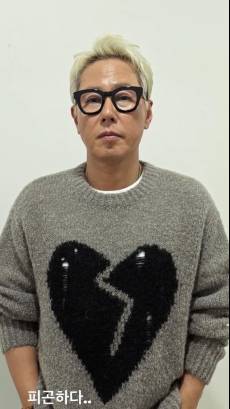

- 지상렬 ,‘16살 연하’ 신보람과 애정전선 이상無 “내 첫사랑” (살림남)

- 고아라, 자연미인의 위엄 [IS하이컷]

- 변우석, 센스 넘치는 산타…스태프들에 각인 운동화 선물

- '3점숏 9개→커리어 하이+구단 최다 경신' 이민지, KB 역전승 견인

검색결과2건

![[포토] 영케이, 귀여운 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000212.400x280.0.jpg)

![[포토] SBS 가요대전 3MC들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000213.400x280.0.jpg)

![[포토] 엔시티 드림, 백마 탄 왕자님들 여기 다 모였네](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000209.400x280.0.jpg)

![[포토] 엔시티 드림 마크, 귀엽게 팔 흔들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000211.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 장원영, 눈맞춤에 심쿵](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000207.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 장원영, 럭키비키 워킹](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000206.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브, 산타걸들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000208.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 안유진, 아름다운 드레스 자태](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000205.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈, 멋진 무대 기대해 주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000204.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈 필릭스, 왕자님 비주얼](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000200.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈 현진, 시크한 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000203.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이티즈 산, 멋진 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000201.400x280.0.jpg)