실시간 뉴스

- '이상은 MVP 아데토쿤보, 현실은 아픈 포르징기스' GSW 커리, 이게 진짜일 리 없어

- “아직 있어야 된다니까요” 하정우, ♥차정원과 7월 결혼설 직접 해명 [IS하이컷]

- G마켓, 외식 e쿠폰 할인 판매…”설에 외식하세요“

- GS건설 작년 영업이익 4378억원…전년 대비 53.1% 증가

- "선발은 류현진, 불펜은 노경은" 13년 만에 태극마크, 임창용의 40세 9개월 2일 넘는다 [IS 피플]

- LA 다저스 김혜성 WBC 합류 소감에 외신도 주목…뭐랬길래

- 이범수, 이윤진과 합의 이혼…“법적 절차 마무리” [공식]

- “우영우 말투 해주세요” 키움 이주형, 박은빈 라방 댓글 논란 [왓IS]

- 영탁·이미주, ‘벌거벗은 세계사’ 합류…“23일부터 방송” [공식]

- '김민혁·박정수·최준호 포함' 두산 2군, 6일 일본 미야코지마행…3월 10일 입국

스포츠일반

파울받은 혼혈선수 “나도 한국사람이에요” 귀여운 항의

등록2010.12.21 00:21

광저우 아시안게임 도중 한국 선수단의 한 관계자가 이런 농담을 던졌다. “천국과 지옥이 경기를 하면 어디가 이길까요?”

스포츠 관계자들은 답을 듣고 일제히 웃음을 터뜨렸다. “지옥이 이깁니다. 왜냐하면 심판들이 다 지옥에 있거든요.”

진 팀의 주요 레퍼토리는 ‘판정 탓’이다. 경기장 위에서 가장 고독한 존재, 잘하면 그냥 넘어가고 작은 실수 하나에도 욕을 먹는 존재가 바로 심판이다.

프로농구 코트 위 심판들은 어떤 일에 울고 웃을까. 한국프로농구(KBL) 최고령 한규돈(52·사진) 심판의 입을 통해 코트 밖 심판의 모습을 들어봤다. 한 심판은 프로농구가 출범한 1997년부터 지금까지 휘슬을 불고 있다. 그는 “심판은 오케스트라의 지휘자와 같다고 생각한다. 스스로 소리를 내진 않지만 좋은 화음이 나오도록 돕는다”고 말했다.

◆심판의 하루=이번 시즌 KBL에서 뛰고 있는 심판은 총 25명이다. 이들은 경기가 없는 월요일을 제외하고 매일 오전 10시까지 서울 신사동 KBL 사옥으로 출근한다. 오전에는 박광호 심판위원장 주재로 전날 경기의 판정 장면을 분석한다. 논란이 된 판정 등을 놓고 토론을 벌인다.

오후 경기에 나서지 않는 심판들은 점심 식사 후 체육관에서 체력훈련을 한다. 강훈련이 2시간 넘게 이어진다. 한 심판은 “한 시즌에 심판당 40여 경기 정도 배정을 받는다. 좋은 판정은 체력에서 나온다. 판정을 내리기에 적합한 자리에 있기 위해서는 선수 못지않게 뛸 수 있어야 한다”고 말했다. 그는 “경기 후 체중이 2~3㎏ 줄어들 정도”라고 덧붙였다.

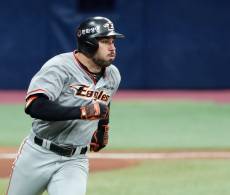

◆어필에 대처하는 법=농구는 비교적 좁은 공간에서 심판과 선수들이 함께 뛴다. 그래서 다른 종목에 비해 선수들이 심판에게 직접 어필하는 경우가 많다. 젊은 심판들은 항의하는 감독들로부터 “이리 와 봐” 등의 ‘반말’을 듣는 수모를 겪기도 한다. 지난 5월 은퇴한 이상민의 경우 ‘수다쟁이 애교 어필’로 유명했다. “형, 봤잖아요. 아니잖아요”라면서 찰싹 달라붙어서 어필했다. 2006~2007시즌 퍼비스 파스코(당시 LG)가 경기 도중 퇴장 판정에 격분해서 최한철 심판을 폭행했던 사건은 사상 최악의 어필이었다. 파스코는 프로농구에서 퇴출됐지만 이때 프로농구 판정 문제가 다시 도마에 오르기도 했다. 한 심판은 “최근 한 귀화혼혈 선수의 파울을 연속으로 지적하자 ‘왜 나만 미워해요. 나도 한국사람이에요’라고 하더라. 귀여운 항의였다”며 웃었다. 한 심판은 “아들뻘 선수들에게 늘 존댓말로 상황을 설명한다. 예의를 갖추면 흥분한 선수들도 대부분 인정한다. 오심을 피하려면 심판이 한 발 더 뛰어야 한다”고 말했다.

◆보수보다는 자부심=한 심판은 농구 선수를 꿈꾸다가 고등학교 1학년 때 부상으로 꿈을 접었다. 그는 고등학교 졸업 후 의료기기를 파는 영업사원으로 10년간 일하다가 94년 아마추어 농구 심판에 입문했다. 그는 “당시 보수가 경기당 3000~7000원이었다. 생계 유지가 불가능할 정도였다”고 회상했다.

97년 프로농구가 생기면서 심판 처우도 눈에 띄게 개선됐다. 15번째 시즌을 치르고 있는 한 심판의 연봉은 7000만원 정도다. 그는 “꼭 보수가 늘어서만은 아니다. 심판들의 직업 만족도가 많이 높아졌다. 앞으로 판정 시비를 줄이는 방법은 심판들의 자부심을 더 높이는 것”이라고 말했다.

이정찬 기자

▶ 2010 중앙일보 올해의 뉴스, 인물 투표하기

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토] 인사말 하는 에이티즈 종호](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000460.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 에이티즈 민기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000461.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 에이티즈 홍중](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000459.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 에이티즈 우영](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000458.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이티즈 산, 그렇게 쳐다보면 형 또 설레](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000457.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 에이티즈 여상](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000456.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 에이티즈 윤호](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000455.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 에이티즈 성화](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000454.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이티즈 종호, 쌍 엄지척](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000448.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이티즈 종호, 곰돌이의 손하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000446.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이티즈 종호, '명창 하리보'의 당당함](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000447.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이티즈 우영, 프린스의 맥박 짚기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000444.400x280.0.jpg)