실시간 뉴스

- [TVis] 양현민♥최참사랑, 시험관 9번만 득녀…“멋있는 엄마 아빠 될 것” (동상이몽2)

- MLB 스카우트 찾아오면 펄펄, 송성문 "솔직히 의식 안 할 수가 없죠"

- [TVis] 서동주, ♥연하 남편, 장성규 소개 아냐…“불면증 플러팅” (동상이몽2)

- [TVis] 김준호 “♥김지민, 2세 자연 임신 원해…술·담배 멈출 것” (조선의 사랑꾼)

- [TVis] 김준호, ♥김지민과 신혼 1달 차에 “결혼은 설정” (조선의 사랑꾼)

- [TVis] 심현섭 아내 생리현상 아직 고백에…김지민 “김준호 정 떨어져” (조선의 사랑꾼)

- [TVis] 최연수 “父최현석, ♥김태현 처음엔 반대” (조선의 사랑꾼)

- ‘미트3 眞’ 김용빈, 샤이니 될 뻔 했다…유노윤호 “이목구비 아이돌 상” (내 멋대로)

- 원더걸스 유빈, 연 2억 치료제에 청원 요청…“가족 유방암, 뇌 전이로 고통”

- [TVis] 김창열 “기저귓값 벌러 예능 첫 출연…子 Y대 입학, 해준 것 없어” (4인용식탁)

연예

[청춘은 맨발이다 -19] 국립극단을 뛰쳐 나오다

등록2011.05.23 09:35

단 한 번의 선택이 인생을 바꾸어 놓기도 한다. 국립극단과의 만남은 나를 그 기로에 세웠던 사건이다.

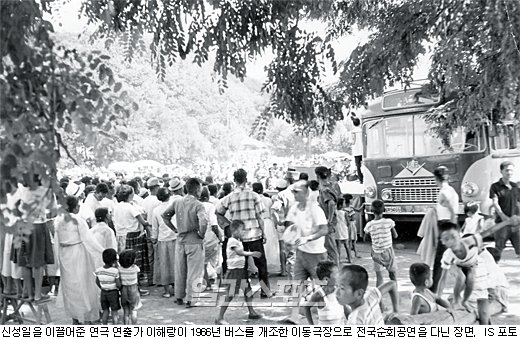

1960년 정월 초하루 개봉한 신필름의 영화 '로맨스 빠빠'는 대성공을 거두었지만, 쟁쟁한 선배들 틈바구니 속에서 내 연기력은 더욱 빈약해 보였다. 나는 폐기처분 직전의 신인으로서 회사 내에서 찬밥 신세였다. 62년 초 평소 내가 '아버님'이라고 부르던 이해랑 선생(1916~89)은 "연극 한 번 해보는 게 좋지 않아"라고 권유했다. 당시 국립극장은 민극과 신협을 전속단체로 두고 있었는데, 이 선생은 신협의 대표였다. 배우전문학원 시절 강사로서 내게 가르침을 주신 연극 연출가 이진순 선생과의 인연도 있고 해서 이 선생을 알게 됐다.

연극계의 거물답지 않게 인자하고 소탈한 이 선생은 연극 '뜨거운 양철 지붕 위의 고양이'(59), '안네 프랑크의 일기'(60), '미풍'(61) 등을 발표하며 전성기를 구가하고 있었다. 원래 그는 부산에서 알아주는 부잣집 아들이었고, 의사였던 아버지는 아들이 연극하는 것을 결사 반대했다. 젊은 시절 집안에서 내팽개쳐진 아들이 됐지만 연극계를 발판으로 국회의원으로 발돋움했다. 71년 문화예술계 인사로는 처음으로 공화당 비례대표제 의원으로 선출됐다. 나는 화통한 성격 때문에 그를 좋아했다.

이 선생의 제안을 거절할 이유는 없었다. 국립극단이 '젊음의 찬가'를 준비하던 중에 내가 뛰어들게 됐다. 연기력을 높이는데는 국립극단만한 곳이 없었다. 국립극단은 연극계의 정통이었고, 배우들의 자부심도 대단했다. 게다가 이 선생의 선배인 박진 선생이 연출한 '젊음의 찬가'는 젊은이의 패기를 다룬 내용이었다. 내 이미지에 어울렸다. 나는 박성대란 배우와 함께 젊은이 배역으로 더블 캐스팅됐다. 국립극장이 '시공관'(현 서울시의회)에서 '명동국립극장'(현 명동예술극장)으로 옮겨온 것도 이 무렵이다.

하지만 나는 연습 한 달만에 실망감에 빠졌다. 국립극단 배우들의 생활은 말이 아니었다. 내 눈으로 볼 때는 너무너무 어려웠다. 출연진이 어울려 식사를 한 기억이 별로 없었다. 기껏해야 자장면이고, 대체로 화덕 불에 감자·고구마를 구워먹는 정도였다. 연극 배우들은 생기가 없었다. '우리나라 최고의 극단이라는 집단이 이런 형편이구나'라고 절감했다.

신필름의 경우 배우들이 체력을 보충하기 위해 돼지뼈 콩비지를 주로 먹었다. 거기에 시큼한 김치를 넣어 끓여주면 그 이상 보양식이 없었다. 한 그릇에 500원(신필름 식대)이었다. 나 역시 동료들과 그런 음식을 같이 먹으며 기운을 얻었다.

62년 4월 5일 밤. '젊음의 찬가' 첫 공연의 전야였다. 나는 고민에 빠졌다. '돈을 벌려고 영화계에 투신했는데 연극에 발 담그면 가난에서 벗어나지 못하겠구나'라는 갈등이 생기며 무대에 서고 싶은 마음이 싹 달아났다. 나와 연극은 길이 달랐다. 결국 그 날로 연극과 연을 끊고, '젊음의 찬가' 무대에도 서지 않았다. 그 후 영화로 승승장구하는 나를 본 이해랑 선생은 "그래, 넌 연극하지 말고 영화나 해라"고 말씀하셨다.

돌아보니 그 선택은 옳았다. 연극 무대에 서지 않은 것은 대단한 선택이었다. 신필름에 몸을 담고 있었기 때문에 영화·연극, 양쪽을 비교할 수 있었다. 국립극단만 보고 발을 담궜다면 지금까지 그 곳에 머물러 있었을지 모른다. 연극 무대는 내 야망을 담아내기엔 턱없이 좁았다.

정리=장상용 기자 [enisei@joongang.co.kr]

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토] 피나클엔터테인먼트 X 럭키도어 전략적 제휴 협약 선포식](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/09/01/isp20250901000410.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 럭키도어 왕봉 회장](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/09/01/isp20250901000411.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 박권영 CEO](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/09/01/isp20250901000409.400x280.0.jpg)

![[포토] 유어즈, 사랑해요 여러분](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/09/01/isp20250901000408.400x280.0.jpg)

![[포토] 유어즈, SBS '비 마이 보이즈'로 데뷔한 '유어즈'](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/09/01/isp20250901000407.400x280.0.jpg)

![[포토] 유어즈 하루토, 매력적인 눈빛](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/09/01/isp20250901000405.400x280.0.jpg)

![[포토] 유어즈, 멋진 소년들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/09/01/isp20250901000406.400x280.0.jpg)

![[포토] 유어즈 하루토, 예쁜 하트 받으세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/09/01/isp20250901000404.400x280.0.jpg)

![[포토] 유어즈 박세찬, 멋진 하트 발사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/09/01/isp20250901000403.400x280.0.jpg)

![[포토] 유어즈 박세찬, 반가워요 기자님들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/09/01/isp20250901000402.400x280.0.jpg)

![[포토] 유어즈 강준성, 매럭적인 보조개](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/09/01/isp20250901000400.400x280.0.jpg)

![[포토] 유어즈 강준성, 애교 가득한 비주얼](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/09/01/isp20250901000401.400x280.0.jpg)