실시간 뉴스

- ‘장동건♥’ 고소영, 노화로 돋보기 안경... “슬프지만 받아들여”

- ‘100억 CEO’ 송은이, 회사 복지 좋다더니… 직원들이 깜짝 이벤트 (비보티비)

- “8대2까지 하겠다” 신정환, 컨츄리꼬꼬 컴백 제안... 탁재훈은 냉담 (노빠꾸)

- 안성재, 이번엔 진짜 ‘두쫀쿠’ 만들었다... 딸 시영 양도 “맛있어” 칭찬

- ‘흑백2’ 이하성 셰프, 거칠었던 언행 사과… “절박하고 간절했다”

- 탁재훈, 신정환에 “진짜 뎅기열 걸렸었냐” 질문… “15년 만에 열 내려” (노빠꾸)

- ‘2월 입대’ 강다니엘, 워너원 리얼리티 참여 여부에 관심… “아직 기획 단계” [왓IS]

- 강혁 감독 “라건아, 경기에만 집중한다고 했다”…유도훈 감독 “문유현 신인왕? 팀 성적이 우선” [IS 안양]

- 탁재훈, 신정환 등장하자 “올 게 왔네”... “조사 한 번 더 응해야” 폭소 (노빠꾸)

- ‘아기맹수’ 김시현 셰프, 래퍼 쌈디랑도 친하네... 다정한 투샷 [IS하이컷]

연예

[불편한 삼국지] 조조, 미인이라면 사족을 못쓰다

등록2013.01.17 15:25

조조는 미인이라면 사족을 못 써 수단방법을 가리지 않고 손에 넣지 않고는 배기지 못했다. 출신성분도 가리지 않았다. 후일 조비를 낳아 황후가 된 변부인은 창기 출신이었으며, 두부인은 멀쩡히 두 눈 뜨고 살아있는 다른 사람의 부인이었다. 덕분에 조조는 무려 25명이나 되는 아들을 얻을 수 있었지만 이 과정에서 평생의 원한을 사기도 하고, 목숨을 잃을 뻔하기도 했다. 진의록의 처 두부인을 장난삼아 빼앗았다가 관우에게 한을 품게 했고, 미망인이 된 장수의 숙모를 슬쩍 취했다가 거의 죽을 뻔했던 적도 있었다.

육수 가에서 *장수의 습격을 받았을 때, 조조는 장남 조앙과 조카 조안민의 희생 덕분에 간신히 묵숨을 건질 수 있었다. 조조의 맏아들 조앙은 첫딸 청하공주와 함께 유부인의 소생이었으나, 유부인이 일찍 죽었으므로 정실부인인 정부인이 맡아 키웠다. 자식이 없었던 정부인은 조앙을 친자식처럼 정성껏 키웠다. 정부인은 조조가 장수의 숙모와 염문을 뿌렸다가 조앙을 죽게 하고 홀로 살아 돌아온 것에 몹시 분개했다. 그녀는 조조를 볼 때마다 늘 이렇게 바가지를 긁곤 했다.

“내 아들을 데려가 죽이고는 혼자 살아 돌아오다니 어찌 그럴 수가 있소!”

조조는 이 말을 들을 때마다 마음이 몹시 괴로웠다. 견딜 수 없었던 조조는 정부인을 친정으로 돌려보냈다. 정부인이 기가 좀 꺾이면 다시 데려올 생각이었다. 정부인은 조조와의 화해를 거부하고 돌아오려 하지 않았다. 조조가 직접 정부인의 친정집으로 찾아갔을 때, 정부인은 베틀에 앉아 베를 짜고 있었다. 조조가 정부인의 등을 부드럽게 어루만지면서 달랬다.

“나를 좀 보아서 함께 집에 돌아갑시다!” 정부인은 고개를 돌리지도 않았다. 조조는 발길을 돌려 나가다가 문지방에 서서 다시 말을 걸었다. “정말로 헤어지자는 것이오?”

아무 대답이 없자 조조는 하는 수 없이 관계를 끊었다. 정부인은 평생을 길쌈을 해 자급했다. 조조는 정부인을 쫓은 것이 끝내 마음에 걸렸었던 모양이었다. 나중에 조조가 병이 깊어져 스스로 다시 일어날 수 없게 되었을 때 깊이 탄식했다 한다.

“내가 평생에 뜻대로 살았지만 크게 마음에 빚진 일이 없었다. 다만 내가 죽어서 저 세상에 가 맞아들 조앙을 만났을 때 그 애가 ‘저의 어머니는 어디에 계십니까?’라고 묻는다면 내가 장차 뭐라 답해야 할까!”

[영웅의 이면] 조조, 한나라의 충신으로 남고자 했다

조조(A.D 155~220)는 처음부터 반역을 꿈꾸었던 적이 없었다. 그는 죽는 날까지 한나라의 충신으로 남기를 원했던 남자였다. 그의 꿈은 자신이 죽었을 때 묘비명에 ‘한나라 고(故) 정서장군(征西將軍) 조후지묘(曹侯之墓)’라고 쓰이기를 소망했다. 단지 시대가 그를 한나라를 빼앗은 역적으로 만들었을 뿐이다.

조조가 적벽대전에서 패하고 돌아오자 한나라 조정에서는 새로운 여론이 일어났다. 조조는 이미 큰 공을 이뤘으니 이제 2선으로 후퇴해야 한다고…. 그 동안 조조의 위력과 업적에 눌려 잠잠하던 한나라 황실과 사족 계급의 합작품이었다. 헌제는 조조의 공적을 기린다는 명목으로 3개의 현을 식읍으로 내려주었고, 사족들은 패전으로 한 날개가 꺾인 조조에게 이제 할 만큼 했으니 군국의 대권을 내놓고 초야로 돌아가라고 은근히 압력을 가했다. 이에 대해 조조는 건안15년(210년) 12월에 발표한 ‘양현자명본지령(讓縣自明本志令)’을 통해 자신의 뜻을 분명하고 솔직하게 밝혔다.

“만약 국가에 내가 없다면 얼마나 많은 자들이 칭제를 할지, 또 얼마나 많은 자들이 칭왕을 할지 모른다. ~ 제군들은 내가 곧 병권을 넘겨주고 국사를 맡아 다스리는 일에서 물러나 무평후국(武平侯國)으로 귀향하기를 바라고 있다. 이는 실질적으로 불가능하다. 어째서인가? 진실로 내가 병권을 놓게 되면 다른 사람들에게 화를 당할 것이 두렵기 때문이다. 자손을 위한 계책을 위해서, 또 내 몸이 패망하는 즉시 국가가 위태로운 지경에 빠질 것이므로, *허명을 사모하여 실질적인 화를 부르는 것을 옳다고 할 수 없으니 그렇게 할 수는 없다. ~”

이 글에는 ‘차라리 내가 세상을 저버릴지언정, 세상이 나를 저버리지 못하게 하겠다!’라는 조조의 입장이 잘 표현되어 있다. 인간적이지 않은가? 조조가 주공과 같은 성현처럼 후세 사람들에게 추앙을 받기를 원했었더라면 이때 조정의 의론에 따라 군국의 대권을 반납했어야 했다. 그러나 조조는 그렇게 하지 않았다. 조조가 군국의 대권을 내놓고 고향으로 돌아갔다면 그 자신과 일족의 생명과 안전을 결코 보장받지 못했을 것이다. 또 시대적 상황으로 볼 때, 조조가 아니더라도 다른 실력자가 결국은 한나라를 패망시키고 황제의 지위를 빼앗았을 것이다. 한나라는 이미 스스로 멸망한 상태였기 때문이었다. 한나라는 국가의 가장 기본적인 기능인 국가안보와 질서유지에 철저히 실패함으로써 백성들의 생존 자체를 위협에 빠뜨렸다. 조조에게 국가의 모든 권력이 집중된 것은 이러한 혼란상황을 극복하고자 동분서주한 결과였을 뿐이다. 이러한 상황에서 조조가 어떻게 권력을 내놓고 초야로 돌아갈 수가 있단 말인가.

이런 이유로 조조는 희대의 악당이요 역적이 되었다. 그러나 인민의 삶을 도탄에 빠뜨린 한실을 중흥하겠다고 해야만 정의의 편이라고 할 수 있을까. 한 사람이 살아온 인생의 궤적을 제대로 알지 못한다면 함부로 평가하지 말라는 말이 있다. 역사적 결단의 순간에 그 사람의 입장이 되어보지 않고서는 어느 누구도 함부로 가볍게 비난하거나 폄훼할 수는 없는 법이다.

[거짓말 벗겨보기] 조조가 여백사를 죽였다고?

조조는 동탁을 피해 달아나던 도중에 부친의 친구인 여백사의 집에 유숙했다. 조조는 돼지를 잡기 위해 준비하는 소리를 자신을 습격하려는 것으로 오해해 여백사의 가족들을 몰살시켰다. '삼국지연의'에 따르면 조조는 증거를 없애기 위해 길에서 만난 여백사마저도 죽여 버렸다고 한다. 조조의 사악함을 드러내기 위한 의도적인 거짓말이다. 조조는 여백사를 죽인 일이 없으며, 이 사건도 수배령이 내려져 극도로 예민한 상태에서 일어난 일이었다.

※ 풀이

*장수=자신의 숙모를 건드린 조조에게 치욕을 느끼고 대항했으나 가후의 중재로 조조에게 귀순했다. 후에 그의 딸이 조조의 아들 조균과 결혼했다.

*허명=헛된 명성.

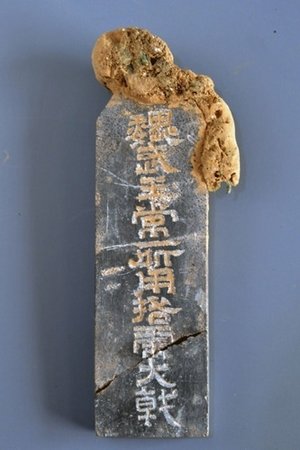

조조명문 사진제공=중국인민라디오방송

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

!['중복상장 논란' LS "에식스 신주 살 기회 주겠다"…주주 부글부글[only 이데일리]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/01/PS26011401447.600x.0B.png)

![[포토] '솔로지옥 시즌5', 화이팅](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/14/isp20260114000164.400x280.0.jpg)

![[포토] '솔로지옥 시즌5', 귀여운 크로스하트 포즈](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/14/isp20260114000163.400x280.0.jpg)

![[포토] '솔로지옥 시즌5', 화끈함 자신있어요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/14/isp20260114000162.400x280.0.jpg)

![[포토] '솔로지옥 시즌5', 기대해도 좋아요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/14/isp20260114000161.400x280.0.jpg)

![[포토] '솔로지옥 시즌5', 패널 군단들의 케미 기대해 주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/14/isp20260114000159.400x280.0.jpg)

![[포토] '솔로지옥 시즌5', 포토타임에서도 느껴지는 케미](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/14/isp20260114000158.400x280.0.jpg)

![[포토] '솔로지옥 시즌5', 재미있는 케미를 보여드릴 패널들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/14/isp20260114000160.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 덱스](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/14/isp20260114000154.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 한해](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/14/isp20260114000156.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 덱스](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/14/isp20260114000155.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 이다희](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/14/isp20260114000157.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 규현](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/14/isp20260114000153.400x280.0.jpg)