실시간 뉴스

- “홍현희, 다이어트약 판 적도 먹은 적도 없어”…홍보는 했지만 억울한 제이쓴 [전문]

- [영상] 김광진, “삶이라는 악보 위, 아름다운 음표 가득한 한 해 되길"

- 박나래 품은 ‘운명전쟁49’, 글로벌 톱10 진입

- ‘슈퍼스타K2’→바버숍 원장 김지수, 3월 28일 결혼

- “NRG 영원한 막내, 미안해”…노유민, 故 김환성 추억

- 대만 2군 캠프서 훈련 중인 프로 17년 차 투수 "가장 긴 공백기, 좋은 모습으로 돌아오겠다"

- 엑소, 서울 KSPO돔 공연 전석 매진 ‘왕의 귀환’

- ‘교통사고 연출’ 황보라, 결국 고개 숙였다 “신중하지 못해…반성하겠다”

- 에코백스, ‘디봇 T90 프로 옴니’, '한국인을 좀 아는' 로봇청소기로 화제

- “전남편 딸 사망신고 압박”…‘운명전쟁49’ MZ무당 노슬비, ‘고딩엄빠’ 출연자였다 [왓IS]

X

가장 많이 본 뉴스

연예

[건강레이더]KIST, '장기간 효과 지속' 치매치료물질 개발…임상시험 추진

등록2019.03.25 07:00

한국과학기술연구원(KIST)이 초기에만 인지기능 개선 효능을 보이는 기존 치매 치료 약물의 한계를 극복하고 장기간 치료 효과를 유지하는 신약 후보 물질을 개발해 임상시험을 추진한다.

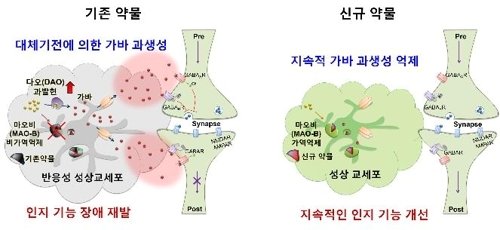

KIST는 24일 치매DTC융합연구단 박기덕 박사팀이 반응성교세포연구단 이창준 박사(현 IBS 인지 및 사회성 연구단 공동단장)팀과 함께 알츠하이머 치매 환자 뇌에서 과생성되는 신경전달물질 '가바(GABA)'의 양을 지속해 줄일 수 있는 신약 후보 물질을 개발했다고 밝혔다.

이 연구 결과는 국제학술지 '사이언스 어드밴시스'에 게재됐다.

연구팀은 알츠하이머 모델 쥐 실험으로 이 신약 후보 물질의 약효가 일주일밖에 지속하지 않는 기존 치료 물질 셀레길린과 달리 4주간 지속해서 가바양을 줄여 치매 환자의 기억력 저하 및 인지 장애를 획기적으로 개선한다는 사실을 확인했다고 설명했다.

가바는 포유류 중추신경계에서 생성되는 억제성 신호전달물질로 치매 환자 뇌의 반응성 성상교세포에서 마오비(MAO-B) 효소에 의해 과생성돼 기억력 저하나 인지 장애를 일으키는 것으로 알려졌다.

과거에 마오비 효소를 억제하는 방법으로 가바 과생성을 막아 치매를 치료하는 연구가 활발히 진행됐으나 셀레길린 같은 약물은 임상시험에서 일주일까지는 인지기능이 월등히 향상됐으나 2주 뒤에는 다시 인지기능 장애를 보이고 4주 뒤에는 원상태로 돌아가 치료제로 개발되지 못했다.

연구팀은 이 연구에서 셀레길린의 약효가 지속되지 않는 원인을 밝혀냈고, 이 한계를 극복할 수 있는 새로운 기전의 신약후보물질(KDS2010)을 개발했다.

셀레길린은 일주일 동안은 마오비 효소를 억제해 가바 과생성을 효과적으로 저해하지만, 장기간 투여하면 마오비 효소의 역할을 대신할 수 있는 다오(DAO) 효소가 과발현되는 대체기전이 작동, 가바가 다시 과생성되면서 약효가 떨어지는 것으로 밝혀졌다.

하지만 신약후보물질 KDS2010은 치매 모델 쥐에게 먹인 결과, 4주까지 지속적이고 월등한 인지기능 개선 효능을 보였고, 행동실험 이후 치매 쥐의 뇌를 관찰한 결과 셀레길린 실험에서 관찰된 대체기전인 다오 효소가 전혀 과발현되지 않았다고 연구팀은 설명했다.

박 박사는 "KDS2010은 약물적합성(ADME/Tox) 검증 결과, 인체 뇌 속으로 매우 높은 효율로 전달되고 다른 신경계에 부작용도 없는 것으로 나타났다"고 말했다. 박 박사는 "4주간 영장류 실험에서 독성도 없는 것으로 확인됐다"며 "9월까지 전 임상시험을 마치고 임상시험 승인을 신청할 계획"이라고 했다.

최근 큰 기대를 모은 알츠하이머 신약이 임상시험 결과 실패로 끝나 또다시 실망을 안겨 줬다.

CNN 뉴스 인터넷판 등 외신은 바이오젠 제약회사와 일본 에자이 제약회사는 함께 개발한 치매 신약 아두카누맙이 초기 임상시험에서 고무적 결과가 나와 3상 임상시험에서 2건의 임상시험을 동시에 진행해 왔으나 성공 가능성이 없다는 평가가 나와 임상시험 중단을 발표했다고 지난 21일 보도했다.

아두카누맙은 치매 주범으로 지목되는 뇌 신경세포 표면의 독성 단백질 베타 아밀로이드 응집(플라크)을 감소시키는 약이다.

아두카누맙은 초기 임상시험에서 베타 아밀로이드 플라크를 제거하고 치매 환자의 인지기능을 개선하는 효과도 있는 것으로 나타났다.

아두카누맙의 임상시험은 지난 20년 동안 치매 주범으로 지목돼 온 베타 아밀로이드 가설(Hypothesis)의 진위를 가리는 마지막 임상시험 중 하나였다.

그동안 일라이 릴리·아스트라제네카·로슈·화이자·머크·존슨 앤드 존슨 등 대형 제약 회사들이 베타 아밀로이드를 표적으로 한 신약을 개발했지만 임상시험에서 모두 실패했다.

권오용 기자 kwon.ohyong@jtbc.co.kr

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토] SMTR25, 나란히 횡단보도 건너기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000154.400x280.0.jpg)

![[포토] 승한, 멋진 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000153.400x280.0.jpg)

![[포토] 라이즈 원빈, 가만히 서 있어도 화보](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000152.400x280.0.jpg)

![[포토] 라이즈 원빈, 빛이 나네](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000151.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 카리나, 에?](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000147.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 카리나, 요정 그 자체](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000146.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 지젤, 당당한 횡단보도 런웨이](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000148.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 닝닝, 물오른 미모](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000145.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파, 우리의 거리는 이정도야...](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000149.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 윈터, 사랑스러운 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000144.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 닝닝, 걸어오는 모습도 아름다워](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000143.400x280.0.jpg)

![[포토] 엑소 수호, 엄지척](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000142.400x280.0.jpg)