실시간 뉴스

- ‘봅슬레이 전설’ 원윤종, 투표 1위로 한국 동계 종목 최초의 IOC 선수위원 당선 “선수들 위해 최선 다할 거로 약속” [2026 밀라노]

- [TVis] ‘직장암 4기’ 이겨낸 이사벨라, 중증치매 남편 생각하며 ‘눈물’(‘특종세상’)

- [TVis] 이성호 “♥윤유선, 잘못 인정 안 하고 고집 세” 폭로 (‘옥문아들’)

- 6연승 좌절된 전희철 SK 감독 "화가 많이 난다, 내 책임" [IS 패장]

- '벨란겔 27점+라건아 더블더블' 한국가스공사, SK 6연승 저지…공동 9위 도약 [IS 대구]

- 하정우, 드라마 ‘건물주’ 복귀 앞두고 건물 두 채 265억에 내놨다 [왓IS]

- 박수홍 딸 재이, 언제 이렇게 컸어? 모든 게 신기한 눈망울 [IS하이컷]

- ‘명예영국인’ 백진경, 루머에 칼 뽑았다 “강경대응” [전문]

- 한가인, 숏컷 남장하니…도플갱어 김동준과 완벽 형제美 [IS하이컷]

- "많이 지칠 거 같다, 이겨내려고 계속하고 있다" 벨란겔 향한 감독의 메시지 [IS 대구]

X

가장 많이 본 뉴스

야구

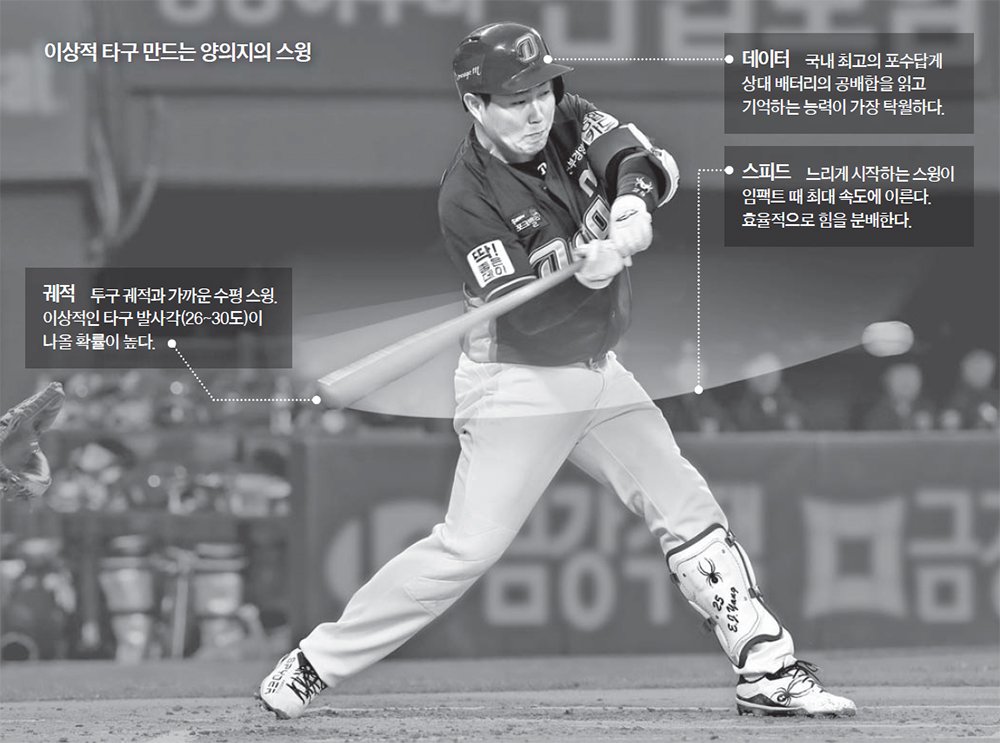

[김식의 야구노트] “살살 치는데 왜 넘어가지” 타격 달인 양의지

등록2019.05.28 08:53

양의지(32·NC 다이노스)는 학창 시절부터 이런 질문을 수없이 받았다. 힘들이지 않고 툭툭 공을 때리는 그의 모습을 보고 성의 없이 스윙한다고 오해하는 선배도 많았다.

“저는 세게 치는 건데요?”

양의지의 대답은 한결같았다. 2006년 두산에 입단한 그는 2015년부터 중심타자로 활약했다. 그제야 양의지는 살살 친다는 오해에서 벗어날 수 있었다.

양의지는 27일 현재 타격 1위(0.377)를 달리고 있다. 그는 지난해에도 타격왕 경쟁(0.358·2위)을 했다. 올 시즌 NC로 이적해 부담이 큰 상황에서도 뛰어난 타격을 하고 있다. 타격 2위(두산 페르난데스·0.340)와의 격차가 꽤 크다.

지난해 타율 10위 안에 든 선수 중 올해도 톱 10에 드는 선수는 양의지와 이정후(0.322·9위·키움)뿐이다. 변동이 많은 KBO리그에서 양의지가 안정적인 성적을 내는 건 ‘살살 치는’ 것 같은 스윙 메커니즘 때문이다. 이종열 KBO 기술위원(국가대표팀 코치)은 “양의지는 힘들여서 치는 것 같지 않다. 그러나 타구는 강하게 날아간다. 파워를 아주 잘 이용하고 있다는 뜻”이라고 설명했다.

배트 스피드는 0에서 시작해 10까지 올라갔다가 결국 0에서 멈춘다. 타격은 0.4초 만에 이뤄지는 찰나의 승부다. 그래서 타자들은 0에서 10까지 급가속을 한다. 그러다 보니 최고 스피드에 너무 빨리 다다르는 경우가 많다. 막상 공을 때릴 때는 10이 아닌 7~9의 힘일 때가 많다.

양의지는 스윙 속도를 점차 높여 임팩트 때 10을 만든다. 공을 정타로 맞힌 뒤 배트 스피드가 자연 감소한다. 이 과정을 잘못 이해하면 스윙이 빠르지 않다고 생각하는 것이다. 이종열 위원은 “양의지의 스윙은 끊어지지 않는다. 하체→허리→상체→팔→배트로 이어지는 힘의 이동이 부드럽다. 부드러운 관절과 뛰어난 기술을 갖고 있기 때문”이라며 “양의지는 구종·코스별로 임팩트 존이 확실한 선수다. 임팩트 때 10의 힘을 쓸 확률이 가장 높은 타자”라고 말했다.

선수·코치가 말하는 ‘배트 스피드’라는 용어는 도그마와 같다. 뉴턴의 운동 제2 법칙(F=ma)에 따르면 타구의 힘은 질량(배트)과 가속도에 비례한다. 양의지는 물리학 이론을 충실히 활용하고 있다. 눈에 보이는 ‘속도’에 집착하지 않고 타구의 힘을 만드는 ‘가속도’를 내는 것이다.

스윙 스피드 못지않게 궤적도 중요하다. 양의지의 스윙 궤적은 투구 궤적과 거의 일치한다. 중·고교 코치들은 다운 컷(위에서 내리찍는 스윙)을 강조한다. 메이저리그에서는 뜬공을 많이 치기 위한 어퍼컷 스윙이 유행이다. 그러나 양의지는 공이 날아오는 궤적을 따라 레벨 스윙을 한다.

2m 정도의 높이에서 스트라이크존으로 떨어지는 공을 때리려면 수평에서 약간 올라가는 스윙 궤적이 적합하다. 이종열 위원은 “양의지 타구의 상당수가 메이저리그에서 말하는 배럴 존(Barrel zone)을 형성한다”고 말했다. 배럴 존은 26~30도 발사각의 타구가 시속 160㎞의 속도로 날아가는, 이상적인 타구의 집합이다. 덕분에 양의지는 파워에 비해 많은 홈런(9개·공동 4위)을 때리고 있다.

마지막으로 포수로서 가진 경험과 데이터가 양의지의 타격을 완성하고 있다. 투수와 타자의 특성을 활용해 최적의 공배합을 계산하는 게 포수의 덕목이다. 이에 대한 질문과 답을 가장 많이 가진 선수가 양의지다. 평범한 포수들은 상대 배터리의 수를 읽어도 타격 기술이 따라가지 못하는 경우가 많다. 그러나 양의지는 포수로서 얻은 정보를 타격에 십분 활용한다.

지난 겨울 자유계약선수(FA) 한파 속에 양의지는 KBO리그 역대 2위 계약(4년 125억원)으로 NC 유니폼을 입었다. NC가 거금을 투자한 이유는 양의지가 포수로서, 그리고 타자로서 모두 최고라고 판단했기 때문이다. 안정적인 메커니즘을 갖고 있기 때문에 슬럼프에 빠져도 금세 회복한다는 점도 확인했다. NC의 선택은 틀리지 않은 것 같다. 선수의 종합 능력을 판단하는 지표인 WAR(대체선수 대비 승리기여도)에서 양의지는 스탯티즈 기준 1위(3.17·2위는 키움 김하성), KBO 기준 2위(2.81·1위는 키움 박병호)다.

온라인 일간스포츠

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![파생·펀드 빠진 디지털자산법…'설계 공백' 논란[only이데일리]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/02/PS26021901501T.jpg)

![[포토]이미숙, 등장부터 근사하게](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000305.400x280.0.jpg)

![[포토]이미숙, 반가워요!](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000304.400x280.0.jpg)

![[포토]강석우, 꽃할배의 러블리하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000303.400x280.0.jpg)

![[포토]강석우, 첫 하트포즈입니다](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000302.400x280.0.jpg)

![[포토]한지현, 둘째딸도 사랑해주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000300.400x280.0.jpg)

![[포토]오예주, 막내의 사랑스러운 포즈](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000299.400x280.0.jpg)

![[포토]오예주, 발랄하고 풋풋하게](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000296.400x280.0.jpg)

![[포토]'찬란한 너의 계절에' 화기애애한 제작발표회 현장](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000295.400x280.0.jpg)

![[포토]강석우, 따뜻함 묻어나는 미소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000294.400x280.0.jpg)

![[포토]취재진 질문에 답하는 이미숙](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000293.400x280.0.jpg)

![[포토]채종협, 찬에겐 멜로라기보단 성장드라마](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000291.400x280.0.jpg)

![[포토]이성경-채종협, 여러분의 봄을 책임질게요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000290.400x280.0.jpg)