실시간 뉴스

- 김흥국, 연말 맞아 연탄 봉사 “모두 따뜻한 겨울 보내길”

- 르브론 수비력 저하→3연패, 설상가상 리버스 이탈...위기 빠진 레이커스

- 故 전태관, 신장암 투병 끝 별세…김종진 “벌써 7주기, 친구가 곁에 없다”

- 송혜교 “최애 음식은 곱창+소맥…군것질은 NO”

- 송혜교 “거울 보면 드는 생각? 노메이크업 피곤해 보여”

- '기부천사' 김도영, 이번엔 신생아중환자실 진료비 지원

- 현빈·정우성 ‘메이드 인 코리아’, 글로벌 3위 찍었다

- 용인FC, 미드필더 김종석 영입...득점·기회 창출 업그레이드 예고

- 케이윌 “목 상태 급격히 나빠져…은퇴 생각” 눈물 (전참시)

- ‘모범택시3’ 삼흥도 비밀 공개…이제훈·김의성, 희대의 빌런 만났다

연예

가계소득 늘면 심혈관질환 사망 위험 낮아…삼성서울병원 17만 명 분석

등록2019.07.09 07:00

가계소득이 늘면 심혈관질환으로 사망할 위험이 내려간다는 연구 결과가 나왔다.

삼성서울병원 순환기내과 성지동 교수팀(송윤미 가정의학과 교수·홍경표 순환기내과 교수)은 2002∼2013년 국민건강보험공단 국가표본 코호트를 토대로 17만8812명의 수입과 건강검진 이력, 사인 등을 비교한 결과를 국제학술지 '유럽 예방심장학회지' 6월 온라인판에 실었다고 8일 밝혔다.

연구팀은 대상자들을 2002년 당시 소득을 기준으로 상위 30%·중위 40%·하위 30%씩 3개 그룹으로 구분했다. 연구 대상자는 정기적인 건강검진을 하고, 허혈성 심장질환이나 뇌졸중, 심부전 및 암 병력이 없는 사람으로 선별했다.

10년간 이들의 생존율을 추적 관찰한 결과 전체 대상자의 4.1%가 사망했고, 이 가운데 0.9%가 심혈관계 질환으로 사망했다.

소득별로 보면 상위소득층 사망자 3.6% 가운데 0.7%가 심혈관질환으로 사망, 중·하위소득층에 비교해 사망률과 심혈관질환 사망률이 가장 낮은 것으로 분석됐다. 하위소득층 사망률의 경우 전체 사망률은 5.5%, 심혈관질환 사망률은 1.2%였다.

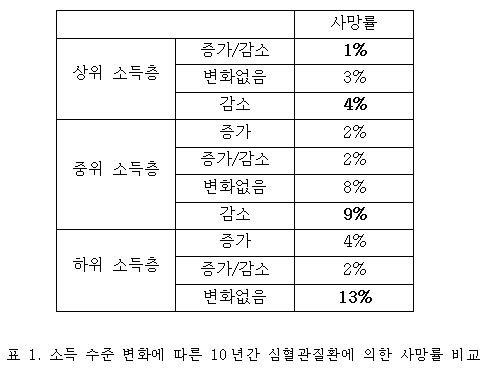

연구팀은 각 소득층의 수입 변동에 따른 사망률도 분석했다.

그 결과 상위 소득층은 수입 변동에도 사망률에 큰 차이가 없었다. 수입에 오르내림이 있었던 사람의 사망률은 1%로 중위 소득층과 하위 소득층 2%보다 높았다. 수입이 감소한 사람들의 사망률은 4%였다.

반면 중위 소득층부터는 수입 변동에 따라 사망률의 차이가 두드러졌다.

중위 소득층에서 수입이 고정되거나 감소한 경우 사망률이 8∼9%였다. 이는 수입이 증가하거나 오르내림을 경험한 경우의 사망률 2%보다 4배 이상 높은 수치다.

하위 소득층에서는 수입 변동이 없던 사람의 사망률이 13%를 기록했다. 수입이 증가한 경우는 4%, 오르내림이 있는 경우는 2%였다.

연구팀은 소득 분위에 따라 사망률이 달라지는 이유는 복합적이라고 봤다.

하위 소득층은 흡연·운동 부족·불건강한 식습관 같은 위험 요인들의 영향과 함께 고지혈증에 대한 치료 등 적절한 예방 조치를 받지 못하는 등 요인들이 심혈관질환에 의한 사망률을 증가시킨다는 것으로 추정했다.

성지동 교수는 "소득 수준에 따라 확연하게 심혈관질환 사망률 차이가 있다"며 "소득 불평등이 실제 사회 구성원들의 건강에 영향을 주고 있다"고 말했다.

성 교수는 또 "소득 양극화를 완화시키는 복지 정책이 복지 자체로 의미가 있고, 사회 구성원들의 건강에도 긍정적인 영향을 줄 가능성이 있다"고 했다.

권오용 기자 kwon.ohyong@jtbc.co.kr

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토] 영케이, 귀여운 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000212.400x280.0.jpg)

![[포토] SBS 가요대전 3MC들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000213.400x280.0.jpg)

![[포토] 엔시티 드림, 백마 탄 왕자님들 여기 다 모였네](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000209.400x280.0.jpg)

![[포토] 엔시티 드림 마크, 귀엽게 팔 흔들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000211.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 장원영, 눈맞춤에 심쿵](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000207.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 장원영, 럭키비키 워킹](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000206.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브, 산타걸들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000208.400x280.0.jpg)

![[포토] 아이브 안유진, 아름다운 드레스 자태](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000205.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈, 멋진 무대 기대해 주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000204.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈 필릭스, 왕자님 비주얼](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000200.400x280.0.jpg)

![[포토] 스트레이 키즈 현진, 시크한 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000203.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이티즈 산, 멋진 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/25/isp20251225000201.400x280.0.jpg)