실시간 뉴스

- 영업점 말고 편의점서… 트래블월렛 카드, 2분 만에 받는다

- 호투하고도 웃지 못한 반즈 "전민재, 좋은 소식 들렸으면..."

- ‘뎀벨레 결승 골’ PSG, 5년 만에 UCL 결승 청신호…LEE는 벤치

- "팔이 부러지도록 던질 것"...롯데 윤성빈, 등판마다 무력시위 [IS 피플]

- 한국계 라셈, MLB 303승 투수 딸 윌로우 V리그 재도전...남자부 부상 선수 대거 지원

- '실적둔화' LG생건·아모레·애경 대형 뷰티사의 고민 “길게 봐야 하는데”

- 좌타자 약세→자신 탓으로 돌린 롯데 반즈..."슬라이더가 좋지 않았다" [IS 스타]

- 사랑에 빠진 ‘랩 할아버지’ 바비킴, 이번에도 ‘애증’의 발라드 [IS인터뷰]

- [IS포커스] 데이식스 봄 축제 시작…5월 KSPO돔 입성 앞두고 새 싱글 컴백

- [IS리뷰] ‘60대 킬러’ 이혜영, 지독히 세련된 나이듦 ‘파과’

경제

네이버·카카오·쿠팡…대형 플랫폼 사업자들, 전자상거래법 위반

등록2022.03.06 16:55

네이버와 쿠팡 등 대형 플랫폼 사업자들이 전자상거래법을 위반해오다가 적발됐다. 이들은 소비자에게 오픈마켓 판매자 정보를 제대로 알리지 않거나 분쟁 해결기준을 적법하게 마련하지 않았다.

공정거래위원회(공정위)는 6일 네이버·카카오·11번가·이베이·인터파크·쿠팡·티몬 등 7개 사업자가 전자상거래법을 위반한 사실을 적발하고 시정 명령을 부과한다고 밝혔다.

네이버·11번가·이베이·인터파크 등 4곳은 판매자에 관한 정보를 소비자에게 제대로 알리지 않은 사실이 문제가 됐다. 전자상거래법에 따르면 상품 판매자와 소비자간 거래를 중개하는 사업자는 판매자의 상호와 대표자 성명, 주소, 전화번호, 전자우편주소, 사업자등록번호 등을 확인해 청약 전까지 소비자에게 미리 알려야 한다.

그러나 네이버는 오픈마켓 '네이버 쇼핑'에 입점한 사업자의 전자우편 주소를 제공하지 않았다. 11번가와 옥션, 인터파크 역시 개인 판매자 성명 등을 알 수 있는 방법을 제공하지 않았다.

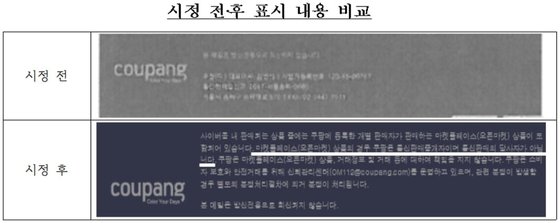

쿠팡은 중개 거래 플랫폼 '마켓플레이스'를 통해 물건을 산 소비자에게 주는 계약서에 자신이 통신판매 중개자일 뿐 상품을 판매한 당사자가 아니라는 사실을 표시하지 않은 사실이 적발돼 시정했다.

쿠팡이 교부한 계약서 하단에 쿠팡 로고가 있어 소비자는 계약 상대방이 쿠팡인 것으로 오인할 여지가 있었다. 이에 반품·환불을 요구하거나 하자 책임을 물을 수 있는 상대방이 누구인지 혼동할 수밖에 없었다는 것이 공정위의 지적이다.

또 7개 사업자는 모두 소비자 불만·분쟁 해결 기준을 제대로 마련하지 않고 있었다.

전자상거래법에 따라 중개사업자는 플랫폼을 이용하는 소비자가 이용 과정에서의 불만이나 판매자와 겪는 분쟁을 해결할 수 있도록 접수·처리 인력과 설비를 갖추고, 소비자 불만·분쟁 해결 기준을 미리 마련해 플랫폼을 통해 소비자에게 알려야 한다. 소비자 불만이나 분쟁 원인 등을 조사해 3영업일 이내에 그 조사의 진행 경과를, 10영업일 이내에 조사 결과 또는 처리방안을 소비자에게 각각 알려야 한다.

공정위는 7개 사업자가 이번 사건의 의결서를 받은 날로부터 60일 이내에 '소비자 불만·분쟁 해결을 위한 실체적이고 구체적인 기준'을 각자 마련하고, 그 기준이 포함된 시정 명령 이행방안을 제출하도록 했다.

공정위 측은 "소비자들은 판매자가 누구인지, 상품에 하자가 발생했을 때 어디로 연락해야 하는지 등에 관한 정보를 제대로 알지 못한 채 거래할 수밖에 없었다"며 "상품 선택 및 반품·환불·피해배상 등을 받을 때 법적 권리를 행사하는 데 어려움을 겪을 수밖에 없었다"고 지적했다.

서지영 기자 seo.jiyeong@joongang.co.kr

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![코스닥 상승 이끈 비만 테마주의 힘…천당·지옥 오간 오름[바이오맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25043000315B.jpg)

![[포토]최원태, 승리는 못 챙겼지만 팀 6연승에 미소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/29/isp20250429000576.400x280.0.jpg)

![[포토]6연승 질주 삼성, 1위 LG와 2경기 차 추격](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/29/isp20250429000574.400x280.0.jpg)

![[포토]김재윤 강민호, 6연승 악수](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/29/isp20250429000573.400x280.0.jpg)

![[포토]김재윤, 마무리 등판](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/29/isp20250429000572.400x280.0.jpg)

![[포토] 김태형 감독, 승리인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/29/isp20250429000567.400x280.0.jpg)

![[포토] 반즈-김태형 감독, 승리투수 하이파이브](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/29/isp20250429000566.400x280.0.jpg)

![[포토] 김태형 감독, 승리했지만 전민재 부상에](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/29/isp20250429000565.400x280.0.jpg)

![[포토] 박수치는 김태형 감독](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/29/isp20250429000564.400x280.0.jpg)

![[포토] 롯데, 9-3 완승](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/29/isp20250429000563.400x280.0.jpg)

![[포토] 롯데, 9-3 키움 대파](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/29/isp20250429000562.400x280.0.jpg)

![[포토] 구승민, 실점은 없다](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/29/isp20250429000560.400x280.0.jpg)

![[포토] 8회 등판한 구승민](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/04/29/isp20250429000559.400x280.0.jpg)