실시간 뉴스

- [2026 밀라노] ‘2위→2위→5위’ 아쉬움 삼킨 정재원 “다른 선수가 더 노력한 결과, 더 철저히 준비하겠다”

- ‘정재원 5위·박지우 14위’ 한국 빙속, 24년 만의 빈손 귀국 [2026 밀라노]

- ‘희망’ 정재원, 매스스타트 결승전서 5위…한국 빙속은 여전히 ‘노메달’ [2026 밀라노]

- 헝가리 귀화 후 첫 올림픽 마친 김민석 “귀화? 스케이트를 사랑했기 때문에” [2026 밀라노]

- 한국 '최초' 역사 쓰고 십자인대 파열 기권한 이승훈 "내 전부 보여주고 싶었는데, 받아들이기 힘들었다"

- ‘메달 3개’ 화려한 올림픽 데뷔전 마친 김길리 “MVP 받으면 기쁘죠” [2026 밀라노]

- 프로야구 최대 금기 '팀 세탁'…20대 야구팬 생각은 완전히 갈렸다 [IS 서포터즈]

- ‘톱10 진입’ 봅슬레이 4인승 김진수 팀, 1·2차 시기 8위 [2026 밀라노]

- [2026 밀라노] 빙속 장거리 간판 정재원, 매스스타트 결승 진출

- "얼마나 참고, 버티고, 울었는지 다 안다" 올림픽 은퇴 알린 최민정의 눈물과 어머니의 손편지 [2026 밀라노]

프로야구

[IS 피플] "어렸을 때는 두려움이 없었다" 손아섭의 부담과 반등

등록2022.05.26 01:34

지난겨울 손아섭(34)은 야구 인생에서 가장 큰 결정을 내렸다. FA(자유계약선수) 권리를 행사해 고향 팀 롯데 자이언츠를 떠난 것이다.

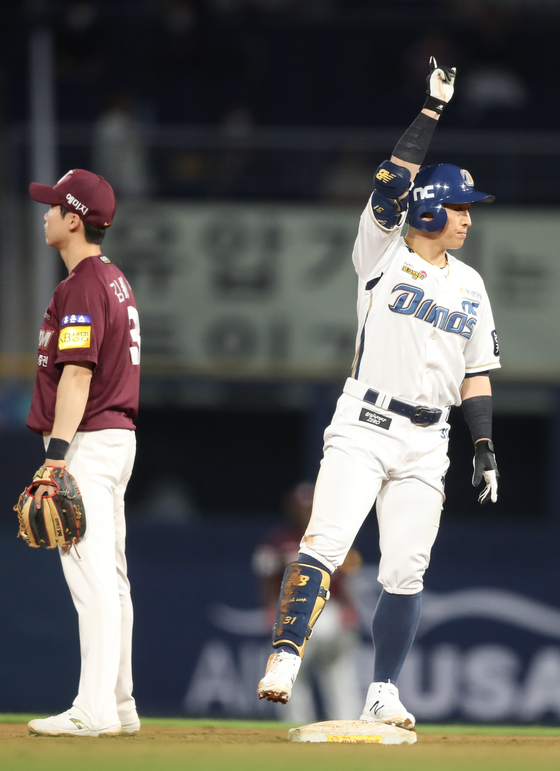

2007년 데뷔 후 줄곧 롯데의 프랜차이즈 스타로 활약했던 그였기에 모두가 깜짝 놀란 이적이었다. 유니폼을 갈아입은 구단이 롯데의 '낙동강 라이벌' NC 다이노스여서 팬들이 받는 충격이 더 컸다. 새로운 도전을 원한 손아섭과 타선(외야수) 보강을 해야 했던 NC의 이해관계가 딱 맞아 떨어졌다.

시즌 출발은 '최악'에 가까웠다. 손아섭은 첫 5경기에서 20타석 16타수 무안타에 그쳤다. 주축 선수들이 각종 이슈로 빠진 NC는 시즌 초반 고전했다. 첫 3경기 팀 타율이 0.077에 불과했다. 바닥을 찍은 손아섭은 반등했다. 지난달 8일 LG 트윈스전에서 22타석 만에 시즌 첫 안타를 신고한 뒤 타격감을 회복했다. 24일 기준 정규시즌 타율이 0.326로 리그 7위다.

손아섭은 "시즌 초반 안타가 나오지 않으면서 스트레스나 부담이 정말 머리끝까지 달했다. 서울 잠실로 넘어가 첫 안타가 나왔고 그때부터 마음의 짐을 덜었다"며 "잘해야 한다는 부담 때문에 (타석에서) 경직된 부분이 있었다. 이제 팀에 완전히 적응했고 팀원으로 녹아들었다"고 말했다.

손아섭은 베테랑이다. 개인 통산 7000타석 넘게 소화했다. 지난해까지 통산 타율이 0.324로 3000타석 기준 톱5 안에 이름을 올렸다. 이밖에 골든글러브 외야수 부문 5회 수상, 9년 연속 200루타, 리그 역대 최소경기·최연소 2000안타 등 다양한 기록의 주인공이다. 그런 그도 시즌 초 타격이 제대로 되지 않으면서 생각이 많아졌다.

그는 "NC에서 나를 필요로 했기 때문에 좋은 대우(4년 최대 64억원)를 해서 영입한 게 아닐까. 야구를 오래 한 베테랑이라고 해서 부담이 없진 않다"며 "돌이켜보면 어렸을 때 훨씬 겁 없이 야구했던 것 같다. 그때는 잃을 게 없어서 부담도 없었다. 무식하게 앞만 보고 했다"며 "한때는 '무모하다'고 할 정도로 공격적이고 적극적이었다. 지금은 그때와 비교하면 결과에 대한 두려움이 많이 생겼다. 좋은 대우를 받고 야구하고 있기 때문에 훨씬 더 잘해야 한다는 압박감이 있다"고 말했다.

보완할 부분이 없는 건 아니다. 손아섭은 지난해 장타율(0.493→0.397)이 크게 하락했다. 올 시즌에도 0.408로 높지 않다. KBO리그가 스트라이크존(S존) 확대와 공인구 반발계수 조정이 맞물려 '투고타저'로 진행되고 있다. 손아섭도 장타 생산에 애를 먹고 있다.

그는 "첫 번째는 기술적인 면이 크다. (이전 보다) 힘을 쓰는 파워 포지션이 많이 작아졌다. (문제점을) 알고는 있는데 생각보다 쉽게 고쳐지지 않더라"며 "타격해 보면 느껴질 정도로 공인구의 반발력이 떨어진 것도 사실이다. 기술적인 면과 반발력 변화가 겹치면서 최근 홈런이 확 줄어들었다"고 평가했다.

자연스럽게 장타 욕심을 버렸다. 손아섭은 "(나는) 홈런 타자보다 스트레스를 덜 받는 것 같다. 홈런이라고 생각한 타구가 잡히거나 펜스에 맞으면 스트레스를 많이 받을 텐다. 난 홈런 타자가 아니다. 홈런 감소가 개인의 문제라면 스트레스를 받았겠지만, 리그의 추세여서 (담담하게) 받아들이는 면도 없지 않다"고 했다.

S존 확대도 성적과 직결된다. 그가 시즌 초 부진했던 것도 달라진 S존이 한몫한다. 선구안이 좋은 손아섭이지만 지난 시즌과 달리 S존이 확대돼 혼란이 가중됐다. 그는 "공 하나가 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 엄청 크다. 2볼에서 3볼이 돼야 하는데 스트라이크가 선언되면 2볼-1스트라이크가 된다. (타자와 투수가) 동등한 입장이 되는 것이다. 이런 게 쌓이다 보면 슬럼프가 온다"며 "타자에게 유리한 볼카운트가 되면 스윙을 크게 하지만 그게 아니면 콘택트 위주의 스윙으로 바뀔 수밖에 없다"고 어려움을 토로했다.

NC는 한화 이글스와 최하위를 다툰다. 하지만 희망이 없는 건 아니다. 양의지·박민우·이명기를 비롯해 전열에서 이탈해 있던 선수들이 속속 복귀, 타선의 짜임새가 이전보다 훨씬 나아졌다. 손아섭은 "NC는 절대 여기(하위권)에 있을 팀이 아니다. 반등의 기회가 한 번은 올 것 같다"며 "NC의 선택이 틀리지 않는다는 걸 결과로 보여주고 싶다"고 힘주어 말했다.

창원=배중현 기자 bae.junghyune@joongang.co.kr

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[임상 업데이트] 유한양행, 알레르기 질환 치료제 ‘레시게르셉트’ 글로벌 2상 본격화](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/02/PS26022100445T.jpg)

![[포토] 롱샷 루이, 장꾸 하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000058.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 오율-률, 우리 서로 사랑하게 해주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000056.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 우진, 바지 한껏 내리고](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000057.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 오율, 훈훈하게 후광 발산](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000052.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷, 힙함 가득한 단체 샷](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000053.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 루이-우진, 멋진 신호등 런웨이](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000051.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 오율, 잘생긴 미모 뿜뿜](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000049.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷, 힘차게 화이팅](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000055.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 루이, 카리스마 넘치는 포즈](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000047.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷, 아직은 공항이 어색해요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000048.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 우진, 멋진 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000050.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷, 힙한 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000054.400x280.0.jpg)