실시간 뉴스

- ‘방과후 태리쌤’ 최현욱 “김태리 책임감 정말 강해, 본받고 싶었다”

- '김연아 金 강탈' 소트니코바, 이번엔 동료 눈물 조롱한 망언까지 '대체 왜 이래' [2026 밀라노]

- 카카오, S&P 글로벌 ‘기업 지속가능성 평가’ 4년 연속 상위 기업 등재

- ‘방과후 태리쌤’ 김태리 “내 작품보다도 힘들었던 예능…부담감·긴장감 컸다”

- 끝까지 미소 지으며 눈시울 붉혔다, '잘 싸운' 팀 5G "아쉬움이 많이 남고, 아쉬움이 많이 남습니다" [2026 밀라노]

- 류현진과 함께 뛰었던 전천후 내야수, '휴스턴 영구결번' 아버지 등번호 단다고?

- [포토] 롱샷 루이, 장꾸 하트

- [포토] 롱샷 오율-률, 우리 서로 사랑하게 해주세요

- [포토] 롱샷 우진, 바지 한껏 내리고

- [포토] 롱샷, 힙함 가득한 단체 샷

연예일반

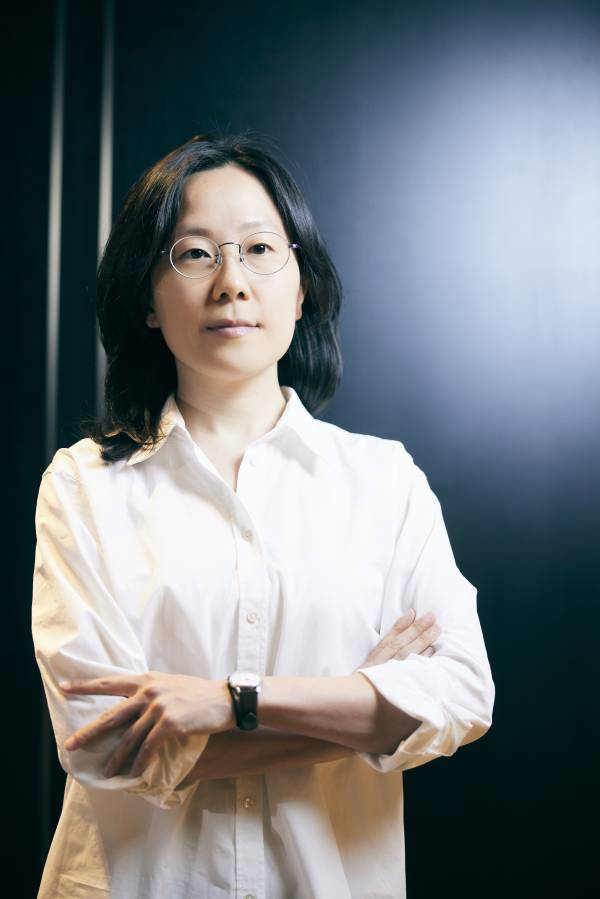

[IS인터뷰] 누에치던 방, 홍상수, 사랑의 고고학..이완민 감독의 시간

정진영 기자

등록2023.04.15 13:00

수정

2023.09.20 17:52

‘사랑의 고고학’ 이완민 감독과 최근 서울 동작구의 한 영화관에서 만났다. 이 감독은 테이블 위에 종이와 펜을 올려두고 질문과 답변을 메모하고, 때론 그림을 그렸다.

“일종의 강박이라고 하더라고요. 필기구를 들고 적어야 안심이 되는 그런. 사실 불안, 강박 같은 것들 많은 사람들이 가지고 있잖아요.”

이완민 감독은 ‘사랑의 고고학’ 속 영실(옥자연)과 인식(기윤) 역시 강박으로 설명했다. 너무하다 싶을 정도로 고지식한 영실과 역시 너무하다 싶을 정도로 영실에게 집착하고 그를 몰아붙이는 인식. 불완전한 두 사람의 만남과 이별을 ‘사랑의 고고학’은 담고 있다.

“영실은 억압 상태에 반복적으로 자신을 놓이게 하는 사람이죠. 심리 서적도 찾아보고 정신 분석 사례도 많이 살펴봤는데, 그런 게 반복 강박일 수 있다고 하더라고요. 인식 역시 어느 정도는 불안, 강박으로 설명할 수 있기도 하고요.”

여성 감독이 만든 여성 영화이지만 어떻게 보면 여성 관객들에게 가장 잔인하다. 영실이 처해 있는 상황, 인식에게 듣는 말들이 여성이라면 살면서 한 번은 마주하게 되는 장면을 떠올리게 하기 때문이다. 누군가에겐 영화의 기승전결을 따라가는 과정이 과거의 아픈 상처를 끄집어내는 일이 될 수도 있다.

이완민 감독이 보여주고 싶었던 것은 ‘끝까지 자신이 가진 면을 밀어붙이는 여자 사람’이었다. 기존 여러 작품들이 다뤘던 순정 있는 남자를 괴롭히는 나쁜 여자를 뒤집어 진짜 순정 있는 여자를 그려보고 싶었다. 그렇게 고지식하게 밀어붙인 끝에 얻게 되는 성장과 변화. 그 부분에 관객들이 초점을 맞춰주길 바랐다.

“영화에는 딱히 메시지가 없지만, 그런 와중에도 분명하게 보여드리고 싶었던 것은 영실에겐 변화가 있었다는 것이에요. ‘나는 나를 좀 바꿔야 할 것 같아’라는 영실의 대사는 그래서 넣은 거고요. 영실이 변화했을 거라는 데 대해서는 오해가 없었으면 하고 바랐어요.”

허투루 쌓이는 시간은 없다. 10여년에 걸쳐 이어진 영실과 인식의 사랑과 이별이 그러했듯, 이완민 감독 역시 마찬가지다. 프랑스에서 보낸 8년여 간의 시간, 그 경험이 만들어준 여러 작품들의 번역과 ‘클레어의 카메라’ 연출팀 참여. 이완민 감독은 자신에게 다가오는 여러 시간을 견디고 겪고, 정제시키며 걸어왔다.

“연출을 하는 건 확실히 제 정체성에 맞는 것 같아요. 그런데 그 일만 하고 살아서는 생계가 되지 않죠. 자막 작업 같은 것을 하는 이유가 그거고요. ‘클레어의 카메라’ 같은 경우에는 홍상수 감독님과 ‘밤과 낮’(2008) 때 맺었던 인연으로 참여하게 됐어요. 굉장히 미니멀한 현장이었기 때문에 연출팀에서 일을 하다 자연스레 출연까지 하게 됐던 거고요. 저는 ‘난 이걸 원해’라고 생각해서 달려가는 사람은 아닌 것 같아요. 하나하나 겪어가면서 ‘이건 아닌 것 같은데’ 싶은 것들을 제거하고 남은 걸 선택하는 사람이죠.”

이완민 감독에게 ‘사랑의 고고학’은 어떤 작품으로 남을 것 같은지 물었다. “두 번째 장편영화”라는 답이 돌아왔다. 뜻밖의 답에 잠시 벙쪄 있자 “그게 가벼운 의미는 아니다”라고 이 감독은 덧붙였다. 처음 만났지만, 참으로 이완민 감독 다운 대답이라고 생각됐다.

“저는 최선을 다하기 보단 차선을 다하는 사람이에요. 최선을 다하면 무리가 언제나 발생하는 것 같아서요. ‘사랑의 고고학’ 역시 차선을 다했다는 느낌이 있어요. 고유해서 사랑스럽습니다. 이 작품이 관객들께 하나의 대화 재료, 참고자료가 되길 바라는 마음이에요.”

정진영 기자 afreeca@edaily.co.kr

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[속보] 장동혁 대표 "尹무기징역 안타깝고 참담...무죄추정원칙 적용돼야"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/02/PS26022000660T.jpg)

![[포토] 롱샷 루이, 장꾸 하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000058.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 오율-률, 우리 서로 사랑하게 해주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000056.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 우진, 바지 한껏 내리고](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000057.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 오율, 훈훈하게 후광 발산](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000052.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷, 힙함 가득한 단체 샷](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000053.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 루이-우진, 멋진 신호등 런웨이](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000051.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 오율, 잘생긴 미모 뿜뿜](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000049.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷, 힘차게 화이팅](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000055.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 루이, 카리스마 넘치는 포즈](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000047.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷, 아직은 공항이 어색해요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000048.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 우진, 멋진 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000050.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷, 힙한 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000054.400x280.0.jpg)