경제

[단독]"박원순 그럴분 아냐" 6층 사람들, 4월 사건때도 그랬다

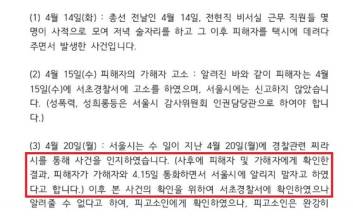

“그럴 사람이 아닌데, 술을 먹고 실수한 듯 싶다”지난 4월 발생한 서울시 비서실 직원 성폭력 사건의 피해자 A씨가 사건 발생 후 서울시 정무라인 직원에게 들었다는 말이다. 고(故) 박원순 전 서울시장 성추행 의혹 사건의 피해자이기도 한 A씨는 이 말을 듣고 서울시의 처벌 의지를 의심하게 됐다고 한다. 2015년부터 4년간 박 전 시장으로부터 성추행을 당했다는 고충을 서울시에서 호소해온 A씨 측은 "성추행 때도 '그럴 분이 아닌데'라는 반응이었는데 4월 성폭력 사건 후에도 그 사람들의 얘기는 다르지 않았다"고 말했다. A씨 성추행 고소 사건을 맡고 있는 김재련 변호사는 17일 중앙일보에 “A씨가 성폭력 사건 때 '(피고소인인 서울시 직원이) 그럴 사람이 아닌데…'라고 하는 서울시청 6층 사람들(비서실 및 정무라인 인사들) 말을 듣고 서울시에 처벌의지가 있는지 생각하게 됐다”며 “이에 대해 항의했지만 피고소인 B씨에 대한 직위해제는 이뤄지지 않았다”고 주장했다. 전문가 등 사이에선 “서울시 직원들의 반응은 성폭력에 취약한 위력적 구조를 빚어낸다”는 목소리도 나온다. ━ 서울시 전 비서관, 위로는 했지만…“그럴 사람 아냐” 민모 전 서울시 인사기획비서관은 지난 15일 페이스북에 입장문을 올리고 “서울시가 지라시를 통해 사건을 인지한 4월20일과 22일 두 차례 피해자에게 전화를 걸었다”고 썼다. 그는 “(22일 피해자에게) 외부 (성폭력 피해) 지원 내용과 매뉴얼을 메일로 보내줬다”며 “피해자가 걱정돼 위로하고 서울시 절차를 알려준 제가 피해자의 보호조치를 묵살한 사람이 됐다. 피해자는 제가 보호해야 할 사람이었다”고 설명했다. 그는 “두 사람의 인연이 모두 소중해 어떻게 해야할지 모르겠다”는 자신의 발언에 대해선 “근무 인연으로 따지면 피해자와 더 가깝다. (말의) 앞뒤가 잘린 것”이라고도 했다. 그러나 피해자 A씨 측이 중앙일보와의 통화에서 밝힌 바에 따르면, 민 전 비서관은 B씨를 두고 “그럴 사람이 아닌데 술을 마시면서 실수한 것 같다”고 말하며 “두 사람(피해자와 가해자)의 인연이 모두 소중해 어떻게 해야 할지 모르겠다”는 발언을 했다고 한다. A씨 측은 또 “비서관이 매뉴얼 등을 메일로 보내온 건 언론 보도가 대대적으로 나간 이후인 4월 23일 오후 6시경으로, 비서관이 주장한 시점(4월 22일)과 다르다”고도 말했다. 사전에 피해 구제 조치를 했다는 민 전 비서관의 발언과 차이가 있다는 취지다. ━ 성추행 사건 때도 “시장은 그럴 사람 아니다” A씨 측은 지난 7월 박 전 시장 성추행 의혹 사건 당시에도 “피해자가 서울시 내부에 도움을 청했지만 ‘시장은 그럴 사람이 아니다’ ‘단순한 실수로 받아들여라’ ‘비서의 업무는 심기를 보좌하는 역할’이라는 답변만 돌아왔다”고 주장했었다. 그러면서 “(서울시에) 피해사실을 알렸지만 도움받지 못했으며 부서 변경도 어려웠다”고 했다. 특히 A씨 측은 4월 14일 성폭력 사건 뒤인 같은달 22일 민 전 비서관을 비롯한 서울시가 사건을 대하는 태도에 의구심을 갖게 됐다고 한다. 당시 A씨가 민 전 비서관과 통화 직후 문자메시지를 보내 “마음써 살펴주셔서 감사하지만, 이번 사건은 일반 범죄가 아닌 성범죄다. 내부징계를 확실히 검토해 주시기 바란다”고 한 것도 그래서라고 한다. 피고소인 B씨가 4월 21일 타 부서로 전보된 데 대해서도 의문을 제기했다. A씨는 B씨 전보 이틀 뒤인 4월 23일 “B씨가 맡게 된 업무는 저와 밀접한 업무 연관성이 있다”며 “어떤 생각이신 것인지 납득하기 어렵다”고 했다. 민 전 비서관은 이에 대해 “피해자(A씨)와 피고소인(B씨)은 원격의 다른 실·국 소속으로 업무분장상 전혀 관계없는 업무이며 B씨는 실제 근무하지 않은 상태에서 직위해제 됐다”고 페이스북에 썼다. 그러나 A씨 측은 “업무 성격상 A씨가 B씨에게 (결재) 승인요청을 해야 하는 부분이 있어 관련성이 있었다”고 반박했다. 또 직무 연관성 여부와 상관없이 서울시가 사건을 인지한 즉시 B씨의 직위를 해제했어야 한다는 게 A씨측 의견이다. ━ “'사건 함구하자'? 그런 합의 안 했다” 사건 다음날인 4월15일의 상황에 대해서도 주장이 엇갈린다. 민 전 비서관은 서울시가 사건을 뒤늦게 인지하게 된 경위를 설명하면서 “사후 확인한 결과 A씨와 B씨가 서로 통화하며 ‘서울시에 이를 알리지 말자’고 했다”고 썼다. 그러나 A씨 측은 “B씨와 합의했다는 건 사실 무근이며 비서관 측이 이를 직접 입증해야 할 것”이라고 말했다. ━ 전문가, “위력적 구조, 매뉴얼 작동 못 하게 해” 전문가들은 “성추행과 성폭력 두 사건에서 나온 서울시 내부 반응이 피해자를 위축시키는 위력적 구조가 될 수 있다”고 우려했다. 윤김지영 건국대 몸문화연구소 교수는 “이처럼 피고소인에 대한 권위적인 연대의식이 조직 내부에 공고해지면, 설사 매뉴얼이 있다 하더라도 구성원의 인식이 그 작동을 막게 된다”며 “이는 도리어 ‘문제는 피해자에게 있다’는 인식을 암시할 수 있다”고 강조했다. 그는 최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 피해자의 신상을 공개·추적하는 행위 등에 대해서도 “이는 ‘언제든지 네트워크를 통해 피해자의 사진을 유출해 여론재판에 넘길 수 있다’는 권력 과시에 해당한다"며 "피해자에 대한 협박행위”라고 우려했다. 허정원 기자 heo.jeongwon@joongang.co.kr

2020.09.18 08:38

![[포토] 롱샷 루이, 장꾸 하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000058.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 오율-률, 우리 서로 사랑하게 해주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000056.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 우진, 바지 한껏 내리고](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000057.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 오율, 훈훈하게 후광 발산](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000052.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷, 힙함 가득한 단체 샷](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000053.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 루이-우진, 멋진 신호등 런웨이](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000051.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 오율, 잘생긴 미모 뿜뿜](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000049.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷, 힘차게 화이팅](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000055.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 루이, 카리스마 넘치는 포즈](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000047.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷, 아직은 공항이 어색해요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000048.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷 우진, 멋진 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000050.400x280.0.jpg)

![[포토] 롱샷, 힙한 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000054.400x280.0.jpg)