부동산

'고깃집 가위부터 특올수리까지'...매매 절벽의 시대, 이렇게까지 합니다

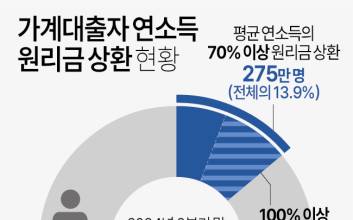

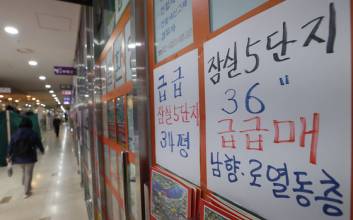

한국은행이 10년 만에 기준금리 3% 시대를 연 가운데 다주택자들이 집을 팔기 위해 눈물겨운 분투를 펼치고 있다. 호가보다 수천만 원에서 2억원씩 낮게 부르는 것은 이미 기본이 된 분위기다. 수천만 원 이상을 투자해 '특올수리'를 한 뒤 최저가에 내놓는가 하면, '고깃집 가위를 집에 가져다 놓으면 팔린다'라는 등의 근거 없는 속설에도 기대고 있다. 속설부터 리모델링까지 '요지경' 경기도 신도시에 거주하고 있는 A 씨는 현재 다주택자다. 지난해 말 신축 아파트를 분양받아 입주했는데, 종전에 보유 중이던 아파트가 약 1년 가까이 팔리지 않아 본의 아니게 다주택자가 됐다. 올해 초만 해도 종전 집이 금세 매매될 것이라고 생각했던 그는 최근 들어 생각이 바뀌었다. A 씨는 "호가를 대폭 낮췄는데도 팔리지 않는다. 아파트 단지에 매매가 된 곳은 올 수리를 했더라. 나도 이러다가 안 되겠다 싶어 집 전체를 수리하고, 호가를 더 낮춰 내놨더니 집을 보러 오겠다는 사람이 나오고 있다"고 전했다. 손해가 크다. A 씨가 리모델링에 투입한 돈은 약 4000만원 선이다. 매매 가격도 2000만원 낮추면서 이 집 가격은 사실상 6000만원가량 떨어졌다. 그는 "이렇게 해서라도 팔아야 한다. 매월 은행에 내는 이자만 수백만 원인데, 금리가 더 오를 것으로 생각되기 때문"이라고 답했다. 리모델링만이 아니다. 온라인상에는 '안 팔리는 집을 파는 방법'이라면서 각종 노하우들이 넘쳐난다. '공인중개사에게 부동산 수수료를 더 챙겨줘라' '애완견과 고양이는 다른 곳으로 옮겨라' '안 쓰는 가구는 다 버려라' 등의 조언은 비교적 점잖은 축에 속한다. 각종 포털사이트에서는 "지푸라기를 잡는 심정으로 따라 하라"면서 '고깃집 가위를 가져다가 현관에 거꾸로 걸어라' '신발장에 동전을 넣어둬라' '빗자루를 거꾸로 세워둬라' 등의 근거 없는 속설도 떠돌고 있다. 전문가들은 리모델링이 집을 매매하는데 일정 부분 도움이 된다는 데 뜻을 같이했다. 윤지해 부동산R114 수석연구원은 "안 팔리는 집이 리모델링을 하면 팔린다는 것이 틀린 말은 아니다. 개인의 특별한 취향이 아닌 대중적인 수준의 리모델링은 상품성을 높이려는 차원이기 때문"이라고 말했다. 그러나 윤 연구원은 "원래 리모델링은 집의 가치를 끌어올려서 더 비싼 가격에 팔려고 하는 것이다. 그러나 지금은 거래가 잘 이뤄지지 않는 시기다. 리모델링 자체가 매매의 키가 되진 않는다"고 했다. 한문도 연세대학교 정경대학원 교수는 "현재는 매수자 우위의 시장이다. 리모델링한 효과는 호가를 더 낮추거나 공인중개사에게 인센티브를 주는 식으로 '급급매' 수준에 처분할 때 비로소 발휘될 것으로 보인다"고 말했다. 하반기에도 시장 '꽁꽁' 현재 전국 주택 매매는 멈춰 선 상태다. 국토교통부가 발표한 주택 거래량 통계에 따르면, 지난 8월 전국에서 총 3만5531건이 거래됐는데, 이는 전년 동월(8만9057건) 대비 60.1% 감소한 수치다. 올해 들어 8월까지 거래량은 38만5391건으로 지난해 같은 기간(73만7317건)과 비교하면 반 토막 났다. 반면 미분양 주택은 쌓여가고 있다. 수도권의 미분양 주택은 지난 8월 5012가구로 전월보다 10.7%(483가구) 늘었다. 지방은 같은 기간 2만6755가구에서 2만7710가구로 3.6%(955가구) 증가했다. 향후 매수세는 더욱 움츠러들 것으로 예상한다. 한국부동산원이 조사한 전국 아파트 매매수급지수는 20주 연속 떨어져 이달 첫째 주 84.3을 기록했다. 수도권(80.0)과 지방(88.3) 모두 하락했으며, 서울은 77.7로 3년 4개월 만에 가장 낮은 수준을 보였다. 하반기에도 주택 매매 시장은 사실상 멈춰 설 것으로 분석된다. 한국은행 금융통화위원회(금통위)는 12일 기준금리를 연 2.5%에서 3.0%로 0.5%포인트 올리기로 결정했다. 지난 4월부터 이달까지 5회 연속 기준금리 인상을 택하면서 주택 매매 역시 더욱 줄어들 것으로 보인다. 박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 "최근 주택시장을 이끌던 20~30대들은 자금 조달이 쉽지 않고, 1주택자는 취득세 중과 때문에 집을 사기 어려워져 수요의 공백이 나타나고 있다"며 "금리 인상 랠리가 마무리돼야 거래가 다시 살아날 것"이라고 진단했다. 서지영 기자 seojy@edaily.co.kr

2022.10.13 07:00

![[포토] '슈가' 화이팅](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/15/isp20260115000302.400x280.0.jpg)

![[포토] '슈가' 주역들의 아름다운 가족사진](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/15/isp20260115000301.400x280.0.jpg)

![[포토] '슈가' 재미있게 봐주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/15/isp20260115000303.400x280.0.jpg)

![[포토] '슈가' 빛나는 주역들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/15/isp20260115000299.400x280.0.jpg)

![[포토] 최지우, 비타민 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/15/isp20260115000298.400x280.0.jpg)

![[포토] 최지우, 아름다운 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/15/isp20260115000300.400x280.0.jpg)

![[포토] 고동하, 귀여운 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/15/isp20260115000296.400x280.0.jpg)

![[포토] 훌쩍 커버린 '슈가' 고동하](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/15/isp20260115000297.400x280.0.jpg)

![[포토] 민진웅, 완벽 올블랙 슈트핏](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/15/isp20260115000292.400x280.0.jpg)

![[포토] 민진웅, 멋진 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/15/isp20260115000294.400x280.0.jpg)

![[포토] 최신춘 감독, '슈가' 화이팅](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/15/isp20260115000293.400x280.0.jpg)

![[포토] 포즈 취하는 최신춘 감독](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/15/isp20260115000295.400x280.0.jpg)