실시간 뉴스

- 아이유 리메이크에 박혜경 ‘빨간 운동화’ 저작권료 180배 뛰었다

- 이연복 이름 건 국밥 밀키트서 대장균 검출…“전적인 책임 질 것” 사과 [왓IS]

- 이븐, 굉장한 반전 매력

- 스타쉽 新 보이그룹 아이딧, 프리데뷔 앞두고 콘셉트 포토 공개

- 블랙핑크 ‘뛰어’ 글로벌 질주 중…스포티파이 톱 송 사흘 연속 1위

- 방시혁, 사기적 부정거래 혐의 고발돼…하이브 ‘오너 리스크’ 현실화 [종합]

- ‘박지현 18점’ 여자농구, 인도네시아 완파…4강 진출 결정전 유력

- 금융당국, 하이브 방시혁 의장 부정거래 혐의로 검찰 고발

- 한국서 일장기 펼친 ‘39세’ 나가토모 “월드컵 우승 멤버가 되고 싶다” 북중미행 의지 활활

- ‘20년의 기다림’ 여자축구, 대만 꺾으면 동아시안컵 우승한다…정다빈·케이시 유진 페어 출격

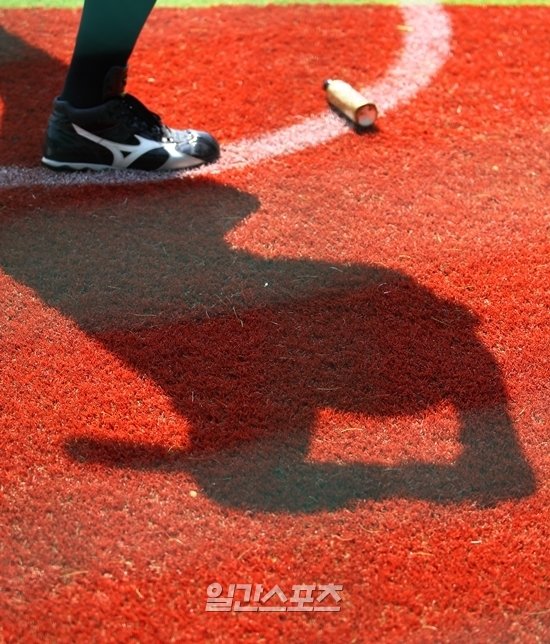

야구

논란의 지명타자, 한국야구에선 언제 도입됐나?

등록2016.01.29 06:20

메이저리그에선 지명타자(DH) 제도 확대를 놓고 논쟁이 벌어지고 있다. 롭 만프레드 메이저리그 커미셔너는 지난 23일 “내셔널리그는 DH 제도 채택에 대해 보다 긍정적으로 받아들이고 있다”고 말했다.

DH는 1973년 아메리칸리그에서 채택했다. 야구규칙 5.11을 신설해 수비를 하지 않는 전문타격요원을 가능케 했다. 대신 투수는 피칭과 수비에만 전념하게 했다. 뉴욕 양키스 소속이던 론 블럼버그가 최초의 지명타자였다.

하지만 아메리칸리그와는 달리 내셔널리그에서는 아직도 투수가 타석에 선다. 내셔널리그 DH 폐지는 아직 구단주 회의에서는 한 번도 안건으로 다뤄지지 않은 사안이다. 하지만 부상 우려와 득점력 감소를 이유로 내셔널리그도 DH를 받아들여야 한다는 주장은 오래 전부터 제기돼왔다. 주전 포지션 하나가 더 생기기 때문에 메이저리그 선수노조도 우호적이다.

DH룰은 더 많은 점수가 나오게 하기 위한 규칙 변경이었다. 효과는 확실했다. 1973~2015년 동안 아메리칸리그 팀 경기당 득점은 4.62점으로 내셔널리그(4.32점)보다 0.30점 많았다.

미국에서 시작된 DH 제도는 일본 프로야구로 건너갔다. 1973년 시범경기에서 도입됐고, 2년 뒤인 1975년 퍼시픽리그가 정식으로 지명타자 제도를 도입했다. 전통적으로 센트럴리그에 뒤처지는 인기를 끌어올리기 위한 방안이었다. 최초의 지명타자는 사카모토 도시조였다.

한국 야구는 언제부터 DH 제도를 도입했을까. 홍순일 한국야구위원회(KBO) 야구박물관자료수집위원회 위원장은 “국내 실업야구와 대학야구에서 지명타자제도를 전면적으로 채택한 해는 1979년”이라고 밝혔다. 대한야구협회는 한 해 전인 1978년 백호기쟁탈 전국야구대회에서 시범적으로 DH룰을 적용한 뒤 강습까지 실시했다. 홍 위원장은 “그럼에도 선수와 감독 뿐 아니라 심판도 규칙을 몰라 여러 해프닝이 벌어졌다”고 말했다.

‘시범 적용’이라면 좀 더 거슬러 올라간다. 홍 위원장에 따르면 1973년 7월 열린 실업야구올스타전에서 DH룰이 적용됐다. 아메리칸리그가 DH제도를 실시한 첫 해다. 실업야구올스타전은 금융단과 실업단의 대결로 펼쳐졌다. 금융단의 한일은행 소속 김응용과 실업단의 육군 박해종이 DH로 나섰다. 홍 위원장은 “첫 번째로 타석에 섰던 선수는 김응용”이라고 밝혔다. 첫 타석 결과는 몸맞는공이었다.

대한야구협회는 1974년 지명타자 규정을 만들고 이해부터 전면 시행할 계획을 세웠다. 당시에는 ‘투수 지명대타자’라고 했다. 그러나 시기상조론에 밀려 전면 시행은 1979년으로 늦춰졌다. 1974년에도 올스타전에서는 DH를 볼 수 있었다. 1974년 올스타전 1차전에서 금융단 5번 DH 김우열은 1사 만루에서 선제 결승 3타점 2루타를 날리며 활약했다.

원년 OB 4번타자였던 김우열은 올해 2군 타격 코치로 친정 팀에 복귀했다. 김 코치는 “40여 년 전 일이라 잘 기억은 나지 않는다”며 “미국과 일본에서 채택한 제도라는 이야기를 들었다. 야구에 활력을 불어넣기 위해 제도가 필요하다는 주장이 있었던 것으로 기억한다”고 말했다.

당시 실업야구는 에이스 투수 한 명이 문자 그대로 리그를 지배할 수 있었다. 1973년 평균자책점 1위는 농협 이선희의 0.61이었다. 실업야구 기록집계가 이뤄진 첫 해인 1964년 해운공사 김영덕의 평균자책점은 0.32였다. 1964~1975년 12시즌 동안 0점대 평균자책점왕은 여섯 번 등장했다.

김 코치는 “관중들이 새로운 제도를 즐거워했다”며 “투수들도 좋아했다. 실업 경기에선 에이스 투수가 차지하는 비중이 70~80%였다. 투구에만 전념할 수 있었다”고 회상했다.

당시 투수들의 타격은 어땠을까. 김 코치는 “고교 시절엔 4번을 친 투수가 많았다. 하지만 아무래도 실업에 와선 타격 훈련에 비중을 두지 않았다”며 “그래도 잘 친 투수들이 있었다. 김병우, 임신근, 황규봉, 이선희 등이 기억에 남는다”고 말했다.

최민규 기자

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토] 아크, 사랑스러운 소년들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/16/isp20250716000494.400x280.0.jpg)

![[포토] 아크 '호프'로 컴백했어요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/16/isp20250716000495.400x280.0.jpg)

![[포토] 아크, 세 번째 미니 앨범 '호프'로 컴백](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/16/isp20250716000496.400x280.0.jpg)

![[포토]이프아이 카시아, 신비스러운 눈빛](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/16/isp20250716000493.400x280.0.jpg)

![[포토] 아크 도하, 시크한 춤선](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/16/isp20250716000482.400x280.0.jpg)

![[포토] 아크 지빈, 댄스 타임~](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/16/isp20250716000483.400x280.0.jpg)

![[포토] 아크 최한, 무대 장인](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/16/isp20250716000479.400x280.0.jpg)

![[포토] 아크 끼엔, 사랑스러운 미소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/16/isp20250716000480.400x280.0.jpg)

![[포토] 아크 최한, 내가 부리더다](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/16/isp20250716000481.400x280.0.jpg)

![[포토] 아크 현민, 끼 가득 미소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/16/isp20250716000475.400x280.0.jpg)

![[포토] 아크 앤디, 눈빛에 심쿵](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/16/isp20250716000478.400x280.0.jpg)

![[포토] 아크 리오토, 왕자님 눈빛](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/07/16/isp20250716000477.400x280.0.jpg)