실시간 뉴스

- [부고] 권정화 SM엔터테인먼트 유닛장 부친상

- 허지웅, 尹 내란 무기징역 선고에 “고령이면 죽을 죄 아니란 건가” [왓IS]

- 황희찬 소속사 '갑질 논란'에 다시 한 번 반박! "의전 업체 고소장 접수 완료"

- '캐나다 상대 필승' 노리는 한국 여자 컬링 '팀 5G' 4강행 열쇠는 '빙질 적응' [2026 밀라노]

- 기쿠치, 불펜 투구서 다양한 변화구 테스트…"문제 없다"→WBC 한국전 등판 청신호

- '어머니의 나라, 정말 뛰고 싶었는데' 에드먼도 오브라이언도, 부상으로 눈물 훔친 한국계 메이저리거

- IEA 의장 맡은 최윤범 고려아연 회장, '핵심광물 공급망 재편' 해법 제시

- [영상] 에스파, ‘화이트 여신’ 강림… 비주얼이 아주 그냥 난리자베스

- ‘솔로지옥5’ 최미나수, 소속사 밝혔다…연예 활동 신호탄 [왓IS]

- 프로축구 FC서울, 야잔과 재계약

야구

[베이스볼인플레이]외국인 선수 영입, '블루오션'을 찾아라

등록2016.12.20 06:00

KBO 리그는 출범 17년째인 1998년부터 외국인 선수를 받아들였다.

원년인 1936년부터 외국인 선수가 뛰었던 일본 프로야구에 비해 늦다. 그런 만큼 한국 프로야구에서 외국인 선수는 낯설다. 한국 프로구단은 외국인 타자에게 중심타선에서 홈런을 많이 쳐 줄 수 있는 거포 역할을 기대했다. 외국인 타자의 포지션은 외야수가 가장 많았고 다음이 1루수나 지명타자였다.

2012년부터 2013년까지 2시즌 동안엔 외국인 타자가 없었다. 모든 팀이 외국인 선수 보유 한도였던 두 명을 모두 투수로 채웠다. 2010년 이후 유일하게 '타고투저'가 두드러졌던 시즌이 2012년이라는 점도 이와 무관치 않을 것이다. KBO 리그 감독들은 야수보다 투수를 선호했고, 야수는 불확실성이 크다는 선입견이 있었다. 2014년부터 외국인 선수 제도에 변화가 생겼다. '3명 보유·2명 출장'으로 바뀌면서 외국인 야수가 나설 자리가 생겼다.

새롭게 등장한 외국인 야수는 과거와 다소 달랐다. 몸값이 비싸졌고, 나이는 더 젊어졌다. 포지션도 달라졌다. 외야수보다 1루수가 더 많아졌고 전문 내야수 포지션의 외국인 선수가 등장했다. 과거에도 더그 브래디, 에드가 케세레스, 조엘 치멜리스 등이 있었지만 새로 등장한 내야수들은 타격 능력까지 갖췄다. 대신 외야수 보기가 어려워졌다.

'프랜차이즈 스타'급 활약을 한 역대 외국인 타자 중에선 외야수가 많았다. 롯데의 펠릭스 호세, 한화의 제이 데이비스 등이 대표적이다. 하지만 2014년 이후엔 눈에 띄는 외야수가 없다. 2014년 한화의 펠릭스 피에, 2015년 롯데의 짐 아두치 정도다. 2014~15년 브래드 스나이더, 2015년 앤드류 브라운의 활약은 미미했다. 올 시즌엔 풀타임을 뛴 전문 외야수가 한 명도 없었다. 넥센 대니 돈이 시즌 절반은 1루수, 절반은 외야수로 뛰었을 뿐이다. 롯데 짐 아두치와 저스틴 맥스웰은 제대로 출장하지도 못했다.

반면 외국인 내야수의 활약은 두드러진다. 2014년부터 2시즌을 뛴 야마이코 나바로는 압도적인 공격력으로 삼성의 한국시리즈 제패에 공헌했다. SK는 올해 유격수 헥터 고메즈를 뽑았다. 장타력보다는 무난한 공격력과 준수한 수비력을 기대했다. 결과는 기대와는 정반대였다. 고메즈는 문학구장에서 홈런을 펑펑 쳤지만 수비와 리드오프에 걸맞은 출루 능력에선 기대 이하의 모습을 보였다. 그럼에도 내년 외국인 야수로 다시 유격수가 주 포지션인 대니 워스를 선택했다. 한 번 실패했지만 팀의 전략으로는 여전히 유효하다고 믿는다.

가장 '핫'했던 포지션은 3루다. LG는 2014년 조쉬 벨을 시작으로 3년 내내 3루수를 골랐다. 벨과 후임 잭 한나한은 모두 실패했지만 2015시즌 도중 영입한 루이스 히메네스가 마침내 4번 타자 능력을 입증했다. kt 3루수 앤디 마르테 역시 성공작으로 꼽을 수 있다. 2015년 데이빈슨 로메로(두산), 2015년 아롬 발디리스(삼성)는 실패했지만, 두 구단도 전략적으로 내야수를 골랐다.

포지션과 상관없이 거포에 '꽂혔던' 과거와 달리 각 팀의 외국인 선수 영입 방식이 좀 더 전략적으로 변한 것이다. 적어도 김기태와 찰스 스미스를 외야수로 내보냈던 1999년의 삼성 같은 포지션 낭비는 없다.

지난해 FA 3루수 박석민은 4년 96억원(공식 발표액)에 NC와 계약했다. 당시엔 역대 최고액이었지만 NC 입장에서도 효율성 높은 선택이었다는 평가다. 2015년 NC 3루수들의 공격력은 10개 구단 평균에 비해 득점 기여도가 30점가량 낮았다. 가장 약한 포지션을 가장 강한 선수로 채우면 보강 효과가 극대화된다.

최근의 외국인 내야수 선호는 이와 비슷한 맥락이다. KBO 리그는 선수층이 얇고, 선수 이적 시장이 비활성화 상태다. 외국인 선수 계약은 전략 보강을 위한 가장 유연한 수단이다. 꼭 거포형 중심타자가 아니라도 가장 취약한 포지션을 채워 줄 수 있다면 전력 상승에 더 효과적이라는 게 합리적 판단이다.

외국인 내야수 선호의 또다른 배경은 ‘공격형 내야수’의 희소성이다. 비슷한 공격력을 가진 선수라도 포지션에 따라 실질적인 공격 기여도가 달라진다.

가령 2016년의 에릭 테임즈는 강민호보다 더 나은 타자였다. 그런데 테임즈는 1루수고, 다른 팀 1루수들도 대체로 타격이 좋다. 2016년 테임즈는 리그 평균 1루수보다 득점 기여도가 38점 높았다. 강민호는 리그 평균 포수에 비해 47점 높았다. 실질적인 득점 기여도에선 강민호가 더 높았다고 볼 수 있다.

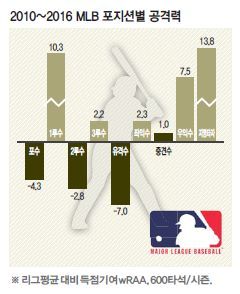

2010~2016년 KBO 리그에서 포지션별 득점 기여도(외국인 선수 제외)는 포수<유격수<2루수<중견수<우익수<3루수<좌익수<1루수<지명타자 순이다. '센터 라인' 내야수인 2루수와 유격수의 공격력은 평균적으로 떨어진다. 이런 맥락에서 압도적인 장타력이 없더라도 수비가 괜찮은 공수를 겸비한 내야수의 영입은 실질적인 전력 상승 효과가 크다. 트리플 a에서 10~15개 홈런을 칠 수 있다면 kbo 리그에선 거포가 될 수도 있다. 나바로가 그랬다.

그런데 여기서 좀 더 나아갈 수도 있지 않을까.

미국이나 한국이나 야구하는 방식은 같지만 선수 풀과 그에 따른 희소성은 다르다. 가령 키 190cm 투수의 ‘높은 타점’은 미국에서 대수롭지 않다. 하지만 이 투수가 제구력까지 괜찮다면 KBO 리그에서는 굉장한 잇점으로 변한다. 희소성이 다르기 때문이다.

KBO 리그의 외국인 선수는 대체로 미국 마이너리그에서 수급된다. 그리고 마이너리그 선수 풀은 메이저리그의 선수 수급 상황을 반영한다. 메이저리그에서 포지션별 공격력은 유격수 <포수<2루수<중견수<3루수<좌익수<우익수<1루수<지명타자 순이다. 야구 규칙은 같고, 포지션별 특징도 같기 때문에 전체적인 밸런스는 kbo 리그와 비슷하다.

하지만 다른 점도 있다. 당장 눈에 띄는 게 우익수 포지션이다.

KBO 리그에서 우익수의 공격력은 리그 평균을 약간 웃도는 포지션이다. 중견수보다는 강하지만 좌익수나 3루수보다 약하다. 반면 메이저리그에서 우익수는 지명타자, 1루수 다음으로 공격력이 강한 포지션이다. 따라서 하위리그인 트리플 A에 수준급 공격력을 가진 우익수 자원이 더 많을 가능성이 높다.

리그의 희소성 차이를 고려할 때 우익수 포지션에는 차별점이 한 가지 더 있다. 송구 능력이다. 메이저리그에선 좌익수와 우익수의 수비 난이도를 거의 비슷하게 본다. WAR(대체선수대비승리기여)을 계산할 때 사용하는 포지션 보정상수도 좌익수와 우익수가 같다. 하지만 KBO 리그에서는 다르다.

KBO 리그에서 강력한 송구 능력은 상대적으로 희소한 재능이다. 트리플 A에서 평균 키를 가진 투수가 KBO 리그에선 '타점이 높은' 투수로 변할 수 있듯이, 미국에서 평균 수준의 송구 능력도 KBO리그에선 '강견'으로 평가받을 수 있다. 게다가 우익수는 KBO 리그에서 상대적으로 공력력이 약한 외야 포지션이지만 미국에서는 반대다. 비슷한 수준의 재능이 미국에서 과소평가돼 있을 가능성이 높다.

외국인 선수 영입 예산이 충분하다면 그저 팀의 약점이 무엇인지 판단하고, 약점을 메울 수 있는 선수를 찾아 나서면 된다. 가격과 상관없이 가장 필요한 것이 무엇인지를 찾는 게 전략적 과제다. 하지만 예산이 한정되어 있다면 좀 다르다. KBO 리그 구단의 '예산 제약선'은 들쭉날쭉하지만 몇 년 단위로 보면 분명히 한계가 있다. 그렇다면 수급 시장의 동향과 리그별 희소성 효과도 따져 봐야 한다. 이런 것도 '합리적' 영입 전략이 아닐까.

신동윤(한국야구학회 데이터분과장)

데이터는 신비로운 마법도 절대적 진리도 아니다. 대신 "당신 야구 얼마나 해봤는데?" 라고 묻지도 않는다. 그것은 편견 없는 소통의 언어이며 협력의 플랫폼이다.

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토]이미숙, 등장부터 근사하게](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000305.400x280.0.jpg)

![[포토]이미숙, 반가워요!](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000304.400x280.0.jpg)

![[포토]강석우, 꽃할배의 러블리하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000303.400x280.0.jpg)

![[포토]강석우, 첫 하트포즈입니다](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000302.400x280.0.jpg)

![[포토]한지현, 둘째딸도 사랑해주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000300.400x280.0.jpg)

![[포토]오예주, 막내의 사랑스러운 포즈](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000299.400x280.0.jpg)

![[포토]오예주, 발랄하고 풋풋하게](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000296.400x280.0.jpg)

![[포토]'찬란한 너의 계절에' 화기애애한 제작발표회 현장](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000295.400x280.0.jpg)

![[포토]강석우, 따뜻함 묻어나는 미소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000294.400x280.0.jpg)

![[포토]취재진 질문에 답하는 이미숙](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000293.400x280.0.jpg)

![[포토]채종협, 찬에겐 멜로라기보단 성장드라마](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000291.400x280.0.jpg)

![[포토]이성경-채종협, 여러분의 봄을 책임질게요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000290.400x280.0.jpg)