실시간 뉴스

- 26초 만에 잃은 ‘UFC 챔피언’…타이틀 재도전 빨리 잡히나 “심각한 인대 손상 발견 안 됐다”

- 다 이루어질지니...병오년, 롯데가 반드시 PS에 진출하는 3가지 시나리오

- 교체까지 고려됐으나 재계약, '타격왕 출신'의 7억원 '파격 페이컷' [IS 비하인드]

- ‘언더커버 하이스쿨’ 서강준, 대상…“무겁고 당황스러워, 운 좋았다” [MBC 연기대상]

- 아이유X변우석, 함께 떴다…“예쁘게 봐 달라” 시상식 출격 [MBC 연기대상]

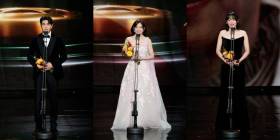

- “최고의 파트너”…강태오·진기주·김세정, 최우수연기상 영예 [MBC 연기대상]

- “마지막 작품 때 눈 안 보이고 귀 안 들려”…고 이순재, 공로 기리다 [MBC 연기대상]

- “이 상 하나 보고 와” 유재석♥유연석 맺어졌다…베커상 수상 [SBS 연예대상]

- 이선빈, “김영대vs이광수” 질문에…센스 만점 대답 [MBC 연기대상]

- 변우석, 아이유 도발 “고작 나와 혼인하겠다고?”…‘ 대군부인’ 일부 깜짝 공개 [MBC 연기대상]

무비위크

[인터뷰] "은퇴 고민한 적도" '내가 죽던 날' 김혜수의 상처와 고민(종합)

등록2020.11.05 14:33

영화 '내가 죽던 날'로 돌아온 배우 김혜수가 배우로서의 고민, 개인사가 남긴 상처에 대해 솔직하게 털어놓았다.

김혜수는 5일 오후 서울 삼청동 한 카페에서 진행된 인터뷰에서 "이 작품은 모든 사건과 인물들이 고통과 절망에서 시작한다. 그 캐릭터를 마주해야 하는 스스로가 어떤 태도를 취해야할지 고민이었다"면서 솔직한 이야기를 시작했다.

'내가 죽던 날'은 유서 한 장만 남긴 채 절벽 끝으로 사라진 소녀와 삶의 벼랑 끝에서 사건을 추적하는 형사, 그리고 그들에게 손을 내민 무언의 목격자까지 살아남기 위한 그들 각자의 선택을 그린 작품. 단편영화 '여고생이다'로 제10회 서울국제여성영화제 아시아 단편부분 최우수상을 수상한 박지완 감독의 메가폰을 잡았다.

김혜수는 섬의 절벽 끝에서 사라진 소녀 세진(노정의)의 사건을 조사하는 경찰 현수를 연기한다. 무언의 목격자 순천댁 역할의 이정은, 소녀 세진 역의 노정의와 호흡을 맞췄다.

'내가 죽던 날'은 좋은 시나리오임에도 불구하고 원활하게 투자를 받지 못했다. 그런 영화를 완성시킬 수 있었던 것은 포기하지 않았던 주연배우 김혜수 덕분이다.

투자가 쉽지 않았는데도 이 영화를 잡고 있었던 이유에 대해 김혜수는 "모르겠다. 마음이 좀 많이 갔던 것 같다. 시나리오로 봤을 때 정말 좋았다. 투자가 되기 쉽지 않아 보이기도 했다. 등장인물도 여성이 많고, 결과적으로 희망을 이야기하지만 과정이 어둡고 아프고 지난하게 느껴질 가능성이 농후하다. 영화 전반적으로 가라앉아 있으니까. 최근 마블 같은 영화에 열광하는 관객이 많기 때문에, 투자자 입장에서는 판단하기 쉽지 않을 터다"고 말했다. 이어 "용기가 필요한 작품이었다. 영화를 만드는 사람 중 하나인 배우 혹은 제작진은 많은 관객과 기쁨 즐거움을 나누면서 수익이 중요하다. 그럼에도 이런 영화 하나 정도는 있어야 하지 않을까. 그래서 우리는 '진짜 잘해야 한다'가 아니라 '제대로 해야 한다'였다. 막연한 믿음 같은 게 있었다. 이 영화를 반드시 제대로 해내는 게 유일한 목표였고 최고의 목표였다"고 했다.

그래서 김혜수는 이 영화를 반드시 제대로 해내기로 마음 먹었다. 평소 배역보다 김혜수가 더 돋보인다는 평에 대해 고민이 많았으나, 이번엔 그냥 모든 것을 놓고 오롯이 현수가 돼 보려 했다.

"연기를 잘하자는 것보다 진짜를 해야한다는 맘이 컸다. 그렇지 않으면 이 영화는 만들어놓고도 크게 문제는 없지만 와닿지 않을 가능성이 컸다"는 그는 "프로듀서가 남성 한 명, 여성 한 명이었는데 그들과는 내밀한 이야기를 많이 나눴다. 글로 봤던 캐릭터를 실제 캐릭터로 재연할 때 살아있게 만드는 과정이 필요하다. 극중 인물보다 늘 김혜수가 더 보인다는 말이 무게감 있는 숙제였다. 사실 제가 가진 것들, 개인이 드러나는 것들은 무의식적으로라도 배제하려고 했다. 이번에는 그런 것들로부터 자유로웠다. 이걸 구현하려면 내가 나의 어두운 면, 나의 상처나 고통을 감추고 시작하는 것 자체가 말이 안 됐다. 그런 이야기를 자연스럽게, 심도있게 했다"고 전했다.

관객을 위로하는 이 영화를 통해 자신 또한 위로받았다고 밝힌 김혜수. 먼저 자신의 괴로웠던 모친 빚투 사건과 관련된 개인사를 털어놓으며 당시 심경에 대해 이야기했다.

이에 대해 김혜수는 "개인사를 제가 처음 알게된 건 2012년이었다. 일을 할 정신이 아니었고 몰랐다. 처음 경험하는 일이었다. 현수가 '난 내 인생이 멀쩡한줄 알다가 이렇게 된 줄 몰랐다'고 하는데, 그 말이 제가 한 말이다. 언니가 물어보기에 '난 진짜 몰랐다'는 말을 한 적이 있다. 묘하게 그런 게 많았다. 일을 할 상태가 아니긴 했지만, 일을 하고 싶지 않기도 했다. 이 모든 문제가 제가 일을 하면서 생긴 것 같았다"라면서 "나는 일을 안 할 것이고, 할 수 없고, 정리할 건 정리해야겠다고 말했을 때, 함께 일하는 파트너가 '그냥 3년만 죽었다 생각하고 저희 믿고 같이 가시면 안 되겠냐'고 하더라. 시간이 지나고 나서 고마웠다. 그 상태로 했던 드라마가 '직장의 신'이었다. 정말 현수처럼 일을 하는 동안에는 잊을 수가 있더라. 결정적으로는 저도 현수처럼 친구가 있었고 도와주는 사람들이 있었고, 일이 돌파구가 돼주기도 했던 것 같다"고 솔직히 말했다.

오랜 시간, 많은 고민 끝에 지금의 김혜수가 있다. '내가 죽던 날'의 김혜수는 현재 그가 가진 연기 내공이 고스란히 담긴 작품. 큰 숙제를 해나가고 있는 김혜수의 복잡한 생각이 담긴 영화다.

그는 "정말 잘 뭘 몰랐던 것 같다. 또래 나이에 비해 많이 미숙했다. 그게 늘 컴플렉스이기도 했다. 어릴 때 데뷔하다보니 나이에 맞게 제대로 갖춰줘야할 것들이 많이 돼 있었고, 어른에 대한 동경의 시선이 있어서 저도 모르게 흉내냈다. 근데 대중은 뭐가 진짜고 아닌지 다 안다. 난 몰랐다. 열심히 했는데 몰라준다고 생각했다. 배우로서 활용할 수 있는 소스가 단조로웠다. 배우를 하기엔 너무 갖춰져있는 게 없었다. 너무 미숙했다"고 말하면서, " 배우가 배우로서 나를 드러낸다는 게 저에겐 큰 숙제였다. 정말 해내고 싶었다. 그냥 영화 속 인물이 되는 것 자체가 얼마나 어려운지를 지금까지 계속 알아가고 있다. 연기를 잘하고 못하고의 문제도 물론 있다. 근데 내가 캐릭터를 매개로 카메라 앞에서 얼마나 솔직할 수 있는지가 큰 관건이다. 이 영화가, 이 캐릭터가 늘 염두에 뒀던 가장 군더더기 없다. 내가 카메라 앞에서 얼마나 정직할 수 있는지 잘 드러내주는 캐릭터다. 내가 카메라 앞에서 얼마나 정직할 수 있는지, 테크니컬한 것보다 그게 더 중요한 것 같다"는 생각을 전했다.

한때는 은퇴를 고민하기도 했다는 김혜수는 "나는 나를 좋아한다. 자기애가 심한 게 아니라 그냥 괜찮다고 생각한다. 그러나 연기를 할 때는 내가 싫다. 한계를 직면해야 하는 순간을 마주하기 때문이다"라면서 "'여기까지 하고 조용히 은퇴하자'는 생각도 했다도 했다. 가진 것에 비해 잘 해왔다는 생각도 솔직히 든다. '그만하자. 이러다 죽겠다' 싶기도 하다"고 말했다.

그럼에도 계속 연기를 하게 된 힘은 무엇일까. "원동력이 아니라 관성이다"라고 답하면서 "'밀양'이 TV에서 하더라. 2017년이었다. TV로 보니 또 다르더라. 거기 나오는 배우들이 너무 위대하게 느껴졌다. '늘 나는 왜 20%가 부족할까'란 생각을 했었는데, 괴로운 게 아니라 마음이 심플하게 정리됐다. '그래 수고했다. 누가 의미를 부여하지 않아도 돼. 나에게 내가 의미를 부여하면 돼'라고 생각했다. 저렇게 훌륭한 배우들이 있다는 사실에 눈물이 나더라. 그리고 얼마 있다가 '국가 부도의 날' 시나리오를 봤는데 또 피가 거꾸로 도는 거다. '밀양'을 그때 TV에서 봤을 때 처음 느끼는 감정이었다. 그걸 자연스럽게 따라야 한다고 생각했다. 의도치 않은 순간에 확실히 그 감정을 느꼈다. 근데 너무 치사하게 몇개월 사이에 '이것까지만 하고 은퇴하자'는 생각을 했다"며 웃었다.

'내가 죽던 날'은 오는 12일 개봉한다.

사진=호두앤유엔터테인먼트, 강영호 작가

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![보안패치 끝냈다더니…KT 펨토셀, 39C3서 ‘30분 해킹’ 재현[only이데일리]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/12/PS25123001416T.jpg)

![[포토] 이수지, 표정 스포](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000263.400x280.0.jpg)

![[포토] 차태현, 젠틀맨의 하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000260.400x280.0.jpg)

![[포토] 전현무, 멋진 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000261.400x280.0.jpg)

![[포토] 이수지, 사랑스러운 미소로 날리는 하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000259.400x280.0.jpg)

![[포토] SBS 연예대상 MC들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000262.400x280.0.jpg)

![[포토] 유연석, 잘생겼어](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000257.400x280.0.jpg)

![[포토] '틈만 나면' 유재석-유연석, 하트 받으세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000258.400x280.0.jpg)

![[포토] 지예은-양세찬, 베스트커플상 기대해 볼게요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000256.400x280.0.jpg)

![[포토] 김종국, 훈훈한 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000255.400x280.0.jpg)

![[포토] 하하-양세찬, 뽀뽀 쪽](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000252.400x280.0.jpg)

![[포토] 송지효-지예은, 아름다운 투샷](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000254.400x280.0.jpg)

![[포토] 유재석, 하트 받으세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/12/30/isp20251230000250.400x280.0.jpg)