실시간 뉴스

- 롯데의 배려에 감동한 다카츠, 이틀 연속 유니폼 인증…무슨 일이길래

- ‘한국사 라이벌’ 최태성vs설민석, 방송 최초 맞대결…“세계관 충돌” (사기꾼들)

- 19기 남편 “예쁜 여자 있으면 볼 수도 있지”…박하선 또 경악 (이숙캠)

- 워니, 프로농구 4라운드 MVP…통산 4번째 수상

- 차승원, 일본서 ‘녹색 매운맛’ 찾아 삼만리… 오늘(5일) ‘차가네’ 본방송

- “초심 잃지 않겠다는 마음 담았다” 부천, K리그1 첫 유니폼 공개

- 민희진 오케이 레코즈 베일 벗었다…”많은 것 다가와, 마음에 들 거야”

- '플래그 중심 팀 구축' 댈러스, 데이비스 워싱턴으로 트레이드…1R 지명권 2장+2R 지명권 3장 포함

- 자취 20년차 한경록, ‘나혼산’ 출격…개성 가득 하우스 공개

- 비 내리고 칙칙한 밀라노…개막 앞두고도 한산한 분위기 [2026 밀라노]

야구

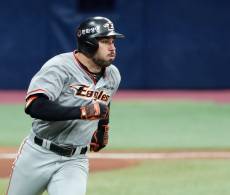

FA 이적 도미노 효과? B·C등급 타임이 온다

등록2021.12.16 13:40

해태(현 KIA) 타이거즈 투수 이강철(현 KT 위즈 감독)은 1999년 11월 자유계약선수(FA) 자격을 얻어 삼성 라이온즈로 이적했다. 계약 조건은 3년 총액 8억원. KBO리그 역대 최초의 FA 이적 사례였다. 한 달 뒤인 12월에는 LG 트윈스 출신의 FA 포수 김동수가 다시 삼성과 3년 총액 8억원에 사인했다. 새로 도입한 FA 제도가 서서히 프로야구에 큰 지각변동을 일으키고 있다는 걸 실감하게 만든 '사건'이었다.

그 후 지난해까지 총 45명의 선수가 FA 자격으로 이적에 성공했다. 특히 FA 몸값 광풍이 일던 2016년과 2017년엔 2년 연속 7명이 팀을 옮겨 역대 최다 이적 기록을 썼다. 2018년에도 선수 4명이 좋은 조건으로 새 둥지를 찾았다.

활발하던 이적 시장이 주춤해진 건, KBO리그에 '몸값 거품 경계령'이 떨어진 2019년부터다. 대부분의 구단이 지갑을 닫았고, 이적 선수가 눈에 띄게 줄었다. 그해 팀을 옮긴 FA 선수는 '역대급' 최대어였던 포수 양의지(두산 베어스→NC 다이노스)가 유일했다. 2020년 역시 내야수 안치홍만 KIA에서 롯데 자이언츠로 소속팀을 옮겼다.

지난 시즌에는 이적 선수가 다시 3명으로 늘었지만, 한 팀(두산)에서 FA 7명이 우르르 쏟아진 영향을 크게 받았다. 두산이 내부 FA 전원을 붙잡을 수 없는 상황이어서다. 스토브리그에는 내야수 오재일(삼성)과 최주환(SSG 랜더스)이 유니폼을 갈아입었고, 투수 이용찬은 시즌 도중 NC와 계약해 조금 늦은 스타트를 끊었다.

올해는 분위기가 다르다. 벌써 삼성 출신 외야수 박해민과 두산 출신 FA 외야수 박건우가 지난 14일 각각 LG와 NC로 이적했다. NC 간판타자였던 FA 외야수 나성범도 고향팀 KIA와 초대형 계약에 합의했다는 소문이 파다하다. NC가 박건우 영입을 공식 발표하면서 이 가설에 더 무게가 실렸다.

이뿐만 아니다. 원 소속구단 잔류가 유력해 보였던 투수 양현종(전 KIA)과 외야수 김현수(전 LG) 역시 협상 과정의 잡음이 외부로 흘러나오고 있다. "FA 시장에 '무조건'은 없다"는 진리를 재확인하고 있는 셈이다. 최근 3년간의 시장 상황과 달리, 예상보다 더 많은 이합집산이 벌어질 조짐이다.

동시에 많은 구단이 재빨리 계산기를 두드리기 시작했다. A등급 선수들에 가려 관심권 밖으로 밀려나 있던 B·C등급 FA 선수들에게도 서서히 협상 테이블이 열리는 모양새다. 국가대표 출신인 내야수 박병호와 황재균, 외야수 손아섭이 대표적이다. 이들은 35세 이상(박병호)이거나 FA 재자격(황재균·손아섭)을 얻어 A등급을 피했다. '에이징 커브'나 높은 보상금 등은 걸림돌이 될 수 있지만, 마음 급한 구단들은 모든 가능성을 열어둔 채 새로운 전력보강 카드를 찾고 있다. 요동치는 FA 시장이 만들어낸 '도미노 효과'다.

배영은 기자

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토] 조인성, 조과장 하트에 심쿵](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000345.400x280.0.jpg)

![[포토] 조인성, 멋진 조과장](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000346.400x280.0.jpg)

![[포토] 박정민, 어색한 손가락 하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000344.400x280.0.jpg)

![[포토] 박정민, 청청 패션 어때요?](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000341.400x280.0.jpg)

![[포토] 박해준, 수줍은 하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000340.400x280.0.jpg)

![[포토] 박해준, 부드러운 카리스마](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000342.400x280.0.jpg)

![[포토] 신세경, 미모에 홀릭](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000339.400x280.0.jpg)

![[포토] 신세경, 아름다운 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000343.400x280.0.jpg)

![[포토] '휴민트', 기대해도 좋아요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000350.400x280.0.jpg)

![[포토] '휴민트', 여러분들 하트 받으세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000349.400x280.0.jpg)

![[포토] '휴민트', 멋진 주역들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000348.400x280.0.jpg)

![[포토] '휴민트' 화이팅](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/04/isp20260204000336.400x280.0.jpg)