실시간 뉴스

- '봄 배구' 경쟁 한창인데 임명옥·정지윤 시즌 아웃, 부상을 조심하라

- '이달의 선수 팬투표' 3개월 연속 1위...한태양 "실력에 비해 많은 응원 받아...좋은 모습 보여줄 것" [IS 타이난]

- 곽진영 김치, HACCP 인증 표시 또 적발…과태료 부과

- 자이언츠 전성기 이끈 동료...손아섭 응원한 전준우 "야구 정말 잘하는 동생, 잘 됐으면" [IS 타이난]

- '은퇴 후 1년' 구자철의 냉정한 평가 "100점 만점에 51점. 이제 출발선" [IS인터뷰]

- '연습경기 삼성전' 원태인이 대표팀 가서 상대하고 싶은 타자는? "김영웅, 많이 컸다"

- 은반 위 예술 경쟁…김연아 시대 이후 새 역사 도전하는 한국 피겨 [2026 밀라노]

- "한화 출신 폰세 영입→최고 가성비 계약"…토론토 스토브리그, 현지서 역대급 평가

- [TVis] 윤유선 ‘♥판사 출신 남편’과 98일 만에 결혼…“하루도 안 빠지고 만나”(동상이몽)

- [TVis] 윤유선 ‘♥판사 출신 남편’ 최초 공개…“외모는 안 봤다” 솔직 입담 (동상이몽)

야구

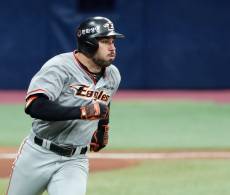

"엄청난 스토리" 서튼의 남자, 롯데 박승욱

등록2022.04.07 07:09

"그가 가진 스토리가 엄청나다."

래리 서튼 롯데 자이언츠 감독이 유격수 박승욱(30)을 두고 한 말이다.

박승욱은 올 시즌 초반 롯데 전력의 '키맨'이다. 수비에선 선발 유격수 자리를 꿰찼고 공격에서는 1번과 9번을 번갈아 가면서 맡는다. 기록이 크게 두드러지지 않지만 '약방의 감초' 같은 존재. 롯데 유니폼을 입은 첫 시즌, 개막전 엔트리에 이름을 올렸다는 것만으로도 팀에서 거는 기대를 엿볼 수 있다.

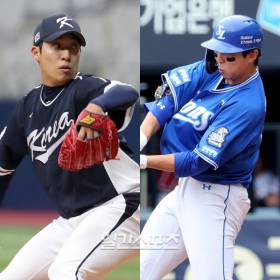

6개월 만에 만든 반전 스토리다. 박승욱은 지난해 10월 팀 내 경쟁에서 밀려 KT 위즈에서 방출됐다. KT가 창단 첫 통합 우승을 차지하며 구단 역사를 새롭게 쓴 순간, 박승욱은 선수 생활의 갈림길에 섰다. 세대교체 기조가 강한 리그 분위기상 은퇴 수순을 밟는 듯했다. 벼랑 끝에 몰린 그에게 손을 내민 건 롯데. 11월 입단 테스트를 제의했고 박승욱은 이 기회를 잡았다.

박승욱의 '생존'을 누구보다 놀라워하는 건 서튼 감독이다. 서튼 감독은 "박승욱은 마무리 캠프 기간 우리 팀에 와서 같이 훈련했다. 계약이 게런티(보장) 된 게 아니었다. 계약이 게런티 되지 않았다는 건 1군으로 기용한다는 보장이 없는 것"이라고 당시 상황을 회상했다. 이어 "서른 살이 된 베테랑급 중에선 '1군 게런티가 없다면 굳이 시간을 낭비할 필요가 있을까'라는 생각을 하는 선수도 있을 거다. 박승욱은 그런 케이스가 아니다. 누구보다 열심히 했고 선수들과 조화를 이뤘다. 오픈마인드로 코치들이 하는 얘길 적극적으로 들으려고 했다"고 다른 부분을 설명했다.

박승욱은 시범경기를 타율 0.303(33타수 10안타)으로 마쳤다. 수비도 준수했다. 하지만 거인군단의 주전 유격수 자리는 트레이드로 영입한 이학주에게 돌아갈 것으로 전망됐다. 하지만 그가 부상으로 전열에서 이탈하자 첫 번째 대안으로 박승욱이 떠올랐다. 서튼 감독은 "자기 것을 바꾸려는 의지가 돋보였던 박승욱에게 기회가 왔다. (정식) 계약이 된 뒤에도 안주하지 않고 매일 1%씩 성장하려고 발버둥 치는 걸 봤다. 방출됐던 선수가 타 팀에 와서 (테스트받는 게) 부끄러울 수 있지만 개의치 않고 최선을 다했다"고 극찬했다.

박승욱은 SK 와이번스(현 SSG 랜더스) 시절 손꼽히는 내야 유망주였다. 2013년 캠프에선 메이저리그 수석코치 출신의 수비·주루 인스트럭터 조이 코라가 장래성을 인정한 선수였다. 성실함도 돋보였다. 2군(퓨처스) 훈련장에서 가장 가까운 곳에 사회복무요원 근무지를 배정받으려고 주소를 강화SK퓨처스파크로 옮긴 건 유명한 일화다. 하지만 1군만 서면 몸이 굳어졌다. 그 결과 2019년 5월 KT로 트레이드됐다. 내야진이 약한 KT에서 새로운 기회를 노렸지만, 뜻대로 풀리지 않았다.

SK와 KT를 거치면서 한뼘 더 성장했다. 롯데는 박승욱의 야구를 보여줄 수 있는 마지막 기회일지 모른다. 그는 "KT에서 방출되고 1군에서 야구하는 게 목표였는데 구단에서 감사하게도 기회를 줬다. 지난 시간을 돌이켜보면 후회가 남는 것들이 많아 다시 야구하게 되면 후회 없이 해보고 싶었다"며 "캠프 때부터 철저하게 준비하니 시범경기를 통해 좋은 결과가 나오더라. 개막전 선발 출전이란 영광스러운 기회도 잡게 됐다. 시즌 때도 이 감각을 잘 이어나가려고 한다"고 각오를 밝혔다.

서튼 감독은 "박승욱은 캠프 기간 자신이 할 수 있는 걸 보여줬고 기회를 얻어냈다. 이게 야구의 아름다운 점 중 하나"라며 "누구든지, 언제든지 기회가 갈 수 있다. 하지만 준비된 자만이 그 기회를 얻을 수 있다"고 했다.

창원=배중현 기자 bae.junghyune@joongang.co.kr

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토] 나빌레라, 화려한 엔딩](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/03/isp20260203000232.400x280.0.jpg)

![[포토] 나빌레라, 우아하게 날아오르는 나비들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/03/isp20260203000231.400x280.0.jpg)

![[포토] 나빌레라 릴라, 치명적인 엔딩 포즈](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/03/isp20260203000230.400x280.0.jpg)

![[포토] 나빌레라 릴라, 치명적인 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/03/isp20260203000229.400x280.0.jpg)

![[포토] 나빌레라 애니, 우아한 나비 무브먼트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/03/isp20260203000228.400x280.0.jpg)

![[포토] 나빌레라 사야, 귀여운 똑단발](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/03/isp20260203000227.400x280.0.jpg)

![[포토] 나빌레라, 멋진 나비들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/03/isp20260203000226.400x280.0.jpg)

![[포토] 나빌레라, 뛰어~](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/03/isp20260203000225.400x280.0.jpg)

![[포토] 나빌레라, 신나는 '노리미트' 무대](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/03/isp20260203000224.400x280.0.jpg)

![[포토] 나빌레라, 우아한 나비들](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/03/isp20260203000223.400x280.0.jpg)

![[포토] 나빌레라, 군무 착착](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/03/isp20260203000222.400x280.0.jpg)

![[포토] 나빌레라, 쿵짝쿵짝](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/03/isp20260203000218.400x280.0.jpg)