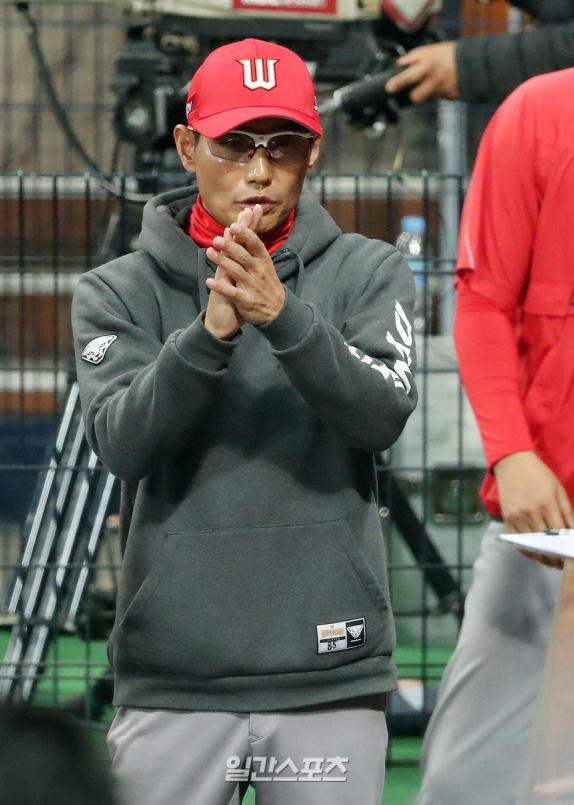

염경엽 LG 트윈스 감독은 지난해 11월 부임 후 '투수'에 집중했다. 빠르게 선수단을 파악한 그는 겨우내 더 많은 선발 자원을 확보하고 불펜 뎁스(선수층)를 강화하는 데 주안점을 뒀다.

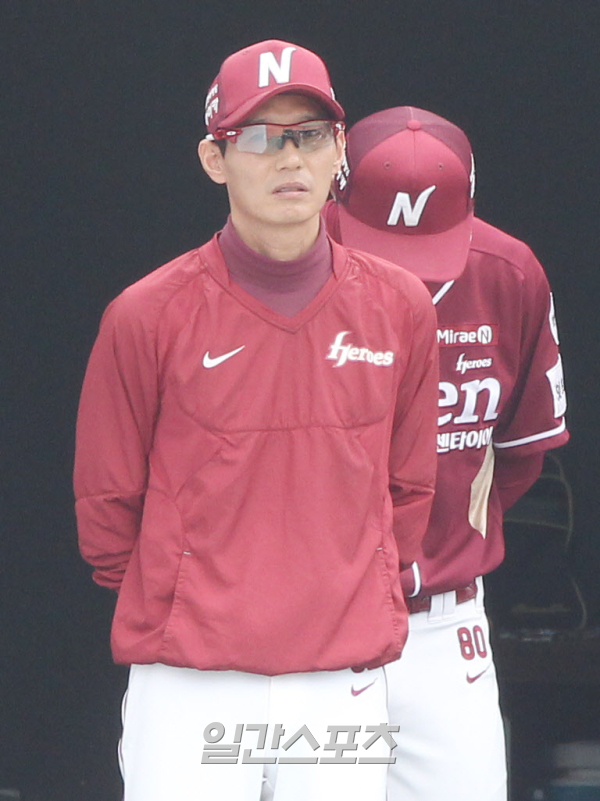

염경엽 감독은 3일 정규시즌 우승을 확정한 뒤 본지와 인터뷰에서 "타격으로 1등 할 수 없다는 걸 감독으로서 이미 경험했다. 선발과 불펜을 어느 정도 만들어 낼 수 있느냐가 승부였다"고 돌아봤다. 여기서 말한 '경험'은 2014년의 실패다. 당시 염 감독은 넥센 히어로즈를 이끌고 한국시리즈(KS) 무대를 밟았다. 그해 박병호(현 KT 위즈) 강정호(은퇴) 등이 주축으로 활약한 넥센은 리그 팀 홈런 1위(128경기·199개)에 오른 타격의 팀이었다. '다이너마이트 타선'을 앞세워 창단 첫 KS 우승을 노렸지만 결국 '투수 왕국' 삼성 라이온즈에 밀려 준우승에 그쳤다.

2020시즌이 끝난 뒤 잠시 야인으로 돌아간 염경엽 감독은 '야구는 투수 싸움'이라는 걸 다시 한번 깨달았다. 넥센(2013~2016)과 SK 와이번스(2019~2020)를 감독으로 지도한 뒤 내린 결론이기도 했다. 그는 "(LG 감독으로 선임되기 전까지) 2년 동안 쉬면서 그동안 잘했던 점과 그렇지 않았던 걸 생각했다. 그런 게 (올해 LG를 이끄는) 자양분이 됐다"며 "3명(고우석·정우영·이정용)에 치우치면 팀이 힘들다고 봤다. 훨씬 더 많은 카드를 확보해야 한다고 생각했다. 감독으로 경험한 실패들이 그런 준비를 하게 했는데 그게 잘 맞아떨어졌다"고 말했다.

공을 들인 건 불펜이었다. LG는 지난해 홀드왕(정우영)과 구원왕(고우석)을 동시 배출한 만큼 "불펜이 강하다"는 평가를 들었다. 염경엽 감독의 생각은 달랐다. 필승조의 의존도가 높으면 그만큼 팀이 위기에 노출될 수 있다고 판단했다. 크게 주목받지 못한 백승현과 유영찬을 중용하고 신인 박명근을 개막전부터 기용한 것도 바로 이 이유다. 현장에선 "필승조가 2개"라는 우스갯소리가 나올 정도로 불펜 활용 폭이 넓어졌다. 유비무환은 위기의 순간 빛을 발했다. 시즌 초반 정우영과 고우석이 부진에 부상까지 겹쳐 허덕일 때 대체 자원이 빈자리를 채웠다.

LG의 불펜 평균자책점은 KBO리그 1위. 선발이 흔들리면 불펜, 불펜이 주춤할 때는 선발이 힘을 내면서 서로를 보완했다. 탄탄한 마운드는 1994년 이후 멈췄던 LG의 우승 시계를 29년 만에 돌리는 원동력이 됐다. 염경엽 감독은 "4월부터 5월까지 정말 힘들었다. 선발과 중간이 모두 흔들렸고 필승조는 무너졌다. (외국인 투수) 켈리까지 헤매니까 (성적이) 바닥을 뚫을 수 있겠다는 생각까지 들었다. 굉장한 위기였다"며 "운 좋게 어린 필승조가 만들어졌고 타격이 맞물리면서 5월에만 (승패 차이) +10을 했다. 한 시즌 팀을 운영하는 데 큰 여유가 만들어졌다"고 말했다.

부담이 없었던 건 아니다. 염경엽 감독은 "조급해질 수 있었는데 선수들이 믿음을 줬다. 내겐 엄청난 힘이었다"며 "선수들이 이겨내지 못하면 LG의 미래도 힘들어질 수 있었다. 선수들이 성장하면서 올해뿐만 아니라 내년에도 우린 더 강해질 수 있게 됐다. 어린 선수(투수)를 2~3명 더 키워낸다면 LG의 미래는 더 밝아질 거"라고 확신했다.

배중현 기자 bjh1025@edaily.co.kr

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[속보]미·이란 긴장 고조에 뉴욕증시 흔들…사모신용 불안까지 겹쳐](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/02/PS26022000090B.jpg)

!['2배 베팅' 달려드는 개미…한달새 17만명 늘었다[only 이데일리]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/02/PS26022000064T.jpg)

![[포토] 김세정, 줌 유발 미모](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000017.400x280.0.jpg)

![[포토] 김세정, 잃지 않는 미소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000020.400x280.0.jpg)

![[포토] 김세정, 설레는 미소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000021.400x280.0.jpg)

![[포토] 김세정, 예쁜 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000018.400x280.0.jpg)

![[포토] 김세정, 포즈도 척척](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000019.400x280.0.jpg)

![[포토] 김세정, 걷기만 해도 화보](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000016.400x280.0.jpg)

![[포토] 김세정, 러블리함 가득](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000014.400x280.0.jpg)

![[포토] 김세정, 추위도 따뜻하게 하는 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000015.400x280.0.jpg)

![[포토] 김세정, 사랑스러운 요정의 걸음걸이](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000012.400x280.0.jpg)

![[포토] 김세정, 새벽부터 부지런히 공항으로~](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/20/isp20260220000013.400x280.0.jpg)

![[포토]이미숙, 등장부터 근사하게](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000305.400x280.0.jpg)

![[포토]이미숙, 반가워요!](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/19/isp20260219000304.400x280.0.jpg)