실시간 뉴스

- ‘서울대 출신’ 김태희, 유창한 영어 인터뷰 화제… 할리우드 데뷔 기대

- [TVis] 허경환, ‘사지연장술’ 최소 4000만 원… “가볍게 생각하면 안 돼” (‘미우새’)

- [TVis] 허경환, ‘사지연장술’ 상담… “키 때문에 결혼 못해, 망설이는 여자도” (‘미우새’)

- [IS 패장] 2-1→2-3 역전패…4연승 끊긴 김은중 감독 “결국엔 집중력 차이”

- ‘9살 연하♥’ 이종훈, 아빠 된다… “21주 차 건강한 아들, 외모는 엄마 닮길”

- [IS 승장] ‘홈 승리·2위 탈환에도…웃지 못한 황선홍 감독 “이창근 부상 심각할 듯”

- [TVis] 안재욱, ‘16살 차이’ 빅뱅 태양과 자존심 대결… “1등은 태양” (‘미우새’)

- [TVis] 안재욱, 엄지원과 진한 키스신에… “아내, 웃으면서 주먹 툭” (‘미우새’)

- [TVis] 이미주, 미모의 절친 외면해 분노… “허리도 잡았으면서” (‘진짜 괜찮은 사람’)

- [포토] 승리 인사하는 김경문 감독

생활/문화

[승마] 그림 속 말 이야기 ⑦ 백지위임장

등록2012.02.24 15:02

▲화가 이지은

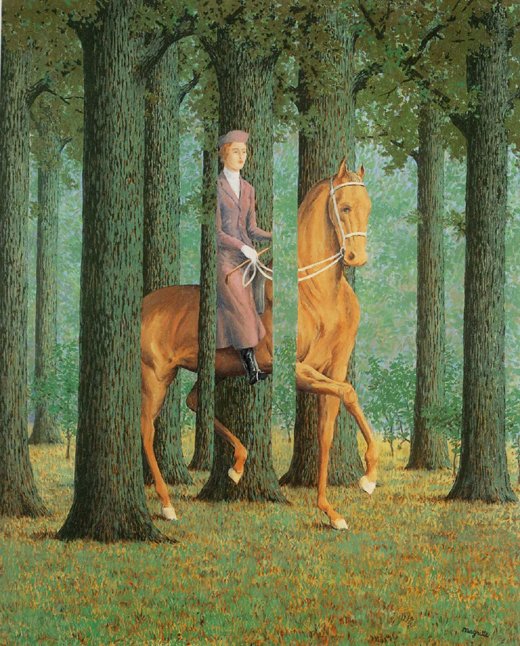

르네 마그리트(벨기에·1898-1967)의 '백지위임장'이라는 작품(캔버스 유채·크기 81.3x65.1cm)으로 1965년에 그려졌다.

마그리트는 평생을 실재와 환상의 관계를 연구했는데, 어머니의 자살이 이러한 예술적 테마를 갖게 된 결정적인 사건이었다. 마그리트의 어머니는 1912년 3월 강물에 뛰어들어 자살했고 그것은 우연한 사건이 아니었다. 그녀는 반복되는 자살기도로 인해 방에 갇혀있었으나 탈출했다. 탈출후 며칠간 실종되었던 그녀는 강에서 발견되었는데 당시 얼굴이 옷에 덮여있었다고 전해진다(13세의 마그리트는 그것을 직접 보았다). 이와 같은 형상은 '연인들(1928)'을 비롯한 1927~28년 사이의 그림에서 자주 발견된다. 마그리트는 1920~21년에 보병대에 복무했고 좌익정치관을 가지고 있어 한 때 공산당에 입당했다.

그런데 그가 그린 포스터가 당에 의해 계속해서 거부당하자 탈당하여 그의 인생의 테마인 '미스터리(어디에도 속하고 어디에도 속하지 않는 것)'로 돌아간다. 1946년에는 초기 작품의 테마였던 폭력성과 비관주의를 버리고, 1947~48년에는 생계를 위해 피카소·브라크·키리코 등을 모작했고 1948년 말 다시 초기의 초현실주의적 작품으로 돌아간다. '백지위임장'은 마그리트 말년의 작품으로, '무제한의 자유(미스터리는 아무것도 의미하지 않으므로)'를 의미하는 작품이다. 그림에는 말을 탄 여인과 숲이 나온다. 그리고 그것들은 가까운 사물이 그 뒤의 사물들을 덮는 방식으로 보인다는 교합의 원칙을 어기고 불가능한 방식으로 엮여 있다.

이것은 다른 차원의 시간을 엮은 느낌을 주며 불합리한 방식으로 결합된 상황에 의해 빈 공간조차도 사물처럼 다뤄진다. 그림에서 여인은 그 누구도 아니고 반대로 누구나 될 수 있을듯 한 희미한 인상, 즉 망자와 같은 인상을 주는 반면 말은 굉장히 충실하게 묘사돼 있어 그녀를 숲과 이어주는 매개체 같은 느낌을 준다. 평생을 어머니의 자살과 전쟁, 사상적 갈등 등 대립적인 상황 속에서 그가 그린 그림은 '아무리 가까워도 실재는 아닌 것'이었다. 만약 그가 어머니를 그리려고 했다고 한들 그림 속의 여인은 어머니가 아니다. 말도, 숲도, 역시 모두 실재가 아니다. 오히려 그렇기 때문에 그가 그린 사물들은 현실에서 멀어져 시적인 이미지로 변환되어 그에 의해 새롭게 배열되고 직조되어 눈에 보이는 질서에서 벗어나 무한한 자유를 갖는다.

▲양희원 kra부산경남경마공원 교관

화가는 말에 대해 전혀 모르는 사람이다. 물론 그림의 주제가 말이 아니고 화가도 말에 집중하지 않고 있는 것은 사실이지만 기본적으로 말에 대한 상식이 없어 보인다. 또 그림을 그릴 때 말을 보고 그린 것이 아니라 생각나는 대로 그렸을 가능성이 높다.

가장 대표적인 것이 굴레다. 그림에 나오는 말의 굴레는 굴레의 가장 중요한 역할인 말의 입을 제어 할 수도 없고 재갈을 물리기도 어렵다. 또 고삐와 연결된 재갈을 억지로 물려도 재갈이 재 역할을 할 수 없는 구조다. 특히 말이 고갯짓을 한번만 해도 굴래가 벗겨질 수 있는 아슬아슬한 상황이다. 안장의 위치에 안장으로 보기 어려운 것이 있다. 하지만 복대와 등자가 보이기 때문에 안장이 있다고 볼 수밖에 없지만 그림에 나오는 형태의 안장은 현실적으로 찾아보기 어렵다.

말의 발걸음 상태는 형태상 속보를 하고 있다. 그러나 세상에서 말을 가장 잘 타는 사람도 그림처럼 탈 수는 없다. 안전을 담보할 수 없고 말에 오르기도 어렵다. 품종은 알 수 없으나 화각 유럽인인 것을 감안하면 웜블러드일 가능성이 가장 높다.

말을 모르는 사람이 그렸고 중간 중간 말의 몸이 끊어져 있기 때문에 비율이 애매해 보인다. 또 목의 위치가 높다. 하지만 그림속의 말 같은 체형을 가진 말은 충분히 있을 수 있다. 사람이 다르듯이 말도 각기 다르다.

정리=채준 기자

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![中·日서도 난치병 예방·치료 의미 있는 성과 ‘속속’[클릭, 글로벌 제약·바이오]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/08/PS25081000530B.jpg)

![‘백기사’ 형인우 대표, 73억 투입해 엔솔바이오 주가 하락 제동[화제의 바이오人]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/08/PS25081000401T.jpg)

![[단독]F&F 제명 카드 꺼냈다…테일러메이드 매각 갈등 격화](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/08/PS25081000358T.jpg)

![[포토] 승리 인사하는 김경문 감독](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/10/isp20250810000362.400x280.0.jpg)

![[포토] 김경문 감독, 승리 인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/10/isp20250810000361.400x280.0.jpg)

![[포토] 손아섭, LG전 승리의 주인공](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/10/isp20250810000360.400x280.0.jpg)

![[포토] 한화, LG에 진땀승](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/10/isp20250810000359.400x280.0.jpg)

![[포토] 김서현-최재훈, 쫄렸지 ?](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/10/isp20250810000358.400x280.0.jpg)

![[포토] 김서현-최재훈, 승리 세리머니](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/10/isp20250810000357.400x280.0.jpg)

![[포토] 김서현-최재훈, 이겼다](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/10/isp20250810000356.400x280.0.jpg)

![[포토] 오스틴, 파울플라이에 화가](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/10/isp20250810000355.400x280.0.jpg)

![[포토] 역투하는 김서현](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/10/isp20250810000354.400x280.0.jpg)

![[포토] 김서현, 강속구로 끝낸다](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/10/isp20250810000353.400x280.0.jpg)

![[포토] 김서현, 9회 마무리 등판](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/10/isp20250810000352.400x280.0.jpg)

![[포토] 9회 등판한 함덕주](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/08/10/isp20250810000351.400x280.0.jpg)