실시간 뉴스

- 금기의 빗장이 열렸다! 말리닌의 백플립! 밀라노는 함성 가득 [2026 밀라노]

- 테니스 국가대항전서 "가입시더" 외친 권순우의 반격, 오늘 2라운드 진출 도전

- '또·또·또 우승권' 김시우 파죽의 상승세, WM 피닉스 오픈 3R 공동 2위

- 'PGA→LIV' 안병훈, 데뷔전에서 공동 9위…단숨에 韓 최고 성적

- 여권·훈련 장비 도둑맞았다…이스라엘 봅슬레이 대표팀 절도 피해 [2026 밀라노]

- 한국 기업 미국 특허 강세, 삼성전자 4년 연속 1위

- "역시 경험자" 기타 치며 즐기는 듯 했지만.. 첫 승 이후 눈물 펑펑, '누나' 김선영의 남모를 중압감 [2026 밀라노]

- [왓IS] 눈물의 제막식 후…구준엽♥故서희원, 오늘(8일) 결혼기념일

- 십자인대 파열에도 거침없이 설원을 내려오는 42세 '스키 전설' [2026 밀라노]

- “박재범 생각하며 만들어”…‘홍대 여신’ 요조 러브콜에 화답 (‘사당귀’)

야구

[김인식의 클래식] 기장 세계청소년야구선수권대회를 바라보며

등록2019.09.17 06:00

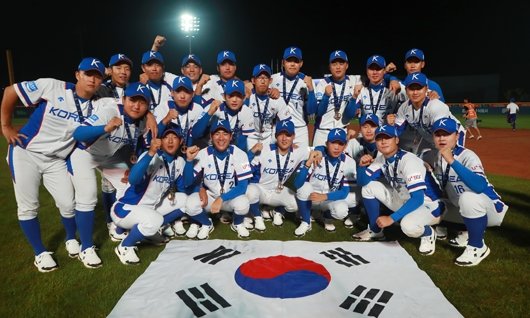

지난 8일 제29회 WBSC 기장 세계청소년야구선수권대회가 막을 내렸다. 한국 대표팀은 결승 진출에는 실패했지만, 호주와의 3,4위전에서 극적인 홈런 한 방으로 유종의 미를 거뒀다.

그동안 세계청소년야구선수권대회는 야구 스타가 탄생하는 등용문에 가까웠다. 한국은 미국 뉴악에서 열린 1회 대회에서 우승을 차지했는데 당시 멤버가 선동열(고려대) 조계현(군산상고) 김건우(선린상고) 등이다. 1994년 14회 대회 우승을 달성했을 때는 이승엽(경북고) 박정진(세광고) 김선우(휘문고) 등 투타 멤버가 탄탄했다. 대부분의 선수가 프로에서도 두각을 나타냈다.

2000년 19회 대회 우승 때도 마찬가지다. 당시 캐나다 애드먼튼에서 열린 대회에서 이대호(경남고) 김태균(북일고) 정근우(부산고) 이동현(경기고) 등이 주축을 이뤘다. 2006년에는 김광현(안산공고) 양현종(광주동성고) 이용찬(장충고) 김선빈(화순고)이 중심이 돼 우승을 손에 넣었다. 한국의 마지막 우승으로 남아 있는 2008년 23회 대회에서는 허경민(광주제일고) 안치홍(서울고) 정수빈(유신고) 박건우(서울고) 김상수(경북고) 등이 팀을 이끌었다.

하지만 24회 대회부터 한국은 우승을 차지하지 못했다. 공교롭게도 이후 프로야구를 이끌어갈 대형 스타의 명맥이 끊긴 느낌이다. 2년 전 대회를 통해 강백호(서울고)라는 대형 선수가 발굴됐지만, 복수의 선수가 눈길을 끌었던 이전과 달랐다. 대회 성적과 스타 발굴이라는 두 마리 토끼를 모두 놓쳤다.

세계청소년야구선수권대회는 선수가 이름을 어필할 수 있는 좋은 무대다. 1981년 선동열은 압도적인 모습을 바탕으로 미국의 관심을 받았다. 1994년 김선우도 대회에서의 활약이 미국 진출(보스턴 계약)의 디딤돌이 됐다. 2000년 추신수 역시 대표팀을 우승으로 이끌면서 시애틀과 계약해 미국으로 넘어갔다. 국제대회를 통해 좋은 성적을 거두면서 선수가 좀 더 큰 무대로 가는 건 선순환에 가깝다. 물론 해외가 아니더라도 프로야구 유니폼을 입고 좀 더 많은 스포트라이트를 받는 것도 좋은 현상이다.

최근 끝난 기장 세계청소년야구선수권대회는 눈여겨볼 필요가 있다. 대표팀의 성적은 3등으로 앞서 우승을 차지했던 것과 다르다. 하지만 팀 성적과 별개로 기대를 걸어볼 자원이 눈에 꽤 들어왔다. 우선 투수 쪽에선 소형준(유신고)과 최준용(경남고) 장재영(덕수고)이다. 특히 소형준은 공의 회전력도 좋고 공도 빠르더라. 오랜만에 실전 경기에서 시속 147~8km를 찍는 투수를 봤다. 연습 때 아무리 시속 150km를 던져도 실전에서 나오지 않으면 큰 의미가 없다. 체격을 비롯해 모든 면에서 성장을 기대할 수 있는 투수다. 소형준과 최준용은 이미 KT와 롯데의 1차 지명을 받았다.

타자 쪽에서는 이주형(경남고)과 박주홍(장충고)의 활약이 좋았다. 여기에 키(163cm)는 작아도 빠른 주력을 바탕으로 야구 센스를 유감없이 보여준 김지찬(라온고)도 괜찮았다. 김지찬은 휴스턴의 간판타자 호세 알투베를 연상케 했다. 키가 168cm인 알투베는 아마추어나 마이너리그에 있을 때 체격이 크지 않았다. 하지만 지금은 몸집을 키워 기대 이상의 모습을 보여주고 있다. 최근 5년 연속 두 자릿수 홈런을 때려낼 정도로 파워도 장착했다. 김지찬도 프로에서 담금질을 잘해 알투베 같은 선수로 발전하는 모습을 기대해본다.

비록 우승은 놓쳤다. 그렇다고 프로야구를 이끌어날 재목이 없었던 건 아니다. 투타에서 최선을 다한 선수들이 과거 선배들의 뒤를 잇는 큰 선수로 성장했으면 하는 바람이다.

김인식 전 국가대표 감독

정리=배중현 기자

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![너무 추운 호텔방, 체크인 후에도 환불될까[호갱NO]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/02/PS26020800029T.jpg)

![일단 잦아든 공포…재부각되는 美경제지표[코인 위클리뷰]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/02/PS26020800027T.jpg)

![[포토] 인사말 하는 에이티즈 종호](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000460.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 에이티즈 민기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000461.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 에이티즈 홍중](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000459.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 에이티즈 우영](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000458.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이티즈 산, 그렇게 쳐다보면 형 또 설레](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000457.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 에이티즈 여상](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000456.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 에이티즈 윤호](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000455.400x280.0.jpg)

![[포토] 인사말 하는 에이티즈 성화](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000454.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이티즈 종호, 쌍 엄지척](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000448.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이티즈 종호, 곰돌이의 손하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000446.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이티즈 종호, '명창 하리보'의 당당함](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000447.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이티즈 우영, 프린스의 맥박 짚기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/05/isp20260205000444.400x280.0.jpg)