실시간 뉴스

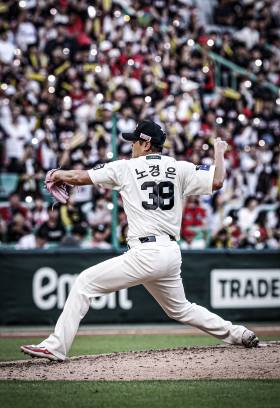

- '최고령 WBC' 1월부터 몸을 만든 1984년생 투수 노경은, 구단은 엄지척 [IS 피플]

- '최가온 금메달 경기 패싱 논란' JTBC "시청자의 선택권 고려해 쇼트트랙 중계 유지" [2026 밀라노]

- “CHOI가 올림픽 역사를 만들었다” 17세 스노보드 선수 ‘포스’ 최가온 [2026 밀라노]

- ‘대세’ 한로로, 부산 팝업 깜짝 등장... 몽환적 패션에 눈길

- JTBC 측, 최가온 금메달 본채널 미중계 논란에... “시청자 선택권 고려” [전문]

- ‘아기 맹수’ 김시현, 냉장고 앞 눈빛 돌변... 냉이 된장라면 공개 (나혼산)

- SK하이닉스, '채용 고속도로' 개통...내달부터 대학 전국 투어

- 김선호, 논란 딛고 무대로... 오늘(13일) ‘비밀통로’ 개막

- 배우 출신 스노보드 심판 박재민 "트라우마 극복한 최가온, 대박 기술보다 클린" [직격인터뷰]

- 캠프지 대만에서 게임장 출입에 성추행 의혹까지? 롯데 "상황 파악 중, 상응하는 조치 예정 " [IS 이슈]

영화

[IS리뷰] ‘한국이 싫어서’라는 선언만 남았다 [28th BIFF]

정진영 기자

등록2023.10.06 12:03

수정

2023.10.06 12:03

‘제28회 부산국제영화제’ 개막작으로 선정된 이 작품은 2015년 출간돼 국내를 떠들썩하게 한 동명의 소설을 원작으로 한다. 한국이 싫은 계나(고아성)가 뉴질랜드로 떠나 자신의 삶과 행복을 찾아가는 과정을 그린다.

원작 소설에선 계나가 떠나는 곳이 호주였는데 영화에선 뉴질랜드로 바뀌었다. 결론적으로 이 부분이 큰 패착이었다고 느껴진다.

남동철 프로그래머가 개막작 기자회견에서 이야기했듯 어떤 나라라도 그 나라에 사는 청년들은 사회에 문제의식을 느끼게 마련이다. 원작 소설에서 계나는 한국이 싫어서 따뜻한 호주로 떠나는데, 그곳 한인사회에서도 여전히 만연한 계급 구조와 유학생들이 처한 부조리한 상황을 겪는다. 계나 역시 모순을 안고 있으며 그런 과정을 통해서 성장하는 것이 소설의 주요 줄기다.

영화 속 계나는 다르다. 말이 통하는 오랜 연인, 퍽 괜찮게 사는 집안. 그럼에도 2시간이 걸리는 길을 대중교통을 타고 출근해 수직적 구조 안에서 온갖 괴로움을 겪는 계나의 삶은 피로하다.

영화에서도 뉴질랜드로 떠난 계나의 삶은 그리 순탄하지만은 않다. 법을 몰라 추방당할 위기에 처하기도 하고 안정적이었던 일자리는 파트타임으로 바뀌었다. 그런데 그래도 계나는 행복해 보인다.

영화 말미 계나는 “내가 행복을 너무 과대평가하고 있었던 것 같다”는 이야기를 한다. 영화화를 결정하고 어언 7년이 흘렀다. 그 오랜 시간 동안 찾아낸 답이 고작 소확행(소소하지만 확실한 행복)이었나 싶어 입이 쓰다. 결론이 소확행이었다면 최소한 한국 사회에서는 왜 청년들이 소소하지만 확실한 행복조차 느끼지 못 하고 살아가는지에 대한 성찰이라도 있었어야 하는 것 아닌가 한다면 지나친 기대일까.

한국 사회가 가지고 있는 모순과 차별, 그 속에서 젊은이들이 느끼는 답답함을 현실적으로 그려낸 초반부는 그래도 영화의 미덕이라 할 만하다. 최소한 러닝타임 초반부에는 ‘힘드냐. 나도 힘들다’라는 생각을 하며 공감의 힘을 얻을 수 있었다.

106분. 내년 개봉 예정.

정진영 기자 afreeca@edaily.co.kr

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토] SMTR25, 나란히 횡단보도 건너기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000154.400x280.0.jpg)

![[포토] 승한, 멋진 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000153.400x280.0.jpg)

![[포토] 라이즈 원빈, 가만히 서 있어도 화보](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000152.400x280.0.jpg)

![[포토] 라이즈 원빈, 빛이 나네](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000151.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 카리나, 에?](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000147.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 카리나, 요정 그 자체](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000146.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 지젤, 당당한 횡단보도 런웨이](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000148.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 닝닝, 물오른 미모](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000145.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파, 우리의 거리는 이정도야...](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000149.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 윈터, 사랑스러운 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000144.400x280.0.jpg)

![[포토] 에스파 닝닝, 걸어오는 모습도 아름다워](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000143.400x280.0.jpg)

![[포토] 엑소 수호, 엄지척](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/13/isp20260213000142.400x280.0.jpg)