실시간 뉴스

- KDB, 다음 시즌에도 하늘색 유니폼 입나…“연봉 협상이 관건”

- “포스텍 반대파 있다” SON은 지지파?…선수들도 갈렸다, 우승해서 더 애매한 토트넘 감독 목숨

- ‘54세’ 심현섭, ♥정영림과 생애 최초 첫날밤… “방으로 가자” (‘조선의 사랑꾼’)

- 강하늘‧고민시 관계성 파인다이닝이네

- [단독] 체리필터, 대학 축제 재공연 무대 노개런티 출연…역시 낭만밴드

- 이랜드파크, 액티브 시니어 위한 웰니스 테마 패키지 출시

- ‘1골 1도움’ 360일 만에 살아난 엄원상…“우승이라는 목표는 변하지 않아”

- 김성근 감독, 승리 위한 파격 기용…‘불꽃야구’ 4회 26일 공개

- SON, 9시즌 연속 EPL 두 자릿수 득점 도전은 불발 전망…최종전 결장 예정

- '골때녀' 사오리가 4년째 수원 마운드에 오르는 이유, "스포츠도 수어도 제 아이덴티티입니다" [윤승재의 야:후일담]

생활/문화

[스페셜리포트] 경회루 화재… 양녕대군, 불과의 악연

등록2008.02.15 14:04

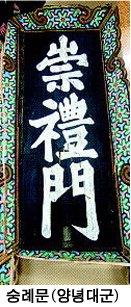

숭례문 현판은 화재가 번지자 소방관이 고가 사다리를 타고 떼어낸 덕분에 가까스로 화마를 피했다. 주요 문화재의 현판에는 어떤 사연들이 얽혀 있을까.

잘 알려지다시피 관악산의 화기(火氣)를 막기 위해 세로로 씌어져 있는 숭례문 현판의 글씨는 태종의 큰아들로 한때 세자였던 양녕대군이 썼다고 한다. 양녕대군은 풍류를 즐길 줄 알고 특히 서예에 뛰어난 자질을 가졌다고 전해진다.

하지만 양녕대군의 현판은 공교롭게도 ‘불’과는 악연을 지니고 있다. 양녕대군은 태종 12년(1412년) 경복궁 내에 경회루(慶會樓)가 조성되자 태종의 명을 받들어 경회루 현판 글씨를 직접 썼다. 물론 이 때는 가로로 썼다.

하지만 임진왜란 때 경회루가 불타면서 양녕대군이 직접 쓴 현판도 함께 불타고 말았다. 숭례문 현판이 바닥으로 떨어져 일부 파손된 것이 안타깝지만 불타 없어진 경회루 현판보다는 나은 처지다.

고종 4년(1867년) 지금의 경회루가 중건됐지만 현판 글씨는 복원되지 않았다. 지금의 경회루 현판은 강화도조약과 조미수호통상조약 때 외교관으로 유명한 신헌의 글씨다.

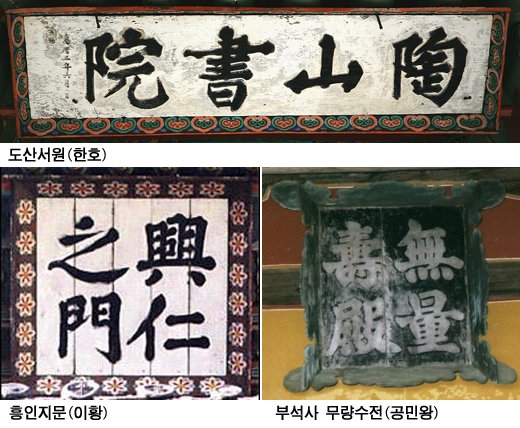

숭례문의 붕괴로 도성 4대문 중 흥인지문(興仁之門)만이 유일한 현판으로 남아 있다. 흔히 동대문이라고 부르는 흥인지문은 이름에 갈지(之)자를 넣어 동대문이 위치한 낙산의 약한 기운을 보완했다. 네 글자인 흥인지문은 두 자씩 두 줄로 써넣었다. 이는 조선 중기의 문인인 이황의 글씨체다.

현재 복원이 진행중인 광화문(光化門)의 현판은 1968년 콘크리트 건축물로 중건되면서 박정희 전 대통령이 쓴 한글 친필이 걸려 있었다. 2005년 초 문화재청은 광화문 복원 계획을 밝히면서 한자로 새 현판을 만들기로 했다. 정조의 친필로 집자하는 방안, 1867년 경복궁 중건 때 임태영이 쓴 글씨, 서예가의 새 글씨 등으로 논의되다 광화문 복원 뒤 결정하기로 미뤘다.

조선의 명필로 유명한 석봉 한호와 추사 김정희는 현판과 관련된 에피소드가 있다. 한호는 1575년 선조의 어전에서 도산서원(陶山書院) 현판을 썼다. 선조가 왼쪽부터 거꾸로 원(院), 서(書), 산(山)을 한 자 한 자 불러주다 마지막 도(陶)를 부르자 도산서원 현판임을 뒤늦게 알아채고 놀라는 바람에 도를 약간 삐뚤게 썼다고 한다.

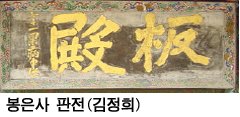

전국 주요 사찰의 현판을 쓴 김정희는 부친인 김노경이 경상도 관찰사로 있을 때 해인사를 중창했는데도 현판을 쓰지 않았다. 이는 팔만대장경 때문이다. 김정희는 경판의 글씨를 보고 “이는 사람이 쓴 것이 아니라 마치 신선이 내려와서 쓴 것 같다”고 감탄했다고 한다.

대신 김노경은 김정희로 하여금 해인사 건립을 위한 권선문(勸善文:시주를 권하는 글)과 건물의 상량문(上樑門)을 짓게 했다. 1856년 김정희가 타계하기 사흘 전에 쓴 봉은사의 판전(版殿)은 그의 대표적인 현판으로 꼽힌다.

한편 현존 최고(最古)의 현판은 신라 명필 김생이 썼다고 하는 충남 공주 마곡사의 대웅보전(大雄寶殿). 그런데 그 진위는 불확실하다. 이를 제외하면 영주 부석사 무량수전(無量壽殿)과 경북 안동군청 청사에 걸려있는 안동웅부(安東雄府)의 현판이 가장 오래된 것이다. 모두 고려 말 공민왕이 직접 쓴 글씨다.

한용섭 기자 [orange@ilgan.co.kr]

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![직장내 괴롭힘 금지법, 왜 오요안나는 보호 못했나[슬기로운회사생활]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/05/PS25052500101T.jpg)

![[포토] 신민아, 심쿵 설레는 눈빛](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/05/25/isp20250525000028.400x280.0.jpg)

![[포토] 신민아, 백만 불 짜리 미소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/05/25/isp20250525000027.400x280.0.jpg)

![[포토] 신민아, 미소천사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/05/25/isp20250525000025.400x280.0.jpg)

![[포토] 신민아, 여러분 반가워요~](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/05/25/isp20250525000026.400x280.0.jpg)

![[포토] 신민아, 샤랄라](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/05/25/isp20250525000024.400x280.0.jpg)

![[포토] 신민아, 사랑스러운 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/05/25/isp20250525000035.400x280.0.jpg)

![[포토] 신민아, 싱그러운 미소](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/05/25/isp20250525000034.400x280.0.jpg)

![[포토] 신민아, 행복한 여신의 웃음](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/05/25/isp20250525000033.400x280.0.jpg)

![[포토] 신민아, 내 반쪽 하트는 어디에~](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/05/25/isp20250525000032.400x280.0.jpg)

![[포토] 신민아, 땡그란 눈으로 심쿵 눈빛 발사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/05/25/isp20250525000031.400x280.0.jpg)

![[포토] 신민아, 아이고 예뻐라](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/05/25/isp20250525000029.400x280.0.jpg)

![[포토] 신민아, 후광 가득 미모](https://image.isplus.com/data/isp/image/2025/05/25/isp20250525000030.400x280.0.jpg)