실시간 뉴스

- 여자 컬링, 한일전서 접전 끝에 7-5 승리…다음은 중국전 [2026 밀라노]

- 3번째 도전서도 입상 실패…펑펑 운 김민선 “섭섭함이 99%, 다음 무대로 달려가겠다” [2026 밀라노]

- [2026 밀라노] ‘이상화 넘은’ 콕, 올림픽 신기록으로 스피드스케이팅 500m 정상…이나현 10위·김민선 14위

- [2026 밀라노] ‘신성’ 이나현, 올림픽 500m 37초86…입상 실패

- [2026 밀라노] ‘간판’ 김민선, 올림픽 500m 경기서 38초01…입상 불발

- 보드 바꾼 유승은, 예선 3위로 슬로프스타일 결선행 [2026 밀라노]

- 스노보드 최가온, 쇼트트랙 최민정에게 ‘금빛 기운’ 전했다 [2026 밀라노]

- [2026 밀라노] 봅슬레이 모노봅 김유란, 1·2차 시기 23위

- 또 넘어진 스토다드→오노의 진단 “너무 이상해, 늘 뒤로 넘어지는데” [2026 밀라노]

- 다년계약 일시정지→대표팀에 진심이었던 원태인, 그래서 그의 부상이 더 안타깝다 [IS 피플]

X

가장 많이 본 뉴스

야구

[이상서의 스윙맨] "6피트의 백인은 덩크슛할 수 없지" 그리고 택한 야구

등록2014.12.25 08:00

외인리포트① SK 메릴 켈리

불가능할 거라 생각했다. 장종훈의 41 홈런 얘기다. 1992년 작성된 이 기록은 한국야구 전인미답의 경지로 여겨졌다. 그러나 그 생각은 딱 6년까지만 유효했다. 1998년 외국인 선수 도입과 함께 등장한 타이론 우즈는 42개의 공을 담장 밖으로 넘기면서 그 해 MVP까지 거머쥐었다. 1998년 10월2일 중앙일보 스포츠면 헤드라인 제목은 “우즈 42호포, 한국야구 금자탑“이었다. 이후 17년, 한국야구에서 외국인 선수의 존재감은 결코 무시할 수 없게 됐다.

올해부터 외국인 선수 보유 숫자가 구단 별 3명으로 늘었다. 특히 10구단 체제인 2015년엔 역대 최다인 31명(신생팀 kt는 4명)이 그라운드를 누빈다. 2015년의 우즈가, 리오스가 될지도 모르는 그들을 점검해보자. 1회는 지난 18일 SK와 최종 계약을 맺은 우완 투수 메릴 켈리(Merrill Kelly)다.

SK는 외국인 농사가 시원찮은 대표적인 팀이다. 2010년 카도쿠라 켄이 14승을 거두며-카도쿠라는 그해 5년만에 부활한 월간 MVP를 최초로 수상하기도 했다. 4월 한 달 그의 성적은 6경기 6승, 평균자책점 1.98. 참고로 카도쿠라는 상금으로 받은 500만 원 중 절반을 연고지역인 인천의 한 중학교 야구부에 기부했다-통합 우승을 안겨준 이후, 효자 외국인 선수의 맥은 끊겼다.

설령 있다곤 해도 진득하게 붙어있는 법이 없었다. 2012년 세든이 14승을 수확하며 ‘잘 뽑았다’ 싶었더니 바로 일본 요미우리에 스카우트 됐다. 올해는 최악이다. 조조 레이예스, 루크 스캇, 울프 모두 시즌을 다 채우지도 못하고 팀을 떠났다. 역대 최고 스펙(빅리그 통산 135 홈런)이라던 스캇은 그 누구도 해내지 못한(?) 업적을 남겼다. 감독의 면전에 “이 거짓말쟁이에 겁쟁이(You Liar, coward)!” 독설을 퍼부은 것이다.

이처럼 흔히 외국인 선수 영입은 ‘뽑기’에 가깝다. 변수가 많고, 가늠을 할 수 없어서다. 그러나 영화 [포레스트 검프]의 대사처럼 “인생은 맛없는 것도, 괜찮은 것도 골고루 담긴 초콜릿 상자”라면 SK는 이제 괜찮은 외국인 선수를 뽑을 때가 됐다. 인천팬들에게 그 희망을 안겨줄 선수는 오늘 소개할 메릴 켈리(merrill kelly)다.

참고기사: SK "켈리 영입, 현장에서 직접 요청"

“타자를 뒤로 물러서게 할 정도로 강속구를 갖추진 않았지만, 매혹적인 오른손 구원투수임은 분명하다” 한 MLB 분석 사이트에서 작년 탬파베이 산하 마이너리그 팀에서 뛰고 있던 켈리를 정의내린 말이다. 딱 그랬다. 윽박지르는 직구는 없지만 적당한 구위로 게임을 이끌어가는 것이 켈리란 투수다. 애리조나 주립 대학교 시절인 2010년 성적만 봐도 그렇다. 18 경기를 선발로 출전해 10승 3패 평균자책점 4.23을 거뒀다. 100이닝을 던졌고 탈삼진은 78개를 뽑아냈다. 이 성적표를 바탕으로 켈리는 2010년 메이저리그 드래프트 8라운드에서 탬파베이 레이즈에 선택된다. 삼수만에 다가온 메이저리그행.

그 이전에 거쳤던 야바파이 대학 시절의 성적은 더 놀랍다. 2008년부터 2년 동안 30게임에 나와 15승을 거두면서 고작 1패 만을 기록했다. 특히 2009년엔 100이닝 가까이를 던지면서 평균자책점 1.51, 팀이 지역 우승을 거두는데 앞장섰다. 데저트 마운틴 고등학교 시절엔 주장을 맡았다. 좋아하는 선수는 샌프란시스코의 팀 린스컴. 특이한 점은 NBA의 시카고 불스 팬이라는 것인데 실제로 켈리는 십대 시절의 대부분을 보냈던 시카고에서 “생애 첫 열정을 농구로 채웠으며, 당연히 꿈을 농구선수로 정했다”고 말했다. 그러나 걸림돌은 6피트(약 180cm)가 간신히 넘는 그의 ‘아담한’ 키였다. “6피트짜리 백인은 덩크를 할 수 없지” 2007년 켈리에게 글러브를 끼게 설득하러 온 볼티모어 오리올스의 스카우트의 말이다.

켈리 역시 스카우트의 말에 수긍했지만, 그렇다고 계약서에 사인을 하지 않았다. 37라운드라는 낮은 순위 탓은 아니다. “메이저리그로 뛰어들 만한 단단한 멘탈이 더 필요했다”는 스스로 내린 판단 때문이다. 메이저리그행을 거절했던 첫 번째 순간. 만일 이때 ‘OK 사인’을 보냈다면 지금쯤 윤석민과 함께 뛰는 모습도 볼 수 있지 않았을까? 대신 애리조나 주에 위치한 야바파이 대학으로 진학해 2년을 더 뛴 뒤 드래프트 시장에 나온다. 클리블랜드 인디언스는 22라운드에서 켈리를 지명했지만 그가 택한 것은 애리조나 주립 대학이다. 메이저리그행을 거절한 두 번째 순간. “고향에서 가까운 곳이며 부모님과 형제들이 내 경기를 보러올 수 있었다”는 게 이유였다. 여기서 애리조나 대학은 역사상 최초로 NCAA 지역 대회에 1번 순위로 진출했으며, 대학 월드시리즈에서 우승을 거머쥔다.

마이너리거 시절 켈리의 탈삼진 영상 바로보기▶

마침내 2010년, 켈리는 모든 것이 만족된 기회를 얻는다. 탬파베이 레이즈는 8라운드에서 그를 선택한다. 이후 허드슨 밸리 레니게이즈, 볼링 그린 핫 로즈 등 2013년 던햄 불스에 정착할 때까지 5개 팀을 옮겨다니며 실력을 쌓는다. 켈리는 커쇼나 그가 좋아하는 팀 린스컴처럼 성장이 빠른 선수는 아니다. 그렇다고 퇴보하지도 않았다. 마운드에 있어서 그의 신념처럼 “불카운트가 불리하든 유리하든(상황이 어떻든간에), 내가 할 일은 스트라이크 꽂아 넣는 것 뿐” 이었다. 정점은 몽고메리와 던햄에서 던졌던 작년이다. 시즌 내내 빼어난 투구를 선보였던 그는 13승 10패, 평균자책점 3.64를 성적표를 내놨다. 150이닝이 넘는 공을 던지며 생애 첫 세자릿수 탈삼진도 기록했다. 특히 그의 인생 경기라 할 수 있는 트리플 A 데뷔전에서 10개의 탈삼진을 뽑아냈다. “10개라고요? 내 평생 10개 탈삼진을 거둔 경기는 없었어요. 팀 메이트인 후안 산도발도 ‘대체 무슨 일이야’라고 물을 정도였죠. 몰라요. 그날 전 암전(blacked out) 됐으니까” 켈리가 그날을 떠올리며 한 말이다.

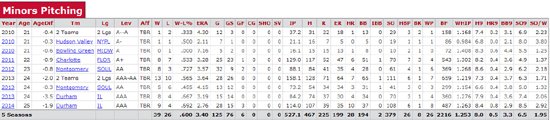

안타깝지만 켈리의 도전은 딱 거기까지였다. 5시즌을 마이너에서 수행을 쌓았지만 결국 빅리그는 그를 외면했다. 마이너 통산 성적은 39승 26패. 527.1이닝을 던졌고 평균자책점 3.40이었다. 탈산진은 총 379개를 거뒀는데 통산 9이닝당 탈삼진수(K/9)은 6.5개로써 김광현이 올해 국내리그에서 거둔 7.51(K/9)에 버금가는 수치다. 마지막 시즌은 올해 트리플 A 올스타에 선정됐고 평균자책점은 2.76. 물론 메이저 경력이 없다는 것이 다소 눈에 밟힌다는 SK 팬들이 있을지도 모른다. 그러나 과거가 증명하지 않았는가. 한국야구에서 성공 첫째 조건은 성적이 아닌 적응력과 인성 임을(여기서 한 번 더 등장하는 빅리그 135홈런의 루크 스캇).

아마 올해 9월쯤이었을 게다. 팀 1000승 기념으로 문학구장에서 팬과 함께하는 이벤트를 진행했는데 그날 수훈 선수로 뽑힌 밴와트와 박진만이 응원단상으로 올라왔다. 인상적이었던 것은 밴와트였다. 대개 선수라는 위치(?)에 맞게 립서비스를 했을지도 모른다. 그러나 “팀이 포스트 시즌에 나갈 수 있도록 돕겠다”라는 겸손한 말투에 반하지 않았을 인천팬들은 아마 그 자리엔 없었을 것이다. 마침 SK는 22일 밴와트를 잡는데 성공했다는 낭보를 전해왔다.

참고기사: SK “켈리 계약 임박, 밴와트와도 재계약 분위기” SK는 또 한 명의 안착한 외국인 선수를 만날 수 있을까. 그 해답은 켈리가 쥐고 있다. 젊다. 선하다. 게다가 이학주를 통해 한국 문화에 대해서도 이해도가 깊다.

참고기사: SK 새식구 켈리 "이학주, 매티스에게 韓 야구에 대해 들었다" 김광현과 함께 동갑내기(88둥이) 원투펀치가 비룡 마운드를 이끄는 모습을 기대해 본다.

이상서 기자 coda@joongang.co.kr

사진=MLB.com, 메릴 켈리 트위터, 중앙일보 DB, 베이스볼 레퍼런스

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![이슈의 중심 위고비...단 식품업계에도 영향 [클릭, 글로벌 제약·바이오]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/02/PS26021500374B.jpg)

![저PBR 정상화·주주환원 기대에 은행 ETF 질주…주간 17%대↑[펀드와치]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/02/PS26021500350T.jpg)

![[포토] 티파니 영, 미소에 홀릭](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000135.400x280.0.jpg)

![[포토] 티파니 영-이찬원, 한터뮤직어워즈 MC 맡았어요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000137.400x280.0.jpg)

![[포토] 티파니 영, 우아함 종결자](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000134.400x280.0.jpg)

![[포토] 티파니 영, 아름다운 드레스](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000132.400x280.0.jpg)

![[포토] 티파니 영, 사뿐사뿐](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000136.400x280.0.jpg)

![[포토] 티파니 영, 공주님 들어가십니다](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000133.400x280.0.jpg)

![[포토] 이찬원, 팬분들 사랑해요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000130.400x280.0.jpg)

![[포토] 이찬원, 멋진 슈트핏](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000131.400x280.0.jpg)

![[포토] 이찬원, 여유로운 MC의 입장](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000129.400x280.0.jpg)

![[포토] 윤종신, 18년 만에 내는 정규앨범 기대해 주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000127.400x280.0.jpg)

![[포토] 윤종신, 인자한 손인사](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000128.400x280.0.jpg)

![[포토] 이창섭, 감기투혼 포즈](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/02/15/isp20260215000125.400x280.0.jpg)