실시간 뉴스

- 권성준 “손종원에 SNS 팔로워 수 역전당해”…질투 폭발 (냉부해)

- 158㎞ 아쿼에 복귀병들만 있나? 삼성 '가을 마당쇠'들, 연봉 100% 인상으로 새 시즌 기대↑[IS 피플]

- 박서진 “시청자 항상 새로운 얼굴 원해”…가족에 가발+다이어트 마사지 선물 (살림남)

- 김민재 이적설 ‘구체화’…첼시 감독도 찬성? “센터백 보강 1순위”

- 이민성 감독 ‘NO 지시’ 논란에 “어느 방향으로 뜨라고 코칭 안 해, 선택지를 준다” [IS 인천]

- [오피셜]이청용, 결국 울산 HD와 결별.

- [TVis] 로몬 “누나 너무 귀엽고 예쁘다” 칭찬에…지예은, 볼 발그레 (런닝맨)

- '퍼포먼스 장인' 신영석·이다현, 또 세리머니상 수상..."노린 건 아닌데" [IS 춘천]

- 박신혜, 정체 들킬 위기…공항서 아찔한 추격전 (언더커버 미쓰홍)

- “빅토리아 베컴, 子 브루클린 폭로에 배신감”…“니콜라, 친딸처럼 대했는데” [IS해외연예]

무비위크

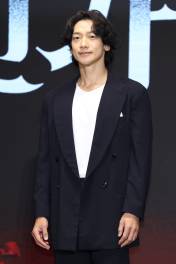

[인터뷰②] 김윤석 "이병헌과 입씨름, 작위적인 계산 피했다"

등록2017.10.08 11:30

김윤석이 드디어 사극 장르에 발을 담궜다. 데뷔 29년 차 배우로 산전수전 공중전까지 다 겪었지만 정통사극에 출연한 것은 영화 '남한산성(황동혁 감독)'이 처음이다. 장르를 기피한 것은 아니지만 마음을 움직이는 작품이 없었다. '남한산성'은 철옹성 같은 장벽을 가뿐하게 무너뜨렸고, 첫 시작이자 도전의 결과는 가히 성공적이다.

나라와 백성, 그리고 눈 앞의 왕을 생각하는 마음은 같다. 하지만 '삶'을 살아 숨쉴 수 있는 진짜 '숨통'으로 여기는 최명길(이병헌)과 달리, 김윤석이 연기한 김상헌은 굴욕과 치욕으로 구걸해 얻은 삶은 곧 '죽음'과 같다고 외치는 인물이다. 누구의 편도 들 수 없을 정도로 각자의 생각과 논쟁의 메시지는 강하다.

왕과 역사는 결국 최명길의 의견을 따랐다. 인조는 현재까지 비호감 상위권을 달리는 인물이 됐다. 김윤석 역시 전후 사정까지 명확히 공부하고 파악, 연기로나마 더 열정적으로 김상헌에 매달렸다. 김윤석의 김상헌이었기에 관객들은 역사적 스포를 알면서도 설득당할 수 있었고 함께 마음 아파했다. 배우의 힘이 만든 영화의 힘이다.

연기파 배우에게 '연기 진짜 잘한다'는 말은 더 이상 칭찬이 아닐 수 있지만 김윤석은 또 잘했다. 어마어마한 대사량을 깔끔하게 소화해내는 것은 물론, 이병헌·박해일 뿐만 아니라 그 외 주요 인물들과 꼭 한 번씩은 맞부딪치며 맛깔스러운 케미를 완성했다.

차기작 '암수살인(김태균 감독)' 촬영으로 지방과 서울을 오가야 하는 빠듯한 일정에도 작품을 위해, 작품을 찾아줄 관객들을 위해 어쩌면 당연하지만 현실적으로는 어려울 수 있는 인터뷰 시간을 기어이 만들어낸 책임감까지 남다르다. 추석을 뒤흔든 '남한산성'에 이어 겨울시즌에는 '1987(장준환 감독)'로 컴백한다. 하반기 영화계는 김윤석으로 시작해 김윤석으로 끝날 전망이다.

※인터뷰①에서 이어집니다.

- 시사회 후 간담회에서 가장 중요한 신의 어마어마한 대사들을 새 버전으로 바뀐 줄 몰라 전 버전으로 잘못 외웠다고 고백했다. 상식적으로 그런 실수가 주연 배우에게 일어나는 것이 가능할까 싶더라.

"뭐 스태프도 사람이니 실수할 수 있지. 내용은 거의 같은데 중간 중간 토씨가 바뀌었다. 다만 토씨가 바뀌면 뉘앙스에서도 차이가 나니까 평소보다 더 긴장할 수 밖에 없더라. 최명길과 김상헌이 격렬하게 대치하는 신이었던 만큼 실수하면 안 된다는 생각이 강했던 것 같다. 근데 촬영 중간에 대사가 바뀌는 일은 비일비재하다. 기사거리 주려고 에피소드 하나 슬쩍 흘린 것이다.(웃음)"

- 이병헌과 입씨름이 압권이다. 연기에 대한 이야기를 많이 했을 것 같은데.

"오히려 더 하지 않았다. 맞추려고 하면 작위적이고 인공적이 될 것이라는 생각에 최명길의 주장은 최명길의 주장대로 듣고 김상헌에 집중하려 노력했다. 어떠한 계산도 하지 않았다. 우리 두 사람 뿐만 아니라 출연한 배우들 모두 고생 많았고 매 순간 진지했다. 현장에서도 집중하느라 대본만 보고 있었다."

- 회식도 자주 못했나.

"촬영이 끝나면 한 잔 할 정도의 기력조차 남아있지 않을 때가 많았다. 본인의 촬영이 먼저 끝나 기다리고 있는 배우가 있으면 '기다려주지 말고 빨리 가서 쉬어라'라고 말할 정도였다. 기다리는 순간에도 온 힘을 다해 집중하는 느낌이었다. 굉장히 소중한 시간이었다."

- '남한산성'을 통해 새롭게 돋보일 배우는 누가 있을까.

"한 놈 말하면 나머지 놈들이 뭐라고 생각하겠나.(웃음) 굳이 콕 집어 언급하자면 개인적으로 나는 인조다. 어려운 역할이었고, 사람들은 여전히 인조를 엄청 싫어한다. 그러나 그도 한 명의 인간이고 정치적 논리에서 왕으로 추대된 인물이다. 그 어려운 역할을 박해일이라는 배우가 굉장히 섬세하게 잘 표현했다고 생각한다. 원래 대단한 배우지만 인조를 연기한 박해일은 새삼 또 달리 보였다. '누가 저렇게 표현할 수 있을까' 싶었다."

- 100% 만주어를 소화한 청나라 측 캐릭터들도 놀랍더라. 김법래·허성태 배우라는 것을 알고 있었음에도 오랑캐로 보였다.

"하하하. 이미지 캐스팅 아닐까 싶은데….(웃음) 용골대를 연기한 허성태라는 친구는 평소에는 용골대인지 모를 정도로 아이돌 래퍼같이 잘생긴 친구인데 영화에서는 찰떡같다. 너무 잘했다. 생전 처음 들어보는 만주어인데 연기의 디테일이 다 보이더라."

- 아역 조아인 양과의 에피소드들도 눈에 띄었다. 아버지의 눈빛이 살짝씩 보이는 순간이었다.

"아인 양만 현장에 오시면 분위기가 좋아졌다.(웃음) 새하얗고 청명한 공기가 막 느껴졌다. 아주 영특한 배우다. 그 대사들을 외워 상황에 맞게 연기를 하고 눈물도 잘 흘리고. 김상헌 입장에서 나루는 책임을 질 수 밖에 없는 인물이고 존재 그대로 상처가 되는 인물이기도 하다. 미안했고 연기를 하면서도 많이 아팠다."

- 이번에는 몸으로 하는 액션보다 감정신이 더 많았다. 힘든점은 없었나.

"몸으로 하는 것이 제일 힘들다. 앞으로도 웬만하면 안 할 생각이다.(웃음) 날쇠를 맡은 고수와 이시백을 연기한 박희순 씨가 진짜 고생 많이 했다. 전투신을 찍는 배우들은 눈밭에서 계속 미끄러질 수 밖에 없는데 발에 아이젠을 차면 상대방이 다칠 수 있다. 갑옷이 굉장히 두꺼워 추운 날씨에 촬영해도 땀이 흥건한데 대기하는 동안에는 또 차갑게 식지 않나. 희순 씨는 독감까지 걸리면서 정말 고생했다.

- '남한산성'을 추석 가족영화라고 하기에는 아이들이 보기에 약간 어둡다는 평이 있다.

"아이들에게 가장 어두운 것은 거짓말하고 야비한 것들이다. 그런 면에서 '남한산성'은 굉장히 정확하다. 아이들을 너무 과잉보호하는 경향이 있는 것 같기도 하다. 칼싸움 하고 폭발하고 피가나는 것? 아이들은 이미 게임 등을 통해 그것이 현실이 아니라는 것을 알고 있다. 어른들이 아이들의 눈을 가린다면 그건 기만이 될 수 있다. 이 이야기는 교육용으로라도 무조건 꼭 보라고 추천하고 싶다."

- 역사적인 시각으로?

"'삼전도 굴욕은 쪽팔린 역사니까 꺼내지도 마!'라고 이야기 할 것이 아니라, 얼마나 많은 사람들이 어떻게든 살고 이겨내 보려고 버티고 애썼는지 알려주고 알아야 한다고 행각한다. 기억해야 한다. 그러한 역사이기 때문에 더 파고 들어갈 필요가 있었다."

- 역사에서 현재가 보인다는 것은 어떻게 보면 씁쓸한 일이기도 하다.

"역사는 반복되고 생명은 끊임없이 탄생하고. 그렇다고 트라우마처럼 나약한 모습만 간직할 수는 없다. '남한산성'도 새로운 대안을 제시하지는 않지만 '다시는 이런 상처가 나면 안되지'라고 한번쯤 생각해 보는 것 만으로도 세상을 변화시키는데 일조하는 것이라 생각한다."

>> ③에서 계속

[인터뷰①] '남한산성' 김윤석 연기넘어 역사를 씹어삼킨 배우

[인터뷰②] 김윤석 "이병헌과 입씨름, 작위적인 계산 피했다"

[인터뷰③] 김윤석 "멜로? 베드신 없으면…드라마? 과도기 지나면"

조연경 기자 cho.yeongyeong@joins.com

사진= CJ엔터테인먼트

당신이 좋아할 만한정보

AD

당신이 좋아할 만한뉴스

지금 뜨고 있는뉴스

행사&비즈니스

많이 본뉴스

![[포토] 에이엠피 김신, 뽀뽀 쪽](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/21/isp20260121000206.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이엠피 '최장신' 김신](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/21/isp20260121000207.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이엠피 김신, 시크한 볼하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/21/isp20260121000208.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이엠피 크루, 푸처핸섭](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/21/isp20260121000205.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이엠피 크루, 사랑스러운 하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/21/isp20260121000203.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이엠피 크루, 멋진 볼하트](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/21/isp20260121000209.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이엠피 하유준, '패스' 무대 기대해 주세요](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/21/isp20260121000204.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이엠피 하유준, 귀엽게 브이](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/21/isp20260121000202.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이엠피 하유준, 금발로 변신](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/21/isp20260121000201.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이엠피 주환, 카리스마 작렬](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/21/isp20260121000200.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이엠피 주환, 눈빛으로 압도하는 분위기](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/21/isp20260121000210.400x280.0.jpg)

![[포토] 에이엠피 주환, '패스' 피스~](https://image.isplus.com/data/isp/image/2026/01/21/isp20260121000199.400x280.0.jpg)